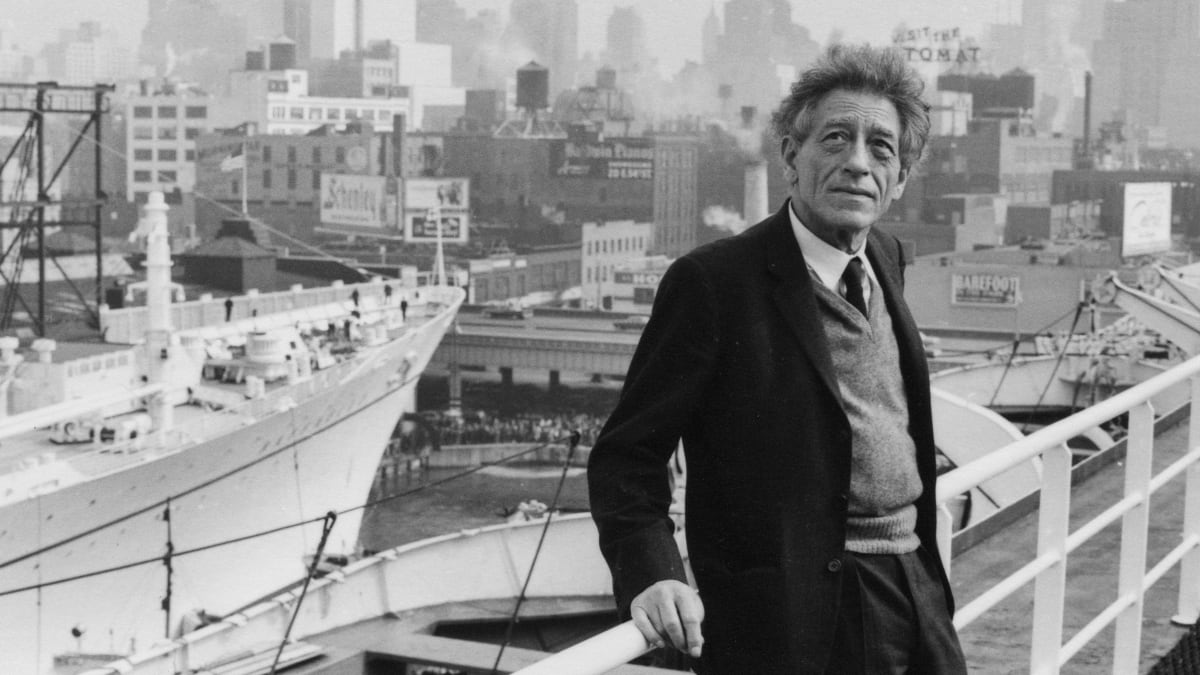

Unablässig knetete und zerfurchte er das Material, raute es auf, glättete es und bearbeitete es erneut: Der Bildhauer Alberto Giacometti (1901–1966) rang mit bloßen Händen um eine Form, die seine subjektive Wahrnehmung der Welt künstlerisch auszudrücken würde. Nicht immer war er zufrieden mit dem, was er aus Ton, Gips oder Plastilin gestaltet hatte, oft verwarf er das Ergebnis. „In meinem Atelier sieht es aus wie nach einem Bergsturz“, schrieb der Schweizer Künstler 1947 an seine Mutter, „überall Gips und fast muss ich mir mit einer Schaufel den Weg bahnen“.

Hundert Leihgaben aus Paris

Vergleiche mit der Bergwelt im Kanton Graubünden, wo er aufgewachsen war und wohin er in jedem Sommer zurückkehrte, stellte Giacometti häufig an. Nicht zufällig erinnert die Oberfläche seiner Plastiken an zerklüftete Gebirgsformationen, gemahnen seine hoch aufragenden Skulpturen an schlanke Bergtannen. Wie eng das Verhältnis des Bildhauers zur heimatlichen Natur war und wie stark sie sein Schaffen prägte, wird jetzt in der Retrospektive „Alberto Giacometti. Das Maß der Welt“ deutlich, die von heute an in der Kunsthalle Bremen zu sehen ist. Das Museum kooperiert für das Projekt mit der Fondation Giacometti in Paris, die den Nachlass des Künstlers verwaltet und aus deren Sammlung rund hundert Leihgaben stammen. Ergänzend sind Papierarbeiten aus dem eigenen Kupferstichkabinett zu sehen.

Das Maß der Menschen, Steine und Bäume, die ihn umgaben, definierte Giacometti für sich immer wieder neu: „Distanz und Größe sind wichtige Elemente in seinem Werk“, sagt Hugo Daniel von der Fondation. Von ihm stammt das Konzept der Ausstellung, die er in Bremen zusammen mit der Giacometti-Expertin Eva Fischer-Hausdorf kuratiert hat. Alberto Giacometti hat der Bildhauerei nach dem Zweiten Weltkrieg entscheidende Impulse gegeben. Eigene Anregungen erhielt er einerseits von der Vätergeneration: Sein Vater, der postimpressionistische Landschaftsmaler Giovanni Giacometti (1868 – 1933), und dessen Künstlerfreunde Giovanni Segantini, Ferdinand Hodler sowie Cuno Amiet, der Albertos Taufpate war, zählten zu den wichtigsten Künstlern der Schweiz.

„Seine Messlatte war die gesamte Geschichte der Menschheit“

Andererseits ließ sich Giacometti, der viel las und sich mittels der Familienbibliothek früh ein kunsthistorisch-literarisches Bildungsfundament aneignete, in seinem Naturverständnis vom Gedankengut der deutschen Romantik beeinflussen. So übernahm er die Vorstellung einer erhabenen, unermesslichen Landschaft, wie er sie in der Alpenwelt der Täler Bergell und Engadin stets vor Augen hatte. Dabei hinterfragte er zugleich das Verhältnis von Mensch und Natur sowie der Rolle des Menschen im großen Ganzen. „Seine Messlatte war nicht nur das 20. Jahrhundert, sondern die gesamte Geschichte der Menschheit“, sagt Daniel.

Die thematisch gegliederte Schau stellt eingangs frühe Aquarelle und Zeichnungen des jungen Künstlers vor, die zwischen 1914 und 1923 rund um die Familien-Wohnorte Stampa und Maloja entstanden: „Er ging mit seinem Vater zum Zeichnen in die Natur hinaus“, so Fischer-Hausdorf. In seine Bilder nahm er die besondere Lichtstimmung der alpinen Region auf. So malte er etwa im abendlichen Sonnenschein glühende Gipfel oder fing Lichtreflexe auf Bergseen ein. Seine Arbeiten zeigen die teils malerische, teils monumentale Gestalt der Berge, die er als Persönlichkeiten wahrnahm und so erste Bezüge zwischen seinen Menschendarstellungen und der Gebirgswelt herstellte: Wie sich Lebenserfahrungen im menschlichen Gesicht widerspiegeln, erscheint der Berg in seiner spezifischen Form als Ergebnis eines geologischen Prozesses.

Der Surrealismus – eine kurze Phase

Im Jahr 1922 zog Giacometti nach Paris, um Bildhauerei zu studieren. Hier entstand eine Gruppe flacher Plastiken, darunter etwa die „Kauernde Figur“, die ihre Knie mit den Armen umschlossen hat: Wie der Künstler in seinem Text „Gestern, Flugsand“ erzählt, spielte er in seiner Kindheit oft bei einem großen Stein, in dessen Spalten und Höhlen er sich kauernd verbarg und geborgen fühlte. Durch das sehr viel abstraktere, die Gesichtszüge nur andeutende Relief „Blickender Kopf“ erregte Giacometti in Paris die Aufmerksamkeit der Surrealisten, deren Bewegung er 1930 beitrat.

Nur wenige Jahre später kam es jedoch zum Bruch mit der Gruppe, denn der Bildhauer sagte sich von der fantasiebeeinflussten, realitätsfernen Form los und strebte fortan danach, den menschlichen Kopf naturgetreu abzubilden. Sein Bruder Diego, das Modell Rita Gueyfier und später auch seine Ehefrau Annette saßen ihm täglich Modell und Giacometti erforschte, wie sich das Gesehene in ein Porträtwerk übertragen ließ – obgleich dessen Wirkung doch so stark von der Perspektive und dem Standort des Betrachtenden abhängt. So sind seine Oberflächen aus der Nähe schroff und uneben wie Felswände aus Granit und Gneis, aus der Ferne betrachtet kristallisieren sich schlanke Körperformen aus dem Material heraus.

Extrem gedehnte Gestalten sind wirklich

Weil Giacometti die Gestalt des Menschen in Abhängigkeit zu ihrer Umgebung wahrnahm, begannen seine Skulpturen zu schrumpfen und Miniaturformat anzunehmen: „Ich reduzierte die Größe der Skulptur, um die tatsächliche Entfernung, aus der ich die Figur beobachte, widerzuspiegeln“, schrieb der Bildhauer, der die Kriegsjahre zurückgezogen in der Schweiz verbrachte. Die Kleinheit des Menschen vor der erhabenen, unermesslich großen Umwelt wird hier ebenfalls verdeutlicht.

Nach 1945, zurück in Paris, wandte sich Giacometti weiteren Experimenten zu entwickelte jene hoch aufragenden, sehr dünnen weiblichen Figuren, durch die er berühmt geworden ist. Nur in dieser extrem gedehnten Gestalt, so stellte der Bildhauer zu seiner eigenen Verblüffung fest, erschienen ihm die Figuren nun wirklichkeitsähnlich – in Analogie zu den hohen Nadelbäumen der Alpenregion. In der Vermenschlichung der Landschaft griff Giacometti wieder auf die Vorstellungen der Romantik zurück: „In den Werken Caspar David Friedrichs kann ein einsam stehender Baum eine empfindungsfähige, fast menschliche Präsenz erlangen“, erklärt die Kuratorin.

„Drei schreitende Männer“ – zusammen ein Wald

Die Schau zeigt zum Beispiel die Figurenkomposition „Die Lichtung“, die aus neun unterschiedlich großen, extrem hageren Gestalten besteht. Ausdrücklich bezog sich Giacometti mit diesem Werk auf eine bestimmte Alpenlichtung, die großen Eindruck auf ihn gemacht hatte, eine „etwas verwilderte Wiese mit Bäumen und Büschen am Waldrand“. Auch in der Plastik „Drei schreitende Männer“ wirkt jeder Einzelne isoliert und doch der Gruppe zugehörig – wie einzelne Bäume, die zusammen einen Wald bilden.

Giacometti zog eine Parallele zwischen der Natur und der Großstadtlandschaft, in der jeder Passant Teil der Menge wird, mit der er allerdings nicht interagiert. Die Zeichnungen und Lithografien des Schweizers zeigen Eindrücke aus der Metropole Paris. Skizzierend eignete er sich die umgebende Wirklichkeit an, vermaß nun auch Bauwerke mit seinem Zeichenstift.

Bis 15. Februar, Kunsthalle Bremen