Von aussen recht nüchtern gestaltet ist das Innenleben des Bürogebäudes der Höchst AG in Frankfurt am Main expressiver gehalten.

Mondadori Portfolio/Getty Images

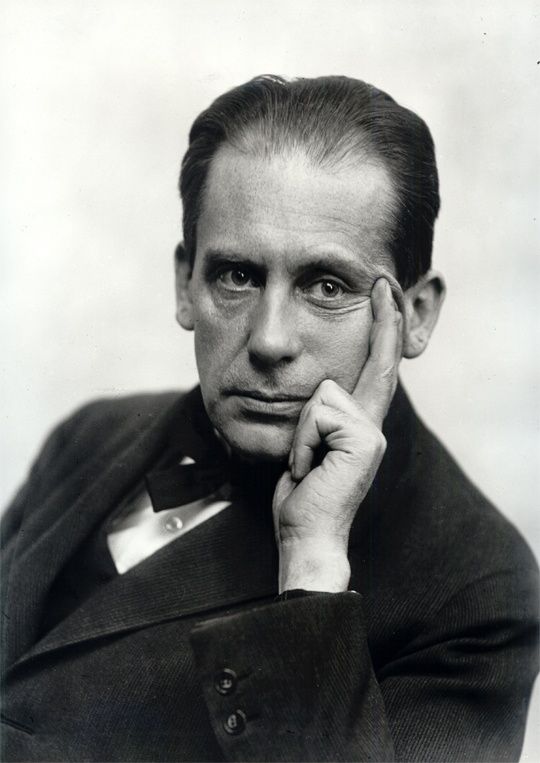

3. Walter Gropius (1883–1969)

Walter Gropius stammte aus einer Familie von Architekten, sein Großonkel Martin Gropius war Schüler von Karl Friedrich Schinkel. Er baute mit Adolf Meyer 1911/12 die Fagus-Werke in Alfeld, das erste fast vollständig verglaste Gebäude in der Geschichte der Architektur. 1918 gründete er das Bauhaus und wurde durch die sogenannten Meisterhäuser in Dessau weltbekannt. Später emigrierte er in die USA, wo er zu einem Hauptvertreter des Internationalen Stils wurde.

Walter Gropius 1919, wenige Monate nachdem er in Berlin das Bauhaus ins Leben gerufen hatte.

Fine Art Images/Heritage Images via Getty Images

Die drei wichtigsten Bauwerke von Walter Gropius

4./5. Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) und Lilly Reich (1885-1947)

Ihr „Barcelona-Pavillon“ ist eine Ikone der modernen Architektur: Mies van der Rohe lieferte die gläserne Hülle, Reich das Mobiliar. So hielten sie es zehn entscheidende Jahre lang, er baute, sie designte. Klassiker wie der Barcelona-Chair oder das dazugehörige Daybed gehen maßgeblich auf Lilly Reich zurück, ebenso wie viele weitere Stahlrohr-Möbel. Später blieb sie in Deutschland, Mies wanderte aus in die USA. Dort gestaltete er den internationalen Stil (siehe oben „Walter Gropius“). Die Neue Nationalgalerie in Berlin ist auch von ihm. Angeblich erfand er den Satz „Weniger ist mehr“.

Lilly Reich auf einem undatierten Foto, um 1930

Ludwig Mies van der Rohe auf einem undatierten Foto, um 1930

Die drei wichtigsten Gebäude von Ludwig Mies van der Rohe und Lilly Reich

- Barcelona Pavillon, Barcelona, 1929 (rekonstruiert 1986)

- Villa Tugendhat, Brünn, 1930

- Farnsworth House, Plano/Illinois, 1950/51 (ohne Lilly Reich)

6./7. Günter Behnisch (1922-2010) und

Frei Otto (1925-2015)

Manchmal genügt ein Projekt, um eine ganze Karriere zu beschreiben. Im Fall von Günter Behnisch und Frei Otto war es immerhin ein recht großes: das Olympiagelände, das sie für die Olympischen Spiele von 1972 in München gestalteten. Das Stadion mit seinen Sitzschalen in unterschiedlichen Grüntönen (das ein Naturelement in die Zweckarchitektur einführen sollte); das federleicht wirkende Zeltdach, das sich über die Bauten spannte (Frei Ottos Beitrag): Das hatte es in Deutschland zuvor nicht gegeben. Behnisch baute später dekonstruktivistisch, auf eine eigene, sehr gelungene Art.

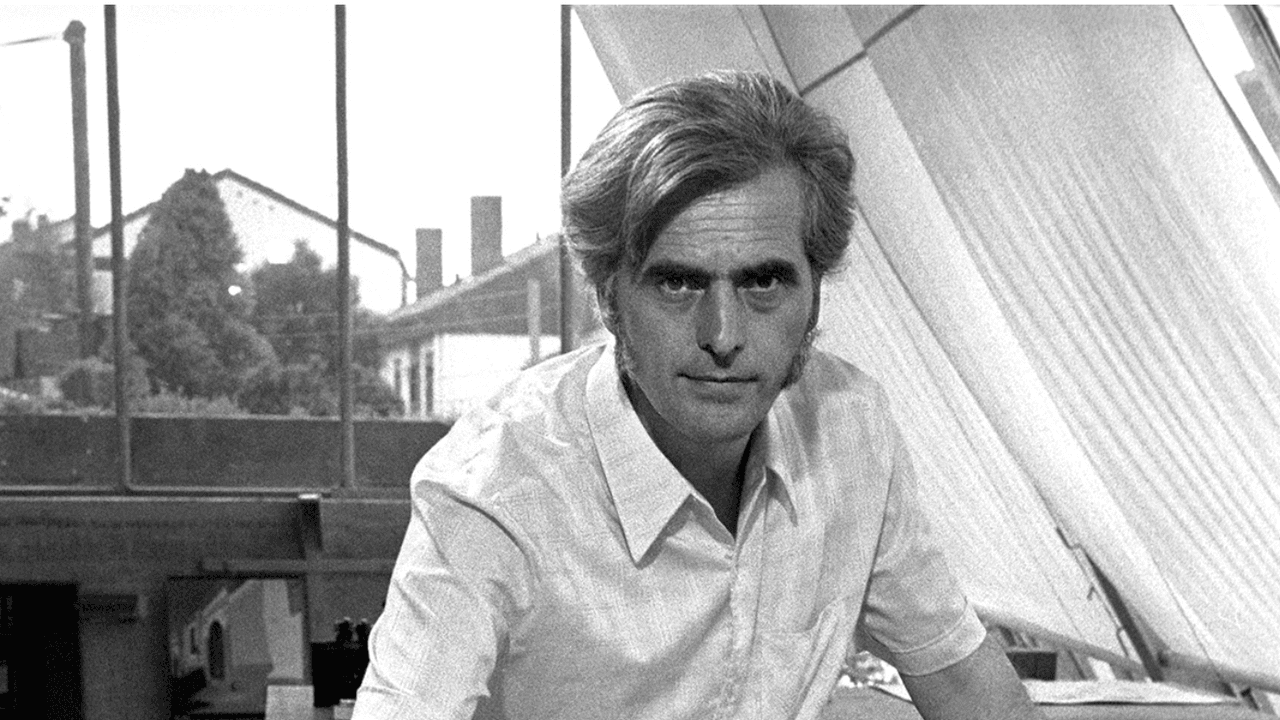

Günter Behnisch 1992 hinter einem Modell des Plenarsaals des Deutschen Bundestages. Zu seinen Arbeiten gehören u.a. auch die Sportanlagen für die Olympischen Sommerspiele in München 1972.

picture alliance/Getty Images

Frei Otto in seinem Büro, um 1970.

Moesch/picture alliance via Getty Images

Das Zeltdach über dem Olympia-Gelände von 1972 in München: So etwas hatte man in Deutschland bis dahin noch nicht gesehen.

ullstein bild/Getty Images

Die drei wichtigsten Bauwerke von Günter Behnisch und Frei Otto

- Olympiagelände München, 1967/72

- Forschungsinstitut Universität Stuttgart, Vaihingen, 1986/87 (ohne Frei Otto)

- Kindergarten, Stuttgart-Luginsland, 1990 (ohne Frei Otto)

8. Ole Scheeren (*1971)

Seine wichtigsten Bauten stehen nicht in Deutschland – das ist ja gerade der Punkt. Ole Scheren hat lange in Asien gearbeitet, er unterhält mit seinem Büro Niederlassungen in Peking, Hongkong und Bangkok, in New York, London und seit 2015 auch in Berlin. Bekannt wurde er, weil der für Rem Koolhaas Büro OMA die Realisierung des spektakulären CCTV-Tower in Peking managte. Die Zeit bei dem niederländischen Architekten hat ihn geprägt – seine Entwürfe sind wild, gewagt, akribisch durchdacht und nichts für schwache Nerven.