Wien. Es ist das Herzstück der verbesserten Überwachung der europäischen Außengrenzen – die Rede ist vom Entry-Exit-System (EES) der EU, das ab Sonntag sukzessive in Betrieb genommen wird. „Die Presse“ bietet einen Überblick über die bevorstehenden Neuerungen.

Der Name verrät bereits, worum es geht: nämlich um die Erfassung aller Nicht-EU-Bürger, die in die Union ein- (Entry) und dann – hoffentlich – wieder ordnungsgemäß ausreisen (Exit). Durch die – ebenfalls hoffentlich – lückenlose Dokumentation soll sichergestellt werden, dass von den Besuchern keine Gefahren für die Union ausgehen. EES gilt für diejenigen Besucher, die für einen Kurzaufenthalt in ein Land reisen, das Teil des Systems ist.

2 Muss ich mich bei der Ein- und Ausreise auch scannen lassen?

Nein. EU-Bürger werden mit dem System nicht in Berührung kommen.

3 Welche Länder machen beim EES mit?

Alle EU-Mitglieder mit Ausnahme Irlands und Zyperns, die nicht Teil der Schengen-Zone sind, sowie die übrigen Schengen-Mitglieder Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island. Also in Summe 29 Länder.

4 Wie funktioniert das System in der Praxis?

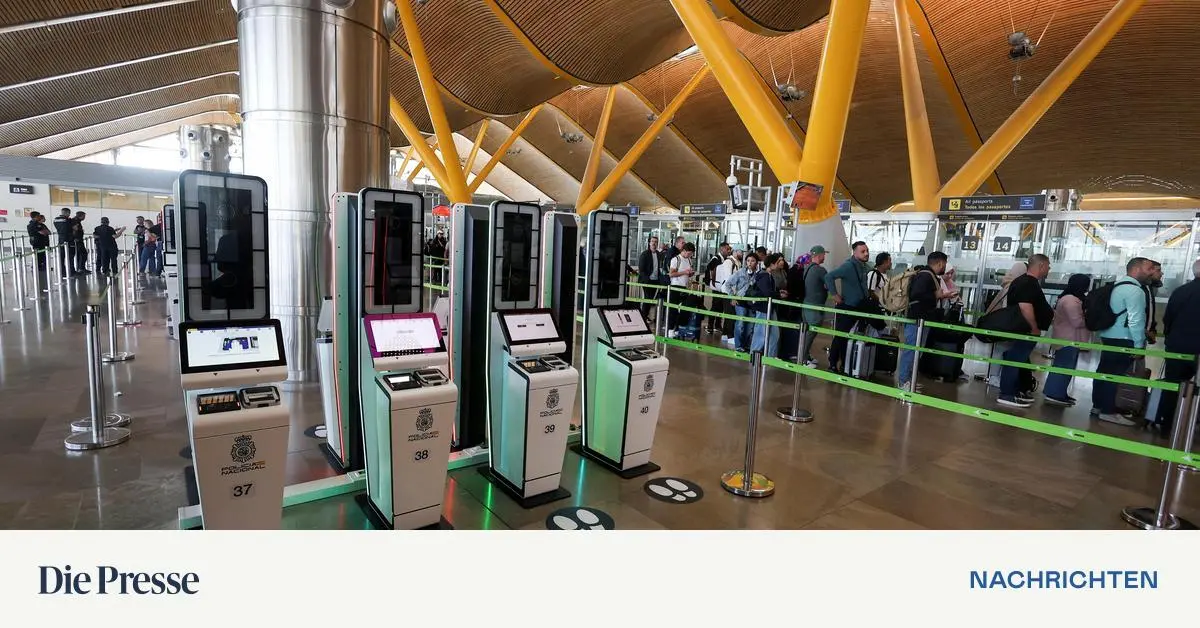

EES ist ein IT-basiertes System, das die Daten der Einreisenden erfasst und in einer zentralen Datenbank abspeichert. Dabei geht es nicht nur um das Einreisedatum und den Namen des Reisenden, sondern auch um seine biometrischen Daten – also Fingerabdrücke und Gesichts-Scan.

Zwar werden im Gegenzug die Pässe der einreisenden Drittstaatsangehörigen nicht mehr gestempelt, doch die österreichische Fremdenpolizei warnt auf ihrer EES-Informationsseite, dass sich für Besucher aus Drittstaaten durch die Prozedur – die Erfassung der Daten sowie die Scans finden an automatisierten Pforten statt – künftig „längere Wartezeiten bei der Ein- und Ausreise“ ergeben könnten.

5 Warum wird das System sukzessive in Betrieb genommen?

Dafür gibt es primär zwei Gründe. Erstens sind nicht alle EES-Teilnehmer gleich schnell, was die Installation der Terminals anbelangt, und zweitens, um den Betrieb kontrolliert hochfahren zu können. Die wichtigste Komponente des Entry-Exit-Systems sind nämlich nicht die biometrischen Pforten, sondern die dahinterliegende Datenbank, in der alle Informationen gesammelt, verarbeitet und rasch weitergegeben werden sollen.

Für den hypothetischen Fall, dass ein Einreisender in einem anderen Schengen-Land behördlich gesucht wird, muss das System imstande sein, die Person anhand biometrischer Daten zu identifizieren – denn ein Reisepass kann bekanntlich gefälscht werden. Ob das Zusammenspiel der 29 Datenerfassungen in Echtzeit so reibungslos funktioniert, wie es von den EES-Planern vorgesehen ist, muss sich erst weisen. Die schrittweise Implementation (so werden biometrische Daten beispielsweise nicht überall sofort erfasst und verarbeitet werden) soll jedenfalls dafür sorgen, dass die Feuerprobe nicht zu heftig ausfällt.

6 Wo und wie wird das System in Österreich eingeführt?

Auf allen internationalen Flughäfen – und ebenfalls sukzessive. Den Anfang macht am 12. Oktober Wien-Schwechat, wo die Investition in die Anlagen laut Flughafen-Vorstand Günther Ofner rund 16 Mio. Euro gekostet hat. Auf Wien folgen laut Innenminister Gerard Karner Salzburg (12. November), Innsbruck (19. November), Graz (26. November) sowie Linz und Klagenfurt am 3. Dezember.

7 Wann soll der EES-Probebetrieb zu Ende sein?

Nach einer sechsmonatigen Implementierungsphase: bis zum 10. April 2026 soll die Datenerhebung an allen Grenzübergangsstellen vollständig umgesetzt sein.

8 Apropos Grenzübergang: Geht es nur um Flughäfen?

Nein. Im Vollbetrieb soll das System überall dort implementiert sein, wo Drittstaatsangehörige erstmals in die Schengen-Zone einreisen können – also in Seehäfen, infrage kommenden Bahnstationen (etwa beim Eurostar, der London mit Paris verbindet) sowie entlang der Schengen-Außengrenze auf dem Land.