Mitte Oktober 1945 sickerte in die Öffentlichkeit durch, dass die NSDAP-Mitgliederkartei zum größten Teil noch existierte. Dabei hätten die Unterlagen in einer Münchner Papiermühle vernichtet werden sollen.

Die Meldung, die am 19. Oktober 1945 in der hochseriösen „Neuen Zürcher Zeitung“ erschien, war ebenso kurz wie ungenau: „Die Auffindung der vollständigen Listen der Mitglieder der NSDAP, die über acht Millionen Namen, darunter auch die der Parteimitglieder im Ausland, enthalten, wird die Säuberungsaktion in Deutschland beträchtlich erleichtern.“ Eine erste Liste enthalte die Namen und Fotos der Nationalsozialisten in Deutschland, eine zweite diejenigen der Parteimitglieder im Ausland; diese sei nach Ländern geordnet. „Die Auffindung dieser Listen war schon vor einiger Zeit erfolgt, doch wurde darüber nichts bekanntgegeben, um die Nationalsozialisten in Unwissenheit darüber zu lassen.“

Andere Schweizer Blätter füllten die Lücken der zugrundeliegenden AP-Meldung kreativ auf: „In Berlin wurden die vollständigen Listen der Mitglieder der NSDAP aufgefunden“, fabulierte etwa das Lokalblatt „Der Murtenbieter“ aus dem Kanton Fribourg. Doch weder handelte es sich um Listen (sondern vielmehr um zwei verschiedene Karteien, ein Nummernverzeichnis und gebundene Bände) noch war das Material vollständig – vielmehr fehlten etwa 20 Prozent. Trotzdem umfasste der Bestand rund zehn Millionen Namen.

Daraufhin griff die von der US-Militärregierung in Deutschland herausgegebene „Neue Zeitung“ das Thema auf. Unter der Überschrift „Namen unter Abfallpapier“ vermeldete das Blatt Ende Oktober 1945, dass große Teile der NSDAP-Mitgliederkartei das Kriegsende überstanden hatten und sich nun in der Hand der US-Army befanden.

Besondere Reaktionen ehemaliger „Parteigenossen“ auf diese Meldungen sind nicht überliefert. Offenbar standen die Sorgen um die schiere Existenz im Hungerherbst 1945 im Vordergrund – vielleicht aber glaubten die Betroffenen daran, alle Deutschen würden bestraft werden. Noch nicht ins allgemeine Bewusstsein vorgedrungen war, dass die Westalliierten von einer „Kollektivschuld“ nichts hielten, sondern auf individuelle Strafverfolgung setzten. Und die Sowjetunion auch nicht, allerdings aus anderen Gründen, nämlich um eine neue Diktatur durchzusetzen.

Wie aber war dieser Bestand gefunden worden? Die NSDAP-Mitgliederkartei und zugehörige Beständen lagen bis Mitte April 1945 in München, in einem Anbau zur früheren Parteizentrale, dem „Braunen Haus“, das bei einem Bombenangriff zerstört worden war. Doch die mehr als elf Millionen einzelnen Karteikarten, umgerechnet rund 50 Tonnen Unterlagen, sowie weiteres Material waren nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die Mitarbeiter der NSDAP-Schatzmeisterei wussten, welche Bedeutung ihre Unterlagen nach der Niederlage haben würden. Zwischen dem 18. und dem 27. April 1945 brachten 20 Lastwagen das Material aus dem Verwaltungszentrum der NSDAP am Münchner Königsplatz zur Vernichtung in die Papiermühle Wirth in Freimann.

Etwa vier Wochen später, Ende Mai 1945, kam ein gewisser Hans Huber zur US-Militärregierung in München. Was der Geschäftsführer der Papiermühle berichtete, klang fantastisch: Die komplette Mitgliederkartei der NSDAP liege in seiner Papiermühle. Huber erzählte dem Reporter der „Neuen Zeitung“, er habe sofort nach der ersten Ladung die Brisanz des Materials erkannt.

Also begann er eigenen Angaben zufolge, die Vernichtung zu sabotieren: Jede neue Lieferung der übrigens völlig ungeordneten Karteikarten ließ er umgehend mit anderem Altpapier abdecken, statt sie auftragsgemäß in Bottichen mit Säure zu Papierbrei aufzulösen. Als sich Funktionäre der NSDAP-Schatzmeisterei wunderten, dass die Papierberge in der Mühle immer höher wuchsen, begründete Huber das mit den Einlieferungen anderer Kunden, die wegen der angeblichen Vernichtung der NSDAP-Kartei warten müssten. Offenbar schöpften die Partei-Bürokraten keinen Verdacht.

Ob diese Geschichte tatsächlich genau so stattgefunden hat, ließ sich naturgemäß nicht klären. Jedenfalls begriffen die Offiziere der US-Militärregierung zunächst nicht, welchen Schatz Huber ihnen anbot. Sie ließen ihn abblitzen, obwohl er drei Säcke mit geretteten Karteikarten mitgebracht hatte. In den folgenden Wochen sammelten Huber und seine Angestellten auf eigene Initiative die völlig durcheinander gewürfelten Papiere in allen verfügbaren Behältnissen. Was damit geschehen würde, war weiterhin unklar.

Erst am 10. Oktober 1945 suchte der offizielle Archivberater der US-Militärregierung in Deutschland, Sargent B. Child, die Papiermühle in Freimann auf; der neue Sicherheitsoffizier der 3. US-Armee hatte ihn auf den Fund aufmerksam gemacht. Jetzt kam Bewegung in die Sache: Child schimpfte in einem Brief nach Washington: „Jeder verdammte Idiot“ hätte die Bedeutung des Fundes erkennen müssen. „Diese Geschichte würde die Presse sehr interessieren, oder nicht?“ Eine kaum kaschierte Drohung, in der Öffentlichkeit schmutzige Wäsche zu waschen. Und tatsächlich sickerten einige zutreffende, aber unvollständige Informationen durch – und die Nachrichtenagentur Associated Press schickte sie um die Welt – auch zu Schweizer Zeitungen.

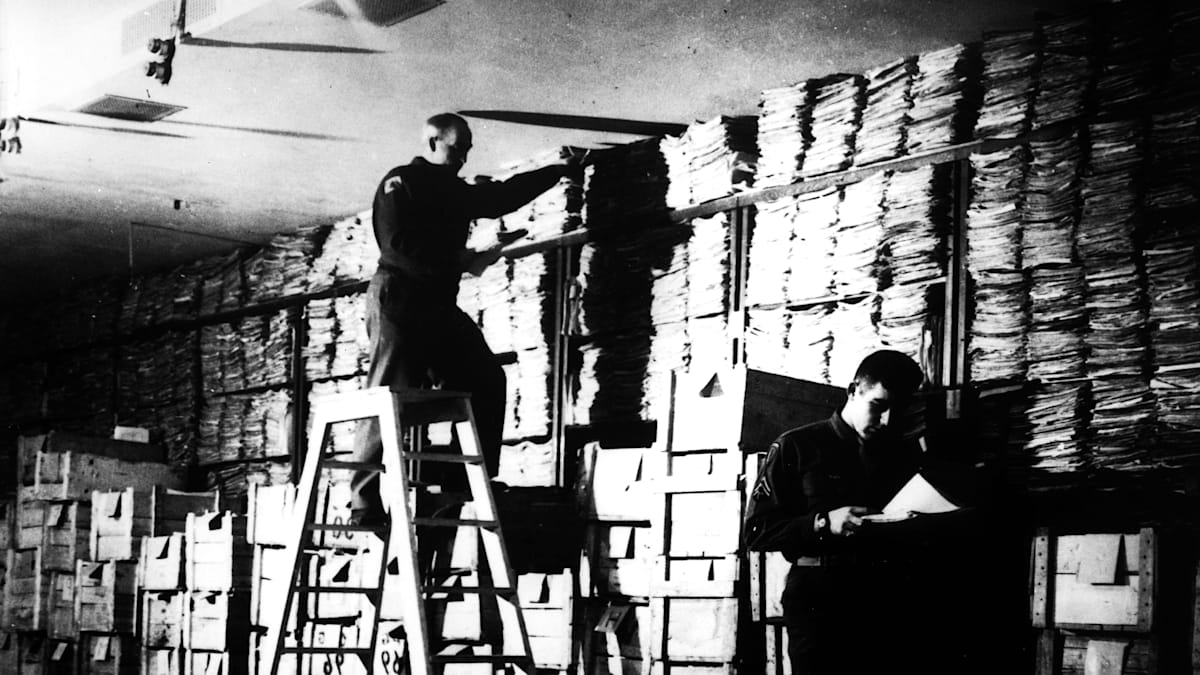

Nun ging die Militärregierung selbst in die Offensive: mit dem Artikel in der „Neuen Zeitung“ – und auch ganz handgreiflich: Die 50 Tonnen Papier, nun in Säcken verpackt, aber immer noch unsortiert, wurden aus München erst nach Fürstenhagen bei Kassel und schließlich in den US-Sektor von Berlin transportiert. Dort, in den ausgedehnten Kellerräumen einer ehemaligen Abhöranlage im Zehlendorfer Wasserkäfersteig 1, wurde unter US-Leitung das Berlin Document Center 7771 eingerichtet, kurz: BDC.

Unverdächtige Deutsche ordneten hier im Auftrag die aus insgesamt vier verschiedenen Ordnungssystemen bestehende Kartei nach einem durchgehenden Namensalphabet neu. So sollten die Informationslücken durch den Verlust von etwa einem Fünftel des Materials möglichst gering gehalten werden. Die Amerikaner benutzten das Material zunächst für Ermittlungen gegen mutmaßliche Kriegsverbrecher und um die Vorgeschichte von Personen zu überprüfen, die in der Bundesrepublik Karriere machten.

Schon 1947 erschien, um Legenden über angeblich kollektive Parteibeitritte oder Mitgliedschaften ohne eigenes Wissen zu widerlegen, eine schmale Broschüre mit dem Titel „Who was a Nazi?“. An der Haupterkenntnis dieser ersten Untersuchung hat sich bis heute nichts geändert: Ohne eigenhändige Unterschrift auf dem Aufnahmeantrag konnte man nicht Mitglied der NSDAP werden; kollektive Aufnahmen in die Partei gab es nicht.

Lucius D. Clay, der US-Militärgouverneur, schrieb 1950 in seinen Memoiren: „Zur Ausfindigmachung der Nationalsozialisten entwickelten wir umfangreiche Fragebögen. Bewerber um wichtige Posten mussten sie einreichen, unsere Beamten für öffentliche Sicherheit sie dann prüfen. Schwere Strafen wurden über jene verhängt, die Tatsachen fälschten oder verschleierten. Die Neigung der Deutschen, ausführliche und genaue Karteien aufzustellen, erleichterte unsere Nachprüfung.“ Seit die Kartei im BDC zugänglich gewesen sei, so Clay, „war es beinahe unmöglich, einen Fragebogen zu fälschen, ohne entdeckt zu werden“. Ohne die Millionen Karteikarten wäre die Aufarbeitung der NS-Zeit in den ersten Jahren nach dem Krieg, die heute allgemein als misslungen gesehen wird, weil sie zu früh beendet wurde, noch weitaus schwieriger gewesen.

Erst nach dem Ende der DDR und nach fast einem halben Jahrhundert Existenz des BDC unter US-Kontrolle konnte das Bundesarchiv die Unterlagen in die eigene Zuständigkeit übernehmen. Seit 1994 befinden sich die NSDAP-Akten wieder in deutscher Zuständigkeit und lagern heute im Berliner Hauptsitz des größten deutschen Archivs; die genau 12.717.012 Digitalisate sind auf Antrag nutzbar. Zudem verfügen die National Archives in College Park (US-Bundesstaat Maryland) über eine vollständige Mikrofilmkopie des gesamten Materials. Das BDC existiert also beiderseits des Atlantiks fort.

Auch die Kelleranlagen am Wasserkäfersteig existieren noch immer. Allerdings dienen sie inzwischen weder als Abhörzentrale noch als Aktenlager – sondern als Tiefgarage. Denn das Areal wurde in den vergangenen Jahren zu einer familienfreundlichen Wohnanlage umgebaut.

Sven Felix Kellerhoff ist Leitender Redakteur bei WELTGeschichte. Mit den Unterlagen des ehemaligen Berlin Document Center arbeitete er zum ersten Mal 1995 und seither immer wieder.