Die Frankfurter Buchmesse ist seit jeher ein Brennglas nicht nur für die Entwicklung des geschriebenen Wortes, sondern auch für die Lage des Buches als Kulturgut gewesen. In ihrer offiziellen Chronik ist nachzulesen, wie schnell sie in den ersten zehn Jahren nach der Wiederaufnahme 1949 zu einer Großveranstaltung mit internationaler Resonanz, stetig steigenden Besucherzahlen und großem Einfluss auf den Vertrieb heranwuchs.

Nicht allen konnte das gefallen. In seinen „Bibliographischen Grillen“, einem kurzen Text, den Theodor W. Adorno am 16. Oktober 1959 in der F.A.Z. veröffentlichte und später zu einem längeren Aufsatz ausarbeitete, berichtet er von einem Gefühl der „Beklemmung“, das ihn bei seinem Besuch auf der Buchmesse ergriffen habe. Der Grund: Die Bücher sähen nicht mehr aus wie Bücher. Ihre bebilderten Einbände, bunten Farben und modernen Formate zeugten von einem Verfall des Buches hin zur momentanen Konsumware. „Bucheinbände sind, international, zur Reklame für das Buch geworden“, schreibt Adorno, „jene Würde des in sich Gehaltenen, Dauernden, Hermetischen, das den Leser in sich hineinnimmt, gleichsam über ihm den Deckel schließt wie die Buchdeckel über dem Text“, sei „als unzeitgemäß beseitigt“. Stattdessen mache sich das Buch „an den Leser heran“.

Für Adorno spiegelte sich in der Gestaltung der Bücher die Ausbreitung dessen, was er und Max Horkheimer „Kulturindustrie“ nannten: Kultur wird zur Ware, die Autonomie des Kunstwerks tritt hinter ökonomischen Gesichtspunkten zurück. Gewiss muss man diese Kritik nicht teilen – heutzutage scheint angesichts des medialen Wandels vielmehr auf dem Spiel zu stehen, ob die Menschen überhaupt noch zum Buch greifen. Doch seine „Grillen“ sind auch eine spielerische Beobachtung des Buches als Kulturobjekt, die zum Nachdenken anregen. Wir haben sie 66 Jahre nach ihrem ersten Erscheinen zum Anlass genommen, das Wesen des Buches etwas genauer zu betrachten.

Ein Buch aufschlagen

Zwei Deckel, einer oben, einer unten. Dazwischen viele Blätter, an einer Seite miteinander verbunden. Einigt man sich auf diese Minimaldefinition, dann hat sich seit der Geburtsstunde des physischen Buches wenig verändert. Von seiner ursprünglichen materiellen Beschaffenheit ist bis heute jedoch nur wenig geblieben.

Die Geschichte des Buches reicht zurück bis in die Spätantike, als das Pergament allmählich den Papyrus verdrängte und der Kodex die Schriftrolle. Im Mittelalter waren Klöster die Zentren einer regen, aber aufwendigen Buchproduktion. Mönche und Nonnen beschrieben und verzierten die Kodizes in ihren Schreibstuben von Hand. Damals bestanden die Seiten noch aus Tierhäuten, die Buchdeckel aus Holz. Als das Buch in Westeuropa zum beliebtesten Informationsträger avancierte, war es also in der Regel um einiges wertvoller, langlebiger und dicker als heute. Oder, um mit Adorno zu sprechen: in sich gehalten, dauernd, hermetisch.

Allerdings war das mittelalterliche Buch nicht hermetisch genug, um die Seiten davor zu bewahren, Feuchtigkeit aus der Luft aufzunehmen, was sie aufquellen und wellig werden ließ. Um dem entgegenzuwirken und die Buchdeckel zusammenzuhalten, brachte man Verschlüsse aus Metall an. Ganz ließ sich die Feuchtigkeit dennoch nicht aufhalten. Die Seiten wurden dicker, die Schließen rostiger – und das Öffnen des Buches erheblich schwieriger. Doch auch dafür fand man eine Lösung: Ein kräftiger Faustschlag auf den Buchdeckel ließ die Verschlüsse aus den Bügeln springen. Inzwischen gehören Seiten aus Pergament, Buchdeckel aus Holz und handschriftliche Texte der Vergangenheit an. Doch bis heute beginnt jede Geschichte damit, dass wir ein Buch „aufschlagen“.

Erste Eindrücke

Wie fasst man ein ganzes Werk in nur wenigen Worten zusammen? Ein Geheimrezept für die Wahl des richtigen Titels scheint es nicht zu geben. Viele bekannte Werke sollten eigentlich ganz anders heißen: Jane Austens „Stolz und Vorurteil“ trug in einer ersten Fassung noch den Titel „First Impressions“ (dt.: erste Eindrücke). Doch bevor das Werk erscheinen konnte, kam ihr eine andere Autorin mit der Veröffentlichung eines gleichnamigen Werks zuvor. Ein anderer Fall: Astrid Lindgrens titelgebende Figur in „Michel aus Lönneberga“ heißt im schwedischen Original nicht Michel, sondern Emil. In der deutschen Übersetzung entschied man sich für Michel, um eine Verwechslung mit Erich Kästners „Emil und die Detektive“ zu vermeiden. Und für Margaret Mitchells „Vom Winde verweht“ war ursprünglich der etwas hoffnungsvollere Titel „Tomorrow is another day“ (dt.: Morgen ist auch noch ein Tag) vorgesehen – eine Anspielung auf den berühmten letzten Satz des Romans.

Neben kurzfristigen und strategischen Änderungen gibt es Buchtitel, die nicht länger sind als ein einziger Buchstabe und trotzdem mehr sagen als ein ganzer Satz: Man denke etwa an Jehona Kicajs jüngst für den Buchpreis nominierten Roman „ë“, dessen namensgebender Buchstabe für deutsche Leser ebenso unaussprechlich ist wie die Erfahrung des Kosovokrieges für die Protagonistin. Bei anderen Titeln wundert man sich, dass sie überhaupt auf den Einband passen: Dass „Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“ von Jonas Jonasson auf dem Buchrücken gleich zwei vertikale Zeilen einnimmt, ist wenig überraschend.

Adorno wäre die Länge des Titels vielleicht gleichgültig gewesen, die Gestaltung hätte ihn jedoch gewiss gestört. Er hegte eine „alte Abneigung gegen Bücher, deren Titel auf dem Rücken längs gedruckt sind.“ Sie seien „nur dazu da, herumzuliegen, heruntergefegt zu werden“. Die Querschrift auf dem Buchrücken verleihe ihnen hingegen einen Ausdruck von Beständigkeit: „Solid ruhen sie auf ihren Füßen, und der lesbare Titel oben ist ihr Gesicht.“

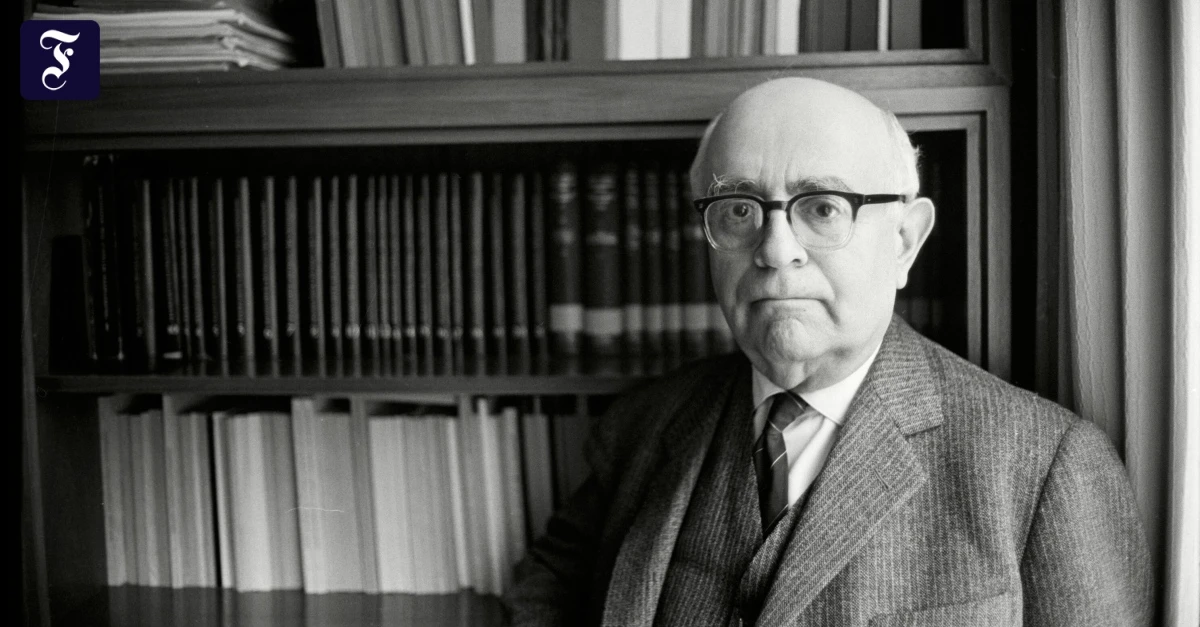

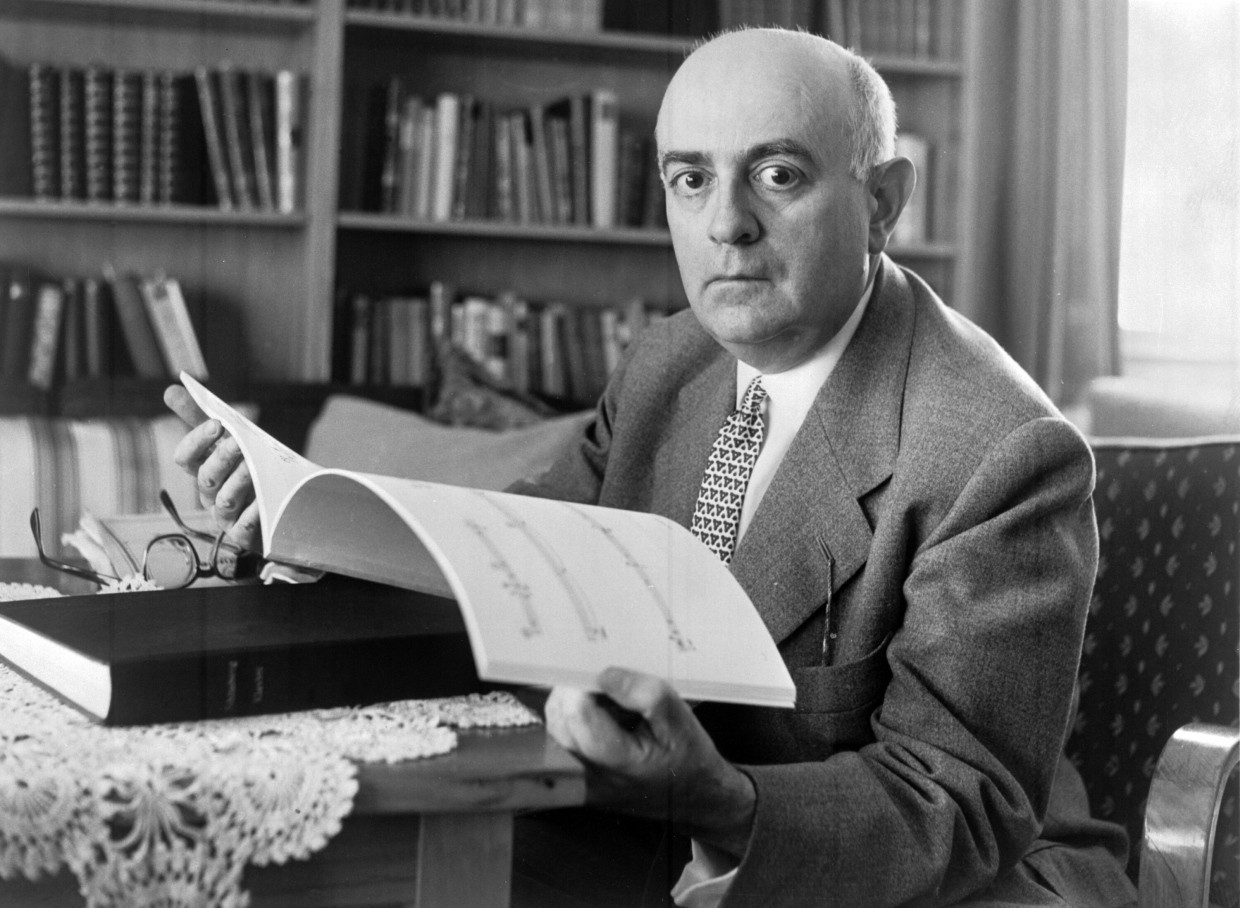

Im Vergleich zu Notensätzen, die eine Melodie mimetisch abbilden, seien Bücher weniger zugänglich, resümiert Adorno am Ende seines Aufsatzes.Picture Alliance

Im Vergleich zu Notensätzen, die eine Melodie mimetisch abbilden, seien Bücher weniger zugänglich, resümiert Adorno am Ende seines Aufsatzes.Picture Alliance

Ein feiner Unterschied

Über das Verhältnis von Gedanke und Druck schreibt Adorno: „Erst in den gedruckten Lettern nehmen die Texte, wirklich oder zum Schein, jene Objektivität an, in der sie von ihren Autoren endgültig sich ablösen, und das wiederum erlaubt diesen, sie mit fremden Augen anzusehen und Mängel aufzufinden, die sich ihnen verbargen.“ Aber was bestimmt, wie diese gedruckten Lettern aussehen?

Eine grundlegende Entscheidung in der Typographie betrifft Serifen. Das sind die feinen Striche, die auch in dem Text, den Sie gerade lesen, an den Ausläufern jedes Buchstabens zu erkennen sind. Neben anderen gestalterischen Faktoren können sie die Lesbarkeit und die Wirkung eines Textes maßgeblich beeinflussen. In der Gestaltung literarischer Bücher sind Serifenschriften bis heute vorherrschend. Ansonsten scheinen serifenlose Schriften zu dominieren, etwa auf Verkehrsschildern, in der Werbung oder in den digitalen Medien, mitunter auch in Sachbüchern. Das hat historische, funktionale und ästhetische Ursachen. Bereits in der Antike waren die in Stein gemeißelten lateinischen Inschriften mit Serifen versehen. Eine verbreitete Erklärung, nach der römische Steinmetze die kleinen überhängenden Striche aufgrund der breiten Meißelansätze nicht vermeiden konnten, lässt sich nicht sicher belegen.

Auch serifenlose Schriften fanden sich damals schon, populär wurden sie jedoch vom frühen 19. Jahrhundert an, als im Zuge der Industrialisierung auch in der Typographie eine Rationalisierung einsetzte. Aufgrund ihrer nüchternen Form eigneten sich serifenlose Schriften besonders gut für die effiziente Kennzeichnung von Maschinen und Schildern. Anfang des 20. Jahrhunderts rückte die moderne Typographie zunehmend auch in den Fokus der Künste: Anhänger der Neuen Sachlichkeit propagierten serifenlose Schriften als Zeichen des Fortschritts. In den Zwanziger- und Dreißigerjahren beschäftigte sich das Bauhaus mit der Entwicklung serifenloser Typographie, bis derartige Reformbestrebungen von den Nationalsozialisten eingeschränkt wurden.

Heute sind die verschiedenen Schriftarten weniger ideologisch aufgeladen. Ihre Verwendung hängt neben individuellen gestalterischen Vorlieben vor allem von der Leserlichkeit und dem Kontext ab. Die offizielle Norm zur Leserlichkeit von Schriften (DIN 1450) empfiehlt besonders in Hinblick auf Menschen mit Sehbehinderungen, auf Serifen zu verzichten. Auch Leseanfänger lesen besser ohne Serifen, weshalb Kinderbücher häufig in serifenlosen Schriften gedruckt sind.

Ansonsten ist vor allem das verwendete Medium entscheidend: Auf Bildschirmen mit niedriger Auflösung, kleinem Format oder Beamern sind Texte ohne Serifen besser lesbar. Für längere, gedruckte Fließtexte, wie sie in Büchern zu finden sind, sowie auf Bildschirmen mit hoher Auflösung gelten jedoch die gängigen Serifenschriften als geeigneter. Mehrere wissenschaftliche Untersuchungen deuten darauf hin, dass sie ein schnelleres Lesetempo begünstigen – möglicherweise bieten die kleinen Striche unterstützende Orientierung beim Lesen. Andere verweisen auf die prägende Rolle unserer Lesegewohnheiten. Das würde zumindest erklären, warum Serifenschriften in digitalen und administrativen Kontexten häufig antiquiert wirken, während serifenlose Schriften in Romanen ein gewisses literarisches Flair vermissen lassen

Seite für Seite

Wenn es um Bücher geht, ist der digitale Wandel der Elefant im Raum. Die Welt ist hektischer und effizienter geworden, Informationen und Reize prasseln unaufhörlich, gleichzeitig und unmittelbar auf jeden Menschen ein, der sich in digitalen Sphären bewegt. Fast schon stoisch wirkt dagegen das Buch, dessen Erscheinung bereits im Regal eine Ahnung davon vermittelt, wie viel Zeit man ihm wird einräumen müssen.

Seinerzeit sorgte sich Adorno um die Kurzlebigkeit der Bücher, bedingt durch Marktmechanismen, in denen sich neue Ware immerzu übertrumpfen müsse. „Insgesamt drängt sich auf, dass die Bücher sich dessen schämen, dass sie überhaupt noch welche sind und nicht Trickfilme oder von Neonlicht beschienene Schaufenster“, schreibt er in seinen „Bibliographischen Grillen“; dass sie „mit einer Zeit mitrennen, von der sie insgeheim befürchten, dass sie für sie selber keine Zeit mehr hat“.

Heute konkurriert das gedruckte Buch neben anderen Unterhaltungsmöglichkeiten mit verschlankten Varianten seiner selbst: Immer stärker drängen E-Books und Hörbücher in den Buchmarkt vor. Beide sind platzsparend und jederzeit verfügbar, Hörbücher machen das eigenständige Lesen gänzlich obsolet. Dafür fehlt ihnen etwas, das nicht nur der Tradition, sondern auch einer internationalen Definition nach zwingend zum Buch gehört: die bedruckten Seiten. Laut UNESCO muss ein Buch mindestens 49 davon haben. Dass digitale Seiten nicht berücksichtigt werden, mag allerdings der Tatsache geschuldet sein, dass E-Books bei der Veröffentlichung der Richtlinie im Jahr 1964 noch gar nicht existierten.

Die Entwicklung hin zum Digitalen verändert nicht nur unsere Vorstellung dessen, was als Buch gilt. Sie verändert auch, wie wir lesen. Das zeigt unter anderem die Stavanger-Erklärung von 130 Wissenschaftlern, die 2019 in der F.A.Z. veröffentlicht wurde. Vier Jahre lang befassten sie sich mit den Folgen der Digitalisierung auf die Lesepraxis. Unter anderem kamen die Forscher zu dem Ergebnis, dass das Lesen digitaler Texte unaufmerksames und sprunghaftes Lesen begünstige. Die regelmäßige Lektüre langer Informationstexte sei jedoch essenziell für die Konzentration, den Wortschatz und das Gedächtnis, weshalb für sie Papier der bessere Träger sei. Für narrative Texte stellten die Forscher hingegen keine bedeutenden Unterschiede fest. Eine mögliche Erklärung ist, dass Erzähltexte den Leser stärker in ihren Bann ziehen, ganz unabhängig vom Medium.

Aus wissenschaftlicher Sicht spricht also nichts dagegen, Belletristik vorzugsweise auf dem E-Reader oder Tablet zu lesen. Trotzdem gibt es Aspekte des Lesens, die auch sie unmöglich ersetzen können. Zum Beispiel das befriedigende Gefühl, wenn der linke Teil eines Buches allmählich dicker wird und der rechte immer dünner. Den vertrauten Geruch frisch erstandener Bücher und vergilbter Erbstücke. Oder die Erinnerungen, die sich in die Seiten einschreiben, wenn Meerwasser oder Tränen sie Wellen schlagen lassen.

Glaube an Beständigkeit

Trotz der vielen Neuerscheinungen und Innovationen, die jährlich den Buchmarkt fluten, ist es der Glaube an Beständigkeit, der einigen Verlagen Kultstatus eingebracht hat. Beispiele wie der Zürcher Diogenes Verlag zeigen eindrücklich, dass auch einheitliches Design überzeugen kann: Seit mehr als 35 Jahren tragen die Bücher einen weißen Umschlag, bedruckt mit schwarzer Didotschrift und einem Bild, das aussieht, als hinge es an einer Museumswand. Durch seinen Einfall hat der Designer und Verleger Philipp Keel nicht nur einen Wiedererkennungseffekt geschaffen, sondern auch vielen Büchersammlern einen ästhetischen Gefallen getan. Ähnliches gilt für die schmalen Exemplare der Insel-Bücherei, die schon seit 1912 erscheinen. Mit ihren typischen Musterpapiereinbänden würde man sie tatsächlich gern an die Wand hängen – auch deshalb, weil sie ansonsten drohen, im Regal zwischen anderen Büchern zu verschwinden.

Deutlich sichtbarer ist dagegen Reclams Universal-Bibliothek. Zwar sind die Bücher klein, günstig und nicht besonders robust. Trotzdem strahlen Werke wie Schillers „Räuber“, Goethes „Werther“ und Kafkas „Verwandlung“ seit nunmehr 55 Jahren im gleichen selbstbewussten Gelb aus dem Regal. Als Klassiker wissen sie, dass sie sich nicht verstecken müssen. Auch Suhrkamp setzt schon lange bewusst auf zeitlose Werke in zeitlosem Design. In den späten Fünfzigerjahren beauftragte Siegfried Unseld den Grafikdesigner Willy Fleckhaus mit der Neugestaltung der „Bibliothek Suhrkamp“, die er betont einfach hielt: ein weißer Untergrund, darauf Baskervilletypographie und ein farbiger Streifen, der das untere Drittel des Einbands markiert.

Die ersten Bände im neuen Design erschienen im Herbst 1959. Auf der Frankfurter Buchmesse desselben Jahres waren sie bereits zu sehen – jener Buchmesse, die Adorno dazu veranlasste, die „Bibliographischen Grillen“ zu verfassen. Was er wohl von ihrer minimalistischen Aufmachung gehalten haben mag? Das neue Design von Willy Fleckhaus war jedenfalls keines, das „mit Männchen und Bildchen den Leser anspringt“, wie Adorno es an anderen Büchern kritisierte, es verzichtete auf eine „Übertreibung der Formate, auftrumpfend wie disproportional breite Autos, oder die Plakatwirkung allzu intensiver und auffälliger Farben“. Selbstverständlich gebe es, „bei literarisch strengen Verlagen, noch Ausnahmen“, räumte er in seinen „Grillen“ ein. Vielleicht galt Suhrkamp Adorno als eine solche Ausnahme, immerhin betraute er den Verlag später mit seiner Gesamtausgabe.

So einheitlich wie damals sind auch Suhrkamp-Titel heute längst nicht mehr gestaltet – worin manch einer ein anhaltendes Symptom des von Adorno beklagten Verfalls sehen möge. Andere freuen sich möglicherweise, wenn sie ein neues Buch für sich entdecken, weil es sie aufgrund seiner Gestaltung besonders anspricht. Bücher seien spröde, resümiert Adorno am Ende seines Aufsatzes. „Aber der ideale Leser, den sie nicht dulden, wüsste doch, indem er den Einband in der Hand fühlt, die Figur des Titelblatts wahrnimmt und die Gestaltqualität der Seiten, etwas von dem, was darin steht, und ahnte, was es taugt, ohne dass er es erst zu lesen brauchte.“