„Sprich den zweiten Psalm über Diebe, dass Gott sie bekehre oder die Christenheit von Ihnen befreie“ – so in etwa heißt es in heutige Sprache übersetzt in einer der wertvollsten Handschriften im Besitz der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg, im sogenannten Irseer Psalter. Dem aus dem frühen 13. Jahrhundert stammenden Werk widmet sich jetzt eine Publikation der Wiener Kunsthistorikerin Christine Beier, Expertin für die Buchmalerei des Mittelalters.

Im Irseer Psalter wurden die Psalmen König Davids kommentiert

Solche in volkssprachigem Deutsch verfasste Gebetsanweisungen zeigen, so Beier, welche Sorgen und Nöte es auch im Mittelalter schon gab und was dagegen helfen sollte. Sie sind eine wichtige Quelle zur deutschen Sprachgeschichte inmitten der ansonsten in Latein gehaltenen Literatur. Im Irseer Psalter kommentieren sie die 150 König David zugeordneten Psalmen aus dem Alten Testament, die den Hauptinhalt des Werkes bilden. Die Gebetspraxis der benediktinischen Mönche sah es seit dem sechsten Jahrhundert vor, dass diese Psalmen wöchentlich gebetet werden sollten, so der Leiter der Staats- und Stadtbibliothek Karl-Georg Pfändtner. Mit aufwendigen Initialen eingeleitet, strukturierten sie den Gebets- und damit auch Tagesablauf der Mönche.

Ferner findet sich ein immerwährender Kalender zur Bestimmung der Festtage und eine Litanei der anzurufenden Heiligen im Psalter, aber auch eine Wiedergabe des Alphabetes. Psalter dienten der Schulbildung und lehrten nicht nur Latein, sondern schufen auch die Voraussetzung, Texte lesen zu können.

Icon vergrößern

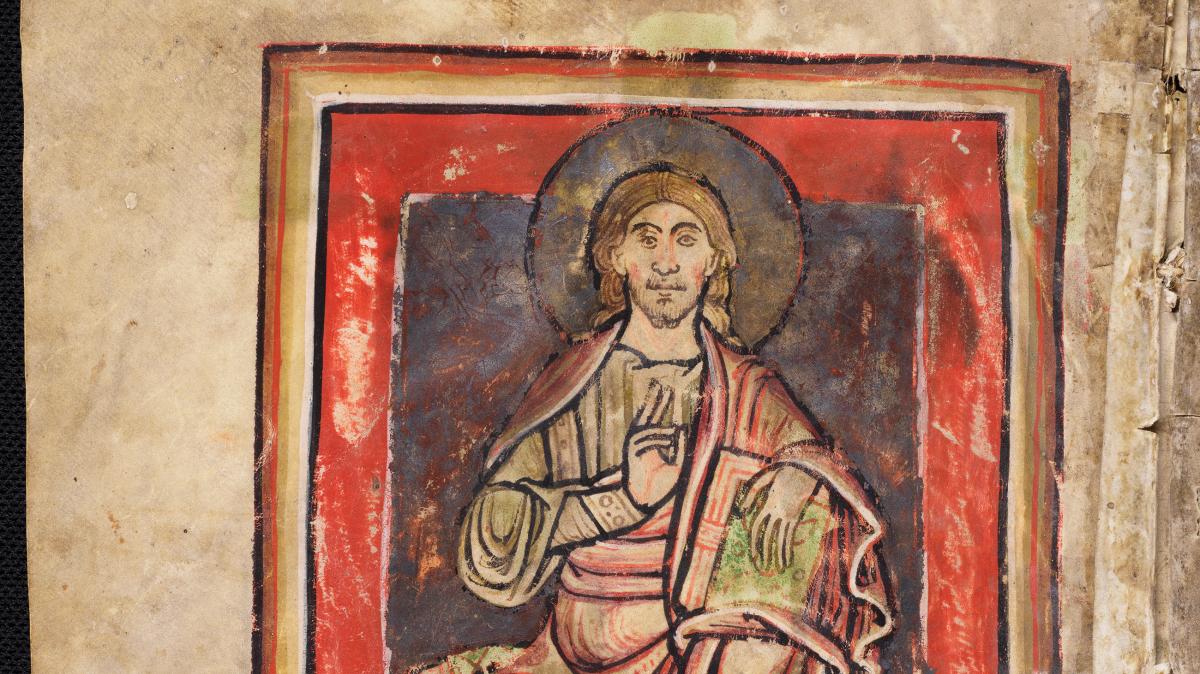

Einblick in den Irseer Psalter: Anfang der Psalmen mit Initiale „B“.

Foto: Staats- und Stadtbibliothek Augsburg

Schließen

Icon Schließen

Icon vergrößern

Icon verkleinern

Icon Pfeil bewegen

Einblick in den Irseer Psalter: Anfang der Psalmen mit Initiale „B“.

Foto: Staats- und Stadtbibliothek Augsburg

Christine Beier suchte nach dem Ursprung des Irseer Psalters

Mit der Säkularisation kam der Psalter 1802 vom Irseer Kloster nach Augsburg und gut 200 Jahre später gelang es Christine Beier, ihn zeitlich, örtlich und funktionell genauer einzuordnen: Es handelt es sich wohl um ein Exemplar, das in die Anfangszeit der Psalter-Mode um 1210 datiert, in der es nicht viele vergleichbare Exemplare gab. Und er war wohl für eine private Nutzung außerhalb eines Klosters gedacht. Ersichtlich ist das aus kleinen Notizen, die sogar einen Schluss auf ganz konkreten Person zulassen. Die Erwähnung des Todestages Berthold von Ronsbergs, dem Gründer des Klosters Irsee, ordnet ihn dem Besitz dieser Adelsfamilie und ihrer Nachkommen zu. Vermutlich wurde das Buch als Auftragsarbeit speziell für Bertholds Schwester Irmengard angelegt. Nichts Ungewöhnliches, denn im 13. Jahrhunderts waren es vor allem Frauen, die Lesen und Schreiben lernten, während die Herren sich der Kriegskunst zu widmen hatten, so Christine Beier. Das zeigen auch viele zeitgenössische Darstellungen von psalterlesenden Damen.

Was die Urheberschaft des Werkes betrifft, so ist ein Kloster und damit speziell jenes in Irsee als Auftragnehmer sehr wahrscheinlich, aber nicht nachweisbar. Als relativ sicher gilt nur der Buchbinder, der aus der Region stammte und dem Psalter 300 Jahre später einen neuen Einband gab. Er arbeitet vermutlich vor Ort in der benediktinischen Bibliothek oder aber in einer Kaufbeurer Werkstatt. Zur gleichen Zeit erhielt das Buch zwei zusätzliche, wertvolle Miniaturen im byzantinischen Stil, sowie eine aufwendige farbliche Neufassung der gemalten Initialen. Besonders interessant ist die zeitgleiche Skizze einer Burg, die ohne Bezug zum Buchinhalt in den Innendeckel des Einbandes gezeichnet und kurze Zeit später schon überklebt wurde. Es könnte sich hierbei um die Burg Ronsberg oder die frühere Stammburg in Irsee handeln, aber das ist umstritten.

Icon vergrößern

Zeichnung einer Burg auf der Innenseite des Einbanddeckels des Irseer Psalters – ist es etwa die Burg Ronsberg?

Foto: Staats- und Stadtbibliothek Augsburg

Schließen

Icon Schließen

Icon vergrößern

Icon verkleinern

Icon Pfeil bewegen

Zeichnung einer Burg auf der Innenseite des Einbanddeckels des Irseer Psalters – ist es etwa die Burg Ronsberg?

Foto: Staats- und Stadtbibliothek Augsburg

Christine Beier fasziniert das Eigenleben des Werks vom Kloster Irsee

Wie auch immer, Christine Beier ist fasziniert von dem Eigenleben, das dem Werk innewohnt. Es zeigt Spuren jahrhundertelanger Nutzung und Umnutzung und erzählt etwas über das Leben der Menschen, was sie gelernt, geglaubt und gebetet haben. Wir erfahren etwas aus einer Zeit, über die es neben Urkunden und vereinzelten Handschriften nicht sonderlich viele Quellen gibt, und entdecken Dinge, die uns wie der immerwährende Kalender heute noch immer vertraut sind, sagt sie.

Ihre detaillierte Publikation bildet in sehr hochwertigen Fotografien ausgewählte Seiten des Psalters ab. Wer weitergehende Studien betreiben möchte, der kann das vollständig digitalisierte Buch unter dem Stichwort „Irseer Psalter“ finden. Das gilt im Übrigen auch für 98.000 von insgesamt 120.000 Titel aus dem Bestand der Bücher vor 1800, welche die Staats- und Stadtbibliothek bereits in vollem Umfang ins Netz gestellt hat.

Info: Christine Beier, „Der Irseer Psalter in der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg“, Staats- und Stadtbibliothek Augsburg, 2025, für 20 Euro vor Ort erhältlich.

-

Andreas Garitz

Icon Haken im Kreis gesetzt

Icon Plus im Kreis

-

Irsee

Icon Haken im Kreis gesetzt

Icon Plus im Kreis

-

Augsburg

Icon Haken im Kreis gesetzt

Icon Plus im Kreis