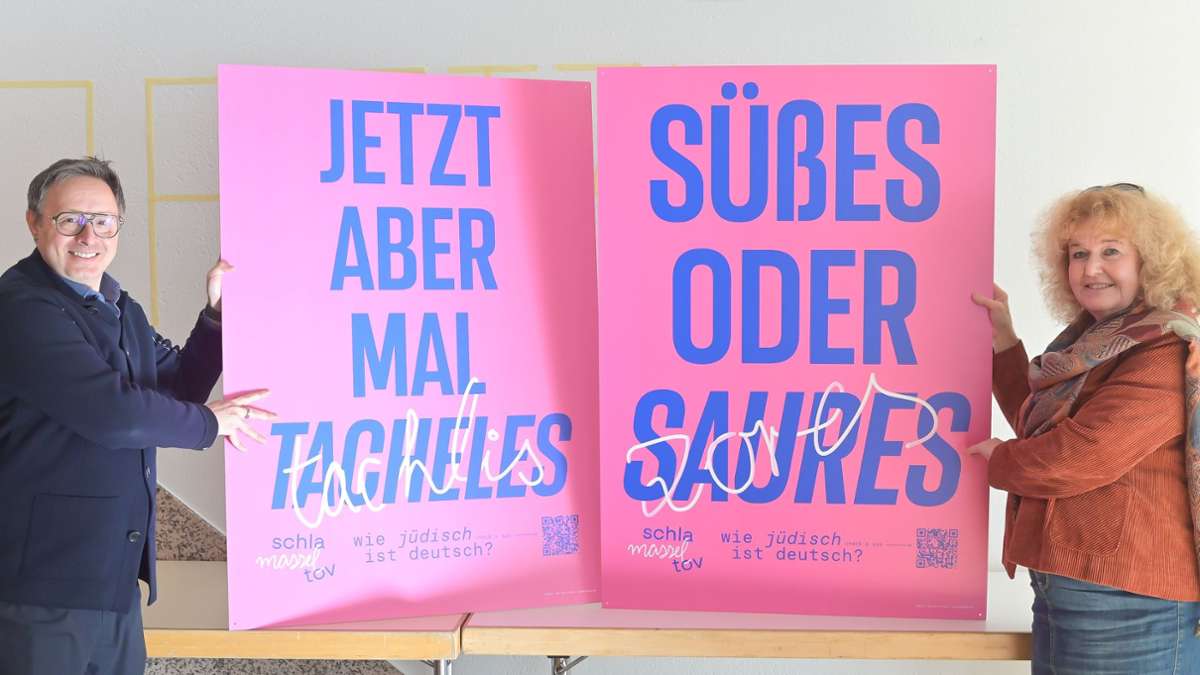

„Jetzt aber mal Tacheles!“, steht auf einem der großen pinkfarbenen Plakate, die derzeit noch im Büro von Barbara Traub stehen, der Vorstandssprecherin der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg (IRGW). Man ahnt: Es handelt sich um kein Wahlplakat, auf dem ein Kandidat „Klartext“ (so die Übersetzung von „Tacheles“/„Thakles“) versprechen würde. Vielmehr ist es eines von zehn Plakaten, die im Rahmen der 22. Jüdischen Kulturwochen demnächst in einer Ausstellung im Rathaus zu sehen sein werden. Sie trägt den Titel „Schlamassel Tov“ und geht – plakativ – der Frage nach: „Wie jüdisch ist Deutsch?“ Die Beispiele zeigen: etliche jüdische Begriffe sind Teil der deutschen Sprache geworden. Auch das „Schlamassel“, aus dem man wieder herausfindet, wenn man etwas „Masel“ – Glück – hat. Die Ausstellung setzt auf „Aha“-Effekte und verdeutlicht ein Anliegen der Jüdischen Kulturwochen: Es geht um Bildung, um Wissen, um Voneinander-Wissen, Voneinander-Lernen und Sich-Verstehen.

Barbara Traub: „Die jüdische Gemeinde ist Teil der Stadtgesellschaft“

Das spricht auch aus dem diesjährigen Slogan: „Mitten dabei“. Die Wortkombination soll aussagen: die Jüdische Gemeinde „ist in der Stadt angekommen, sie fühlt sich hier zuhause – lebt mitten drin und ist dabei“, wie Barbara Traub bei der Vorstellung des Kulturwochen-Programms an diesem Freitag erklärte. „Wir verstehen uns als selbstverständlichen Teil der Stadtgesellschaft.“ Dieses „Mitten dabei“ findet seinen Ausdruck auch in den Orten, an denen die Kulturwochen vom 3. bis zum 16. November spielen: Hospitalhof, Haus der Geschichte, Stadtpalais, Literaturhaus, Haus der Wirtschaft, Hotel Silber, Renitenztheater, Haus der Heimat, Rathaus. Dazu kommen noch das Alte Schauspielhaus oder der Bixx-Jazzclub. „Wir sind dankbar für die enge Partnerschaft und Unterstützung durch die Stadt und viele Einrichtungen“, sagt Traub. Unterstützung erfahren die Kulturwochen auch durch Stiftungen und Unternehmen – von der Bethold-Leibinger-Stiftung und der LBBW bis Bosch und Porsche.

Stuttgart hat landesweit die größte jüdische Ortsgemeinde

„80 Jahre jüdisches Leben in Stuttgart“, lautet der Untertitel der Veranstaltungsreihe, für die mit neuem Logo weithin sichtbar in der Stadt geworben wird. Dieser Satz ist allerdings unvollständig. Es braucht das Adverb „wieder“, denn jüdisches Leben ist nicht erst seit 80 Jahren hier zuhause. Gemeint ist die Wiedergründung der jüdischen Gemeinde und der Wiederaufbau der von den Nazis zerstörten Synagoge in der Hospitalstraße. 1952 wurde sie wiedereröffnet – als eine der ersten bundesweit. Die großzügige Anlage der neuen Synagoge damals interpretiert Barbara Traub als ein „Zeichen von Zuversicht, dass die Gemeinde in Stuttgart wieder eine Zukunft haben wird“. So ist es gekommen. Heute zählt die jüdische Gemeinde, die sich zur Israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg zusammengeschlossen hat, im Stadtgebiet nach eigenen Angaben rund 1500 Gemeindemitglieder. Rechnet man die diejenigen hinzu, die im Stuttgarter Einzugsgebiet leben sind es knapp 2000 – nichtjüdische Familienmitglieder nicht mitgezählt. Damit ist Stuttgart die größte jüdische Ortsgemeinde in Baden-Württemberg, gefolgt von Karlsruhe mit etwa 800 Mitgliedern.

Der Blick geht also auch nach vorn. „Rückblick und Ausblick – beide Blickrichtungen prägen die Kulturwochen“, sagt Traub. Das spiegelt sich auch in dem dichten Veranstaltungsprogramm wider – beginnend mit der Eröffnung am 3. November im Rathaus, zu der Zentralratspräsident Josef Schuster und Daniel Cohn-Bendit erwartet werden, der mit Studentin Noemi Geldberg und Daniel Neumann von den jüdischen Gemeinden in Hessen ein Drei-Generationen-Gespräch über jüdisches Leben in Deutschland führen wird. In den Tagen darauf folgen Lesungen, Konzerte, Podiumsgespräche, Synagogen- und Quartiersführungen und am 9. November das Gedenken an die Reichspogromnacht vor 87 Jahren. Kulinarisch vielversprechend sind eine Kochveranstaltung und eine Einführung in den jüdischen Festkreis „durch die Küchentür“. Dazu kommt Überraschendes, wie ein Whiskey- und Zigarrenabend.

Großes Interesse von Schulen

Auch die Jugend hat ihren festen Platz im Veranstaltungsprogramm, für das es erstmals eine eigene Homepage und einen Kartenvorverkauf gibt. Auf einem „Jungen Panel“ im Stadtpalais geht es über „Hoffnung, Anspruch und Wirklichkeit des jungen jüdischen Lebens heute“. Bärbel Mohrmann, die die Kulturwochen mitorganisiert, freut sich zudem über eine starke Nachfragen von Schulklassen. Deren Interesse gilt dem Thema „Erinnerungskultur und der Frage: Wie erinnern wir heute?“ Betont jung geht es auch im kommenden Jahr zu, wenn der „Jewrovision“, der europaweit größte jüdischen Gesangs- und Tanzwettbewerb für jüdische Kinder und Jugendliche vom 15. bis 18. Mai in Stuttgart stattfindet. Erwartet werden rund 1800 Teilnehmer. Die Vorbereitungen laufen bereits, damit die Großveranstaltung erfolgreich und kein „Schlamassel“ wird.

Weitere Infos zu den Jüdischen Kulturwochen gibt es unter: https://www.juedische-kulturwochen-stuttgart.de/