Stand: 28.10.2025 09:37 Uhr

KI-Programme sollen die Arbeit in der Justiz erleichtern. Niedersachsen sieht sich als eines der Vorreiterländer – und arbeitet schon an mehreren Entwicklungsprojekten.

Sie heißen „Tabea“, „Maki“, „Emil“ und „Aleks“ – und arbeiten bald an den niedersächsischen Gerichten mit. Das Verwaltungsgericht Hannover erprobt und entwickelt sie weiter. Die Fälle dieses Gerichts eignen sich für erste Schritte mit KI-Anwendungen, sagt Gerichtspräsident Ingo Behrens. Asylklagen sind gleichförmig, die Unterlagen kommen alle vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Und: Die Gerichte haben reichlich Fälle. Ende September lagen niedersachsenweit über 19.500 Asyl-Hauptverfahren vor. Die Bearbeitung dauert durchschnittlich 13,5 Monate – schneller als in den Vorjahren, aber doppelt so lang wie die Zielvorgabe der Bundesländer. Gerichtspräsident Behrens erwartet von der KI mehr Effizienz, aber vor allem: Die Technik soll Arbeitsschritte erleichtern. Die Richterinnen und Richter gewinnen Zeit für mündliche Anhörungen und den persönlichen Kontakt zu Menschen.

Vom händischen Kürzen zu „Aleks“

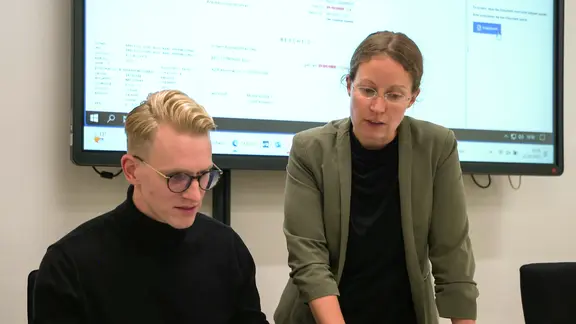

Gesine Irskens vom Justizministerium und Richter Patrick Vriermann arbeiten am KI-Programm „Tabea“: Der Tatbestandsassistent.

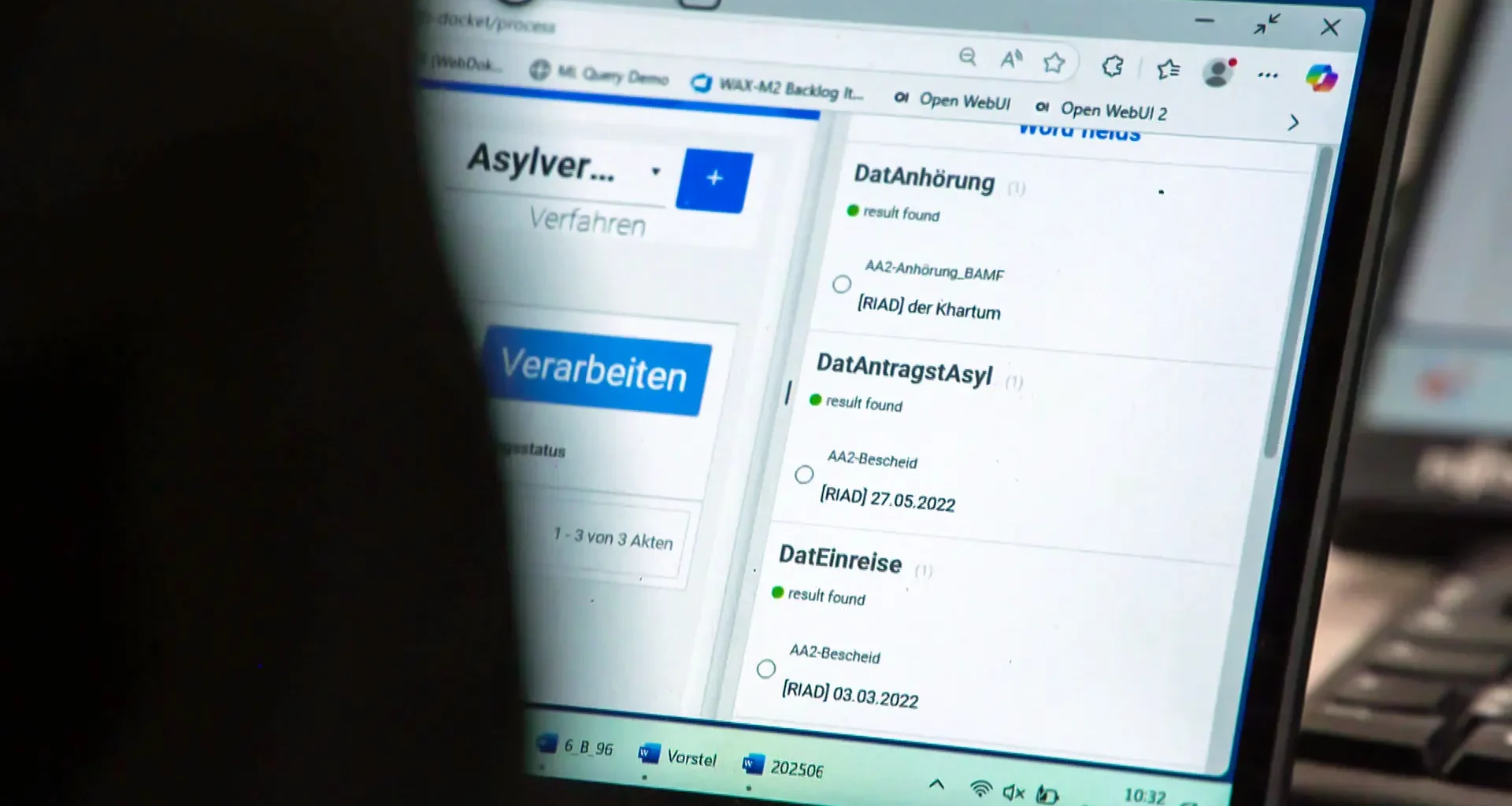

Aber wie funktioniert nun die KI genau? Schritt eins: Die Gerichte müssen ihre Akten alle digital bearbeiten können. Die sogenannte E-Akte soll in Niedersachsen bis Ende dieses Jahres komplett ausgerollt sein. Laut Gesine Irskens aus dem Justizministerium liegt das Land dabei im Zeitplan. Ab Januar konzentrieren sich die Gerichte verstärkt auf die KI-Helfer. Am weitesten fortgeschritten ist derzeit „Aleks“: Das Oberlandesgericht Celle hat mit dem Tool echte Urteile für die Veröffentlichung vorbereitet, aber nur wenige der gut 2.200 Richterinnen und Richter dürfen es derzeit zum Ausprobieren nutzen. Das Programm durchsucht Urteile nach identifizierbaren Merkmalen – Namen und Ortsnamen, aber auch andere Eigenschaften werden erkannt. Beispielsweise, wenn im Urteil eine Schwangerschaft vermerkt ist. Die Richter entscheiden dann, welche erkannten Daten geschwärzt oder durch Kürzel ersetzt werden sollen. Bisher mussten sie jedes Wort einzeln durchgehen.

Intelligentere Suche und Tatbestands-Assistenten

Der Erkenntnismittelassistent „Emil“ sieht aus wie ein normaler KI-Chat. Richter Niclas Stock ist Projektmanager.

Niclas Stock, Richter am Verwaltungsgericht Hannover, arbeitet in der Aleks-Projektgruppe. Und er leitet das Projekt „Emil“ – der Erkenntnismittelassistent für Asylverfahren. Richterinnen und Richter bewerten die Sicherheitslage für Kläger in deren Heimatländern. Dafür gibt es verschiedene Datenbanken und vertrauenswürdige Organisationen, so Stock. Leicht zu finden seien Informationen über die Verfügbarkeit bestimmter Medikamente. Bei schwierigeren Fragen soll „Emil“ helfen: „Suche ich nach Diskriminierung von Personengruppe A oder B in ihrem Heimatland, sind das ungenauere Suchen mit sehr vielen Daten. Und die Idee ist, diese Daten mit natürlicher Sprache zugänglicher zu machen, indem ich einfach eine Frage stelle. Im Idealfall kommt dabei eine Antwort raus, die ich auch verwerten kann.“ „Maki“ und „Tabea“ unterstützen beim Schreiben der Urteilstexte, konkret beim Tatbestand für Massenverfahren wie Asylklagen oder Fluggastrechtsfällen. Die Programme durchsuchen die jeweiligen Akten nach benötigten Daten und fügen sie in Textbausteine ein. Gesine Irskens aus dem Justizministerium betont: Alle KI-Ergebnisse werden überprüft.

Strenge Vorgaben der EU und Vorsicht bei der Richterschaft

Besonders die Justiz trägt große Verantwortung. Alle müssen sich streng an die Vorgaben der KI-Verordnung der EU halten. Das ist einer der Gründe, warum die niedersächsische Justiz viele kleinteilige Programme erarbeitet – statt eines großen: Sie und ihre Ergebnisse lassen sich leichter kontrollieren. Außerdem lassen sich kleinere Programme schneller auf den Weg bringen und sind ressourcenschonender. Immerhin könnten rund 16.000 Beschäftigte in der niedersächsischen Justiz die Tools für verschiedene Zwecke nutzen. Irskens betont: Die KI-Programme bleiben freiwillig. Aber Klagewellen überlasten die Richterinnen und Richter immer wieder. Irskens hofft, dass künstliche Intelligenz die Beschäftigten unterstützt und so die Arbeitszufriedenheit verbessert. Und Irskens denkt auch an das Außenbild, wenn Entscheidungen schneller zu erwarten sind: „Ein schnelles Recht ist auch ein Stück weit ein gutes Recht.“ Trotzdem: Auch die beteiligten Richter genießen die neuen Möglichkeiten mit Vorsicht. „Die KI wird nicht unsere Entscheidungsfindung ersetzen,“ betont Gerichtspräsident Ingo Behrens.

VR-Brillen für Berufseinsteiger

Mit dem VR-Brillen-Programm „CourtnAI“ können junge Richter und Richterinnen heikle Verhörsituationen üben.

Wer dabei aber helfen soll, ist eine weitere KI, namens „CourtnAI“. Anders als die übrigen KI-Tools ist „CourtnAI“ ein Schulungsprogramm: Per VR-Brille können Referendare und angehende Richterinnen und Richter etwa für Prüfungen lernen oder auch das Befragen von Zeugen üben. Irskens erklärt: Das vorherige Training ist besonders für Kinderaussagen sinnvoll. Aber sogar der Umgang mit Diktiergeräten lässt sich mit „CourtnAI“ üben – auch der macht am Anfang viele Richter nervös.

Erst das Fahrrad, dann das Auto entwickeln

Das betont auch Gert-Armin Neuhäuser, Vorsitzender des Bundes niedersächsischer Verwaltungsrichter: „Rechtsprechung beruht auch auf einem emotionalen Wissen und hat sicherlich auch immer ethische und moralische Dimensionen. Das kann KI nicht leisten und das darf sie aus meiner Sicht auch nicht leisten.“ Die jetzt in Niedersachsen entwickelten KI-Funktionen sieht er aber als großen Gewinn. Der Zeitpunkt für den flächendeckenden Einsatz all dieser Programme ist noch offen. Sie sollen aber schrittweise weiterentwickelt werden. „Wir entwickeln jetzt erstmal das Fahrrad,“ sagt Richter Niclas Stock mit Blick auf „Emil“, „um am Ende das Auto zu haben, um noch schneller voranzukommen.“

Gleichzeitig entscheiden die Gerichte in Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern aber schneller.

Das sieht ein Gesetzentwurf vor. So sollen etwa Gesichter schneller erkannt werden. Der Datenschutzbeauftragte hat Bedenken.

Dort sollen die stetig wachsenden Datenmengen gebündelt werden. Auch Künstliche Intelligenz soll zum Einsatz kommen.