Deshalb hat das JUICE-Team spontan eine Extra-Aufgabe für die Jupitersonde eingeplant: Vom 2. bis 25. November 2025 wird JUICE mehrere ihrer Messinstrumente einschalten und auf 3I/ATLAS richten. Kein einfacher Job, denn JUICE und 3I/ATLAS sind in unterschiedlichen Richtungen unterwegs, der Komet ist zudem extrem schnell. Die Sonde muss daher ihre Ausrichtung flexibel anpassen, um den Kometen im Blick zu behalten. Zudem kann JUICE nicht länger als 30 Minuten pro Tag auf 3I/ATLAS schauen. Denn dabei werden einige sensible Messinstrumente der starken Sonnenstrahlung ausgesetzt.

Ausgasungen des interstellaren Besuchers im Blick

Die Raumsonde JUICE soll in den kommenden Wochen vor allem die Gase und Teilchen näher untersuchen, die nach der Sonnenpassage aus der eisigen Oberfläche des Kometen austreten. Die fast den gesamten November andauernde Messkampagne könnte wertvolle Hinweise auf die Zusammensetzung von 3I/ATLAS und vielleicht auch seine Herkunft liefern.

Unter den Messinstrumenten, mit denen JIUCE den interstellaren Kometen jetzt ins Visier nimmt, ist einer der Sensoren des Instrumentenpakets Particle Environment Package (PEP). Dieser Sensor fängt energiereiche ungeladene Atome wie etwa Wasserstoff, Helium oder Sauerstoff ein. „Die Messungen können uns verraten, welche Gase von der Oberfläche von 3I/ATLAS sublimieren und in welcher Menge“, erklärt Elias Roussos vom MPS. Allerdgins wird die Ausbeute wahrscheinlich nicht sehr hoch sein, weshalb der Sensor zwölf Tage am Stück messen wird.

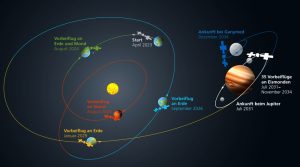

Die Flugroute der ESA-Raumsonde JUICE. © DLR

Die Flugroute der ESA-Raumsonde JUICE. © DLR

Spektrale Fingerabdrücke des Kometenwassers

Mehr Aufschluss über das Wasser des interstellaren Kometen könnte hingegen das Submillimeter Wave Instrument (SWI) der Raumsonde bringen. Dieses fängt in dem Wellenlängenbereich ein, in dem Wassermoleküle charakteristische Spektralsignaturen hinterlassen. Dank der hohen spektralen Auflösung des SWI könnten diese Messungen beispielsweise Informationen darüber liefern, ob die Wassermoleküle von der Oberfläche des interstellaren Brockens stammen oder zusätzlich von Eiskörnchen in seiner Umgebung.

„Wir hoffen, dass mit SWI die ersten hochaufgelösten Messungen von Wasser auf 3I/ATLAS gelingen“, sagt Paul Hartogh vom MPS. „Dies könnte uns unter anderem helfen, die Verteilung von oberflächennahem Wassereis zu verstehen.“ Während 3I/ATLAS aktuell etwa zwei Tonnen Wasserdampf pro Sekunde ausgast, könnte er jetzt, kurz nach seiner Sonnenpassage, ausbruchartig noch weit größere Wassermengen freisetzen. Ein solches Verhalten ist auch von Kometen des Sonnensystems bekannt.

Ob die Bemühungen erfolgreich waren, wird sich allerdings erst im Februar 2026 zeigen. Denn erst dann ist JUICE wieder nah genug an der Erde, um die umfangreichen Messdaten zu uns zu funken – eine Art verspätetes Erinnerungsfoto an eine einzigartige Begegnung.

Quelle: Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, European Space Agency (ESA)

31. Oktober 2025

– Nadja Podbregar