Nahe Vorbeiflüge und orbitale Beinahe-Kollisionen im Jahr 2024. © ESA

Nahe Vorbeiflüge und orbitale Beinahe-Kollisionen im Jahr 2024. © ESA

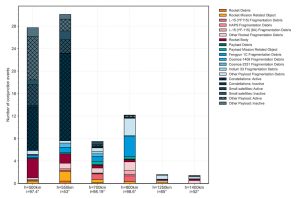

3.000 neue Trümmerteile in einem Jahr

Konkret zeigen die Daten: Zurzeit kommt es im Schnitt 10,5-mal pro Jahr zum unplanmäßigen Zerbrechen eines Objekts im Orbit. Allein im Jahr 2024 erzeugten solche Ereignisse mehr als 3.000 neue Trümmerteile – und das sind nur die mittels Überwachung erfassten. Das Problem dabei: Je mehr Schrott im Orbit umherfliegt, desto größer ist das Risiko für neue Kollisionen, die dann wiederum Kaskaden neuer Trümmerteile freisetzen.

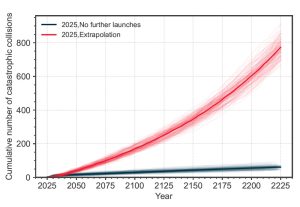

Aktuellen Hochrechnungen der ESA zufolge ist die Trümmerdichte schon jetzt so hoch, dass sich weitere Kollisionen nicht mehr verhindern lassen. „Selbst wenn wir ab jetzt keinen einzigen Raketenstart mehr durchführen würden, führen kollidierende Trümmerteile zu einem weiteren Anstieg des Weltraumschrotts“, so die Weltraumorganisation. Geht der Raumfahrttrend so weiter, könnten die Kollisionen sogar exponentiell zunehmen.

Parallel dazu treten immer mehr Satelliten, Raketenteile und anderer größerer Weltraumschrott wieder in die Erdatmosphäre ein. 2024 registrierte die ESA mehr als 1.200 solcher Wiedereintritte intakter großer Nutzlasten. Nicht immer sind diese Objekte komplett verglüht. So stürzten im März 2024 Reste eines entsorgten Batteriepakets der Raumstation ISS auf die Erde, im Mai 2025 landete der massive Kern der sowjetischen Venussonde Kosmos 482 im Meer. Zudem hinterlässt auch das Verglühen in der Atmosphäre Spuren in Form von Metallpartikeln.

Wie groß ist unser Weltraum-Schrott-Problem?© ESA

Richtlinien reichen nicht – und werden nicht von allen befolgt

Das Problem: Zwar haben sich die Weltraummächte auf eine Art Minimalkonsens gegen Weltraumschrott geeinigt. Nach diesem sollen ausgediente oder defekte Satelliten nicht länger als 25 Jahre im niedrigen Erdorbit bleiben, bevor sie in der Atmosphäre verglühen. „Aber nur 40 bis 70 Prozent der Nutzlasten, die im letzten Jahrzehnt ihr Betriebsende erreichten, folgen dieser 25-Jahres-Regel“, so die ESA. Unter den größeren, mehr als eine Tonne wiegenden Schrottobjekten sind nur 52 Prozent zurzeit auf Kurs.

„Der aktuelle Stand bei der Weltraumschrott-Entsorgung reicht nicht aus, um den erdnahen Weltraum auf lange Sicht sicher nutzbar zu machen“, konstatiert der ESA-Bericht. „Es herrscht eine zunehmende Einigkeit darüber, dass wir weltweit strengere Maßnahmen einführen müssen.“ Die ESA hat daher beschlossen, die Verweildauer ihrer ausgedienten Satelliten und Sonden auf fünf Jahre zu begrenzen. Die kumulierte Kollisionswahrscheinlichkeit bis zum Wiedereintritt soll zudem auf unter ein Tausendstel sinken.

Allerdings: Bindend ist diese Verschärfung der orbitalen Entsorgungs-Richtlinien bisher nur für ESA-Missionen. Ob sich die USA und China an diese Regeln halten werden, darf bezweifelt werden.

Vorhersage für das Kollisionsrisiko in den nächsten 200 Jahren© ESA

Vorhersage für das Kollisionsrisiko in den nächsten 200 Jahren© ESA

„Umweltindex“ für Weltraummissionen

Um den Zustand der Erdumlaufbahn und die Gefahren für die Raumfahrt deutlicher zu machen, hat die ESA einen neuen Index für Orbitmissionen entwickelt. „Dieser Index soll die Folgen unserer Raumfahrtaktivitäten konkreter fassbar machen“, erklärt Weltraumschrott-Experte Stijn Lemmens von der ESA. Auf Basis von Faktoren wie Größe, Lebenszeit, Manövrierfähigkeit, Explosionsgefahr und Zerfallsrisiko einer Mission bewertet der Index den Grad der potenziellen „Verschmutzung“ der Erdumlaufbahn.

Ähnlich wie bei irdischen Elektrogeräten kann so jede Weltraummission einer Risikostufe zugeordnet werden. Ein „A“ oder eine „1“ stehen beispielsweise für besonders nachhaltige Missionen mit geringem Weltraumschrott- und Kollisionsrisiko. Höhere Zahlen zeigen Missionen mit negativen Folgen für die Weltraum-Umwelt an.

Allerdings: Berücksichtigt man alle Satelliten und Sonden, die zurzeit in der Erdumlaufbahn kreisen, fällt die Bilanz alles andere als gut aus, wie die ESA berichtet: „Wir haben zurzeit einen orbitalen Gesundheits-Index von 4 – deutlich über der Schwelle einer nachhaltigen Raumfahrt“, berichtet die ESA. „Wir müssen daher mehr tun, um unsere Zukunft im Weltraum zu schützen.“

Quelle: European Space Agency ESA

3. November 2025

– Nadja Podbregar