Stand: 06.11.2025 09:33 Uhr

Das U-Boot U16 war 1919 vor Scharhörn gesunken – mehr als 100 Jahre später wurde es geborgen. Heute wollen Experten erste Einblicke in das Innenleben des Wracks geben, etwa durch 3D-Scans. Die Bergung hatte Kritik geerntet.

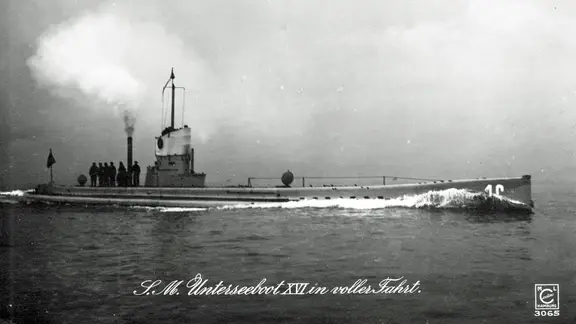

Seit 1919 lag das 1911 gebaute ehemalige kaiserliche Unterseeboot U16 vor Scharhörn nahe Cuxhaven. Dann hatte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) es im September bergen lassen – ohne Genehmigung der eigentlich zuständigen Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA). Da das Wrack bei der Bergung auch noch zerbrach, gab es einen Aufschrei aus der archäologischen Fachwelt.

U-Boot-Wrack sollte verschrottet werden

Die Verantwortlichen des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) hatten eigentlich gute Motive, als sie sich entschieden, das Wrack zu bergen. Es drohte aus ihrer Sicht zu einer Gefahr für den nahen Schifffahrtsweg in der Elbmündung zu werden. Sie wollten es nach der Bergung verschrotten lassen. Allerdings handelt es sich bei dem Wrack eben nicht nur um einen großen Haufen Metall, es handelt sich um ein vollständig erhaltenes Wrack der ehemaligen kaiserlichen Marine. Mehr als 100 Jahre alt, laut einem Marine-Historiker von der Besatzung wahrscheinlich selbst versenkt, weil die deutschen Seeleute es nach Kriegsende nicht an die Engländer übergeben wollten. Vergleichbare U-Boote gibt es eigentlich nicht an Land.

Eigentumsverhältnisse für Wracks sind klar geregelt

Derartige Wracks gehören der Bundesrepublik Deutschland und werden stellvertretend von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) betreut. Prinzipiell sei die bemüht, so wie international üblich, solche Wracks an Ort und Stelle zu belassen, wie Verantwortliche der BIMA dem NDR Niedersachsen mitteilten. Sie hätte auch zwingend in die Überlegungen des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) mit eingebunden werden müssen. Und das geschah laut BIMA nicht.

Archäologen kritisieren Vorgehen bei Bergung

Auch Archäologen kritisierten deutlich das Vorgehen des WSA. Die Bergung eines solchen Wracks hätte aus ihrer Sicht, wenn überhaupt, dringend archäologisch begleitet werden müssen, um Schäden zu vermeiden und um Funde richtig sichern zu können. Dass das nicht geschah, wurde vor allem vom Hamburger Landesarchäologen bemängelt, der für den Bereich um die Insel Scharhörn offiziell zuständig ist. Das Wrack war bei der Bergung zudem zerbrochen, wurde an die Luft geholt und war damit Oxidation und Verwesung ausgesetzt. Für die Fachwelt begann damit auch ein Wettlauf um die Zeit. Während Archäologen Druck auf die Behörden machten, bemühten sich die ersten Museen um die Überreste von U16.

Der Schulterschluss in Cuxhaven

Heute präsentieren alle Verantwortlichen zusammen erste Ergebnisse in Cuxhaven. Die Presse ist ins Museum „Windstärke 10“ eingeladen. Die Liste der Gastgeber ist lang: Verantwortliche der meisten beteiligten Behörden, Politiker, Wissenschaftler, es wirkt wie ein demonstrativer Schulterschluss nach den Wirren der vergangenen Monate.

U16: Große Teile kommen in Harzer Technikmuseum

U16 wurde mittlerweile abtransportiert, große Teile werden in Zukunft im Technikmuseum Harz in Benneckenstein zu sehen sein. Viele kleinere Teile kommen aber in andere Ausstellungen. In Cuxhaven werden heute auch Fundstücke präsentiert, neben Alltagsgegenständen unter anderem wohl auch ein Torpedorohr.

Beim ersten Versuch war das mehr als 100 Jahre alte U16 zerbrochen. An der Bergung gibt es weiterhin Kritik.

Während der Bergung brach das Boot in zwei Hälften. Beide Teile befinden sich nun im Hafen von Cuxhaven.

1919 sank das deutsche U-Boot U 16 in der Nordsee bei Scharhörn. Mehr als 100 Jahre lag es im Schlick. Dann wurde es gehoben – in zwei Teilen.