Silbrig glänzt der Würfel, der eigentlich schon länger kein Würfel mehr ist, sondern ein Quader, in der Herbstsonne. Mit dem umgebenden Edelstahlgitter wirkt das Gebäude, als trüge es ein Kettenhemd. Die Optik ist zum Teil Kunst am Bau, wirkt aber auch wie ein faradayscher Käfig, also blitzableitend, erklärt Helmut Reiser. Das ist wichtig, denn hier, im Leibniz-Rechenzentrum in Garching bei München, lagern die Daten von Hunderttausenden Menschen, läuft die Kommunikation von Mitarbeitern und Studierenden der Münchner Universitäten, werden Wettersimulationen, Erdbebenszenarien und andere wissenschaftliche Großprojekte berechnet und an der Zukunft des Computings selbst geforscht.

Im Inneren des nur über eine Brücke zugänglichen Rechenquaders dröhnt es. Helmut Reiser grinst. „Das ist unser Beast, und es klingt auch wie eines.“ Seit 2005 arbeitet der promovierte Informatiker am Leibniz-Rechenzentrum, kurz LRZ, seit 2017 ist er stellvertretender Leiter des Direktoriums. Er deutet auf eine Reihe schwarzer Serverschränke. Hinter den Lochblechen verbirgt sich einer der Großrechner des LRZ. Mithilfe dieses BEAST, kurz für „Bavarian Energy, Architecture and Software Tetbed“, testen die Forschenden am LRZ unter anderem verschiedene, teils noch unbekannte Prozessorstrukturen, innovative Hard- und Software. Das Antlitz eines Löwen prangt darauf neben der Aufschrift „Bavaria’s testbed program for future computing“.

Angebot der SZ

:Wählen Sie den Whatsapp-Kanal für Ihren Landkreis

Die Süddeutsche Zeitung bietet Whatsapp-Kanäle für alle Landkreise rund um München an. Das Angebot ist kostenlos. So abonnieren Sie die Kanäle.

Um die Zukunft des Computings geht es im LRZ an vielen Orten. Das Rechenzentrum stellt nicht nur die virtuelle Infrastruktur für zentrale wissenschaftliche Einrichtungen in München und ganz Bayern bereit. Hier wird auch die Frage mitverhandelt, wie die Computer der nächsten und übernächsten Generation funktionieren werden. Das LRZ ist eines der leistungsfähigsten Rechenzentren in Europa. Es wurde 2022 als europäisches Zentrum für den neuen Bereich Quantencomputing ausgewählt und spannt mit den Standorten Jülich und Stuttgart das deutschlandweite Netzwerk Gauss Centre for Supercomputing. An einem dieser drei Standorte, so die Zielsetzung, soll stets ein Supercomputer im Einsatz sein, der zu den Top Ten der Welt zählt.

Der aktuelle Supercomputer in Garching heißt SuperMUC-NG. Er rangiert derzeit etwa auf dem 80. Platz unter den schnellsten Superrechnern weltweit. Einst war er der fünftschnellste, doch die Entwicklung in diesem Bereich ist rasant. Entsprechend knapp ist die Haltezeit der Geräte. Ein Supercomputer arbeitet im LRZ in Garching nur etwa sechs Jahre lang, dann folgt der nächste schnellere, stärkere. Der nächste Schritt für das LRZ ist längst beschlossen, er trägt den Namen „Blue Lion“. Blau wie Bayern, stark wie ein Löwe. Reiser und seine Kolleginnen und Kollegen erwarten den neuen Supercomputer, der SuperMUC-NG ablösen soll, Ende 2026; Anfang 2027 soll er in Betrieb gehen. Kostenpunkt: 250 Millionen Euro inklusive der Betriebskosten bis 2032.

Die Server produzieren Wärme und müssen ständig mit Wasser oder Luft gekühlt werden. (Foto: Robert Haas)

Die Server produzieren Wärme und müssen ständig mit Wasser oder Luft gekühlt werden. (Foto: Robert Haas)

Blue Lion soll mit der etwa 30-fachen Rechenleistung seines Vorgängers in kürzester Zeit komplexe Berechnungen unter anderem für die Astrophysik, Quantenphysik oder Strömungsmechanik, aber auch für Natur-, Lebens- und Kulturwissenschaften möglich machen. Einen Standort für den neuen Superrechner haben die LRZ-Mitarbeiter schon vorbereitet. Im dritten Stock des Rechenquaders werden die etwa 30 Serverschränke stehen, direkt neben jenen von SuperMUC-NG.

Mit einem Standort für die vergleichsweise schmalen Server ist es freilich nicht getan. „Ein Supercomputer ist gewissermaßen wie eine bessere Heizung“, sagt Reiser. „Sie stecken Strom rein und kriegen Wärme und – hoffentlich! – wissenschaftliche Erkenntnis raus.“ Das ist spürbar: Ein kurzer Lauf durch einen der Servergänge von SuperMUC-NG gleicht von der Temperatur her einem Gang durch die Sauna. Doch laufen die Prozessoren heiß, brennen sie durch. Ein wesentliches Element im Rechenzentrum ist daher die Kühlung der Rechner. Die klassische Methode ist die Luftkühlung: Die heiße Luft wird abgesaugt und abgeleitet, kühle Luft zugeführt. Doch diese Technik ist nicht nur sehr laut, sondern auch wenig effizient. Das LRZ setzt daher zunehmend auf Wasserkühlung. „Blue Lion“ soll ganz mit bis zu 40 Grad Celsius warmem Wasser gekühlt werden. Die entstehende Abwärme wird direkt genutzt, um die Büros des LRZ im Nebengebäude zu heizen beziehungsweise zu klimatisieren. Auch eine Versorgung des benachbarten Forschungscampus der TU München ist im Gespräch.

Die Stromversorgung ist eine der größten Herausforderungen. Die Rechner werden immer kleiner und effektiver, verbrauchen aber immer mehr Energie. (Foto: Robert Haas)

Die Stromversorgung ist eine der größten Herausforderungen. Die Rechner werden immer kleiner und effektiver, verbrauchen aber immer mehr Energie. (Foto: Robert Haas)

„Es ist eines unserer zentralen Forschungsanliegen am LRZ, Strategien zur Steigerung der Energieeffizienz in Rechenzentren zu entwickeln“, sagt Reiser. Also möglichst wenig Energie darauf verwenden zu müssen, die eigentliche IT am Laufen zu halten. Die zweite große Herausforderung dabei ist die Stromversorgung selbst. Die Rechner werden zwar kleiner, immer leistungsstärker und schneller, aber mit der technischen Entwicklung steigt auch der Energiebedarf, und das rapide. Etwa sieben bis acht Megawatt Strom wird allein Blue Lion benötigen. Für alle Rechenleistungen wird das LRZ in Garching nach dem Einbau des neuen Supercomputers einen Verbrauch von bis zu 15 Megawatt haben, so die Schätzung.

Und die Tendenz zeigt deutlich nach oben. Potenzielle Nachfolger von Blue Lion werden noch mehr Energie benötigen, zusätzlich wird das LRZ mehrere Projekte zum Thema Künstliche Intelligenz in Bayern beherbergen. Reiser geht perspektivisch von 20 bis 30 Megawatt aus, die das LRZ mittelfristig an Strom benötigt. Dafür aber reicht die heutige Ausstattung nicht mehr aus. „Mit unserer derzeitigen Infrastruktur sind wir auf Kante genäht“, sagt Reiser.

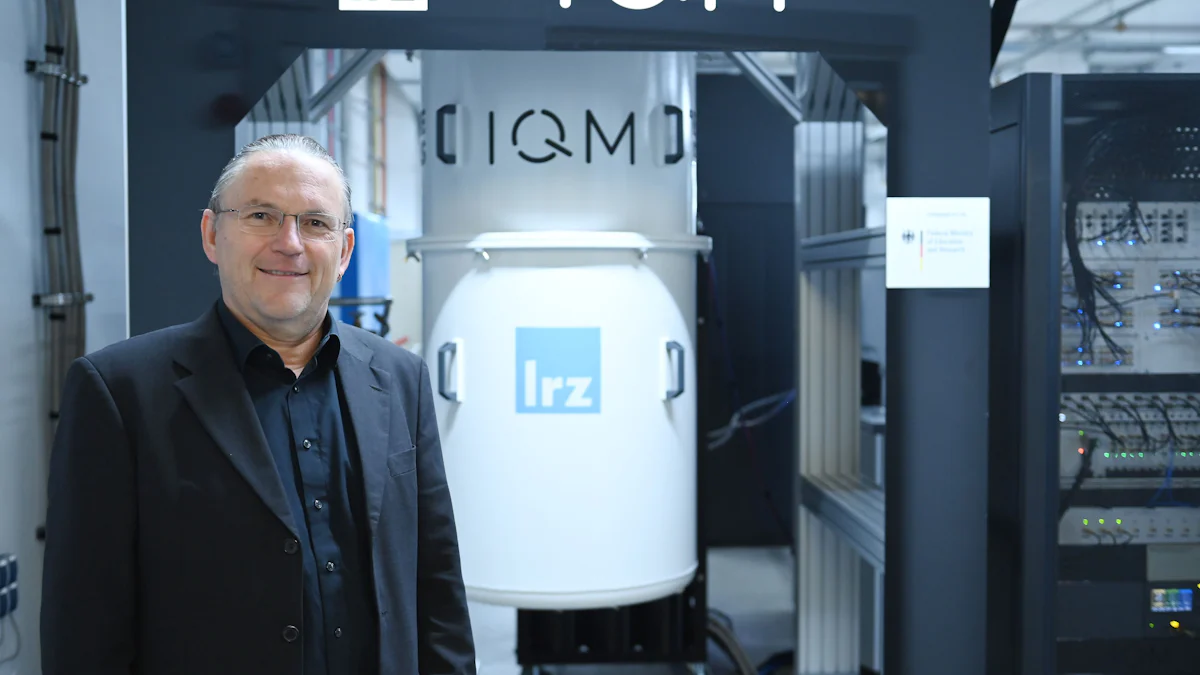

Die Bauarbeiten für den Anbau haben schon begonnen

Der Quader des Rechenzentrums soll deswegen bis 2032 um einen zusätzlichen Anbau erweitert werden – einen „Rucksack“, wie Reiser es nennt. Mehr als eine halbe Milliarde Euro hat der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags jüngst dafür freigegeben. In dem Anbau sollen Kühlsysteme und Stromversorgung, die gesamte technische Infrastruktur für kommende Supercomputer untergebracht werden. Außerdem wird ein neuer Raum für Quantenrechner geschaffen, eines der weiteren spannenden Forschungsgebiete der Zukunft des Computing. Ein solcher Quantencomputer ist im LRZ schon seit 2024 in Benutzung. Der Prototyp gilt als echte Technologie-Innovation, Wissenschaft und Industrie setzen große Hoffnungen in die neue Technik.

Im Zuge der Bauarbeiten für den neuen Anbau wird die Leistungsfähigkeit im bestehenden Rechnerquader erhöht. Damit genug Strom für all die künftigen Projekte zur Verfügung steht, entsteht zusätzlich ein neues Umspannwerk im Süden des Forschungscampus. Der erste Spatenstich für das gut 27 Millionen Euro teure Projekt wurde Anfang Oktober 2025 gesetzt. 2028 soll das Werk seinen Betrieb aufnehmen und 50 Megavoltampere als redundante, sichere Stromversorgung für das LRZ bereitstellen.

Das Leibniz-Rechenzentrum in Garching von außen. Im Vordergrund die Bürogebäude, im Hintergrund der Rechnerwürfel. (Foto: Robert Haas)

Das Leibniz-Rechenzentrum in Garching von außen. Im Vordergrund die Bürogebäude, im Hintergrund der Rechnerwürfel. (Foto: Robert Haas)

Mit solch großen Investitionen an Geld und Energie sei auch eine Verantwortung verbunden, sagt Reiser. Die nimmt das LRZ ernst. Reiser verweist auf die steten Bemühungen zur Energieeffizienz. „Wir waren hier in Garching die Ersten, die eine Hochtemperatur-Wasserkühlung für Höchstleistungsrechner entwickelt haben“, führt er auf. Nun streben die Betreiber danach, den Anteil an Wasserkühlung immer weiter auszubauen. Das Rechenzentrum ist zudem mit Tausenden Sensoren ausgestattet, um Verbrauche zu messen. Ende 2025 möchte sich das LRZ nach den Kriterien des europäischen Umweltmanagementsystems EMAS zertifizieren lassen. Reiser ist guter Dinge, dass das gelingen wird. Hausinterne Messungen bescheinigen dem LRZ einen Energieeffizienz-Wert, der deutlich unter dem anderer vergleichbarer Rechenzentren liegt.

Auch der „Rucksack“, der planmäßig von 2032 an den Rechenquader in Garching ergänzen wird und so die Voraussetzung schafft für die nächsten Entwicklungsschritte in seinem Inneren, soll eine nachhaltige Investition sein. „Der neue Anbau ist kein Gebäude für einen Rechner“, sagt Reiser. „Das ist ein Gebäude für ganze Rechnergenerationen.“

Am Mittwoch, 12. November, können Interessierte im Rahmen der Veranstaltungsreihe „MQV-Einblicke – 100 Jahre Quantenwissenschaften und woran wir heute forschen“ bei einer Führung durch das LRZ mehr über Quantencomputer, Supercomputer und deren Verbindung erfahren. Anmeldung über www.munich-quantum-valley.de. Die nächste Gelegenheit besteht beim Open Lab Day des Zentrums für Virtuelle Realität und Visualisierung am Mittwoch, 10. Dezember (Anmeldung über www.lrz.de/aktuelles/events/open-lab-day-2025-linked-dimensions).