145 Milliardäre zählt Frankreich heute, 16 waren es vor dreissig Jahren. Sie leben diskret, doch ihr Vermögen weckt Begehrlichkeiten in der Politik, die gelähmt ist durch die enorme Staatsverschuldung.

Christine Longin, Paris11.11.2025, 05.30 Uhr Die Vitrine der Reichen: Privatjachten werden im Herkuleshafen in Monaco vorgeführt.

Die Vitrine der Reichen: Privatjachten werden im Herkuleshafen in Monaco vorgeführt.

Sebastien Nogier / EPA

Ein Mann fährt mit seinem Motorroller die Kiesauffahrt zu einem herrschaftlichen Gebäude hoch. Vor dem Eingang wirft er einem Butler lässig den Schlüssel zu: «Denken Sie daran, vollzutanken.» Die Szene stammt aus dem Film «Die reichste Frau der Welt», der derzeit in den französischen Kinos läuft. Die Komödie basiert auf einer wahren Begebenheit: Die Figur auf dem Roller ist inspiriert von einem Fotografen, der sich das Vertrauen von Liliane Bettencourt, der Erbin des Kosmetikunternehmens L’Oréal, erschlichen hatte.

Optimieren Sie Ihre Browsereinstellungen

NZZ.ch benötigt JavaScript für wichtige Funktionen. Ihr Browser oder Adblocker verhindert dies momentan.

Bitte passen Sie die Einstellungen an.

Die Geschichte Bettencourts ist die Vorlage für den Film. Sie war reich, aber einsam, und verteilte ihre Gunst ähnlich grosszügig wie früher am Königshof: Dem Fotografen machte sie Geschenke über 1 Milliarde Euro. Bettencourts Leben sei «monarchisch» gewesen, sagt der Schauspieler Laurent Lafitte, der den Fotografen spielt, in einem Interview. Und das im Land der Revolution, wo die Adligen einst schnell ihren Kopf verloren hatten!

Liliane Bettencourt und ihr Ehemann André (rechts), der mehrere Regierungsposten während der Präsidentschaften von Charles de Gaulle und Georges Pompidou bekleidete.

Liliane Bettencourt und ihr Ehemann André (rechts), der mehrere Regierungsposten während der Präsidentschaften von Charles de Gaulle und Georges Pompidou bekleidete.

James Andanson / Sygma / Getty

Die Leinwandintrigen um die 2017 verstorbene Milliardärin amüsieren die Französinnen und Franzosen. Sie mokieren sich über den Geldadel, dessen Lebensrealität so meilenweit entfernt ist von ihrer eigenen. Das Vermögen der Familie Hermès, der reichsten des Landes, beläuft sich auf 163 Milliarden Euro. Bernard Arnault, Chef des Luxuskonzerns LVMH, folgt im Ranking des Magazins «Challenges» mit 117 Milliarden Euro. Liliane Bettencourts einzige Tochter Françoise liegt hinter den Chanel-Erben Wertheimer auf Platz vier.

Frankreich sei ein «Hotspot für Milliardäre», schreibt das Magazin «Forbes». Das Vermögen der Superreichen wuchs in den vergangenen Jahrzehnten enorm an. 1996 zählte das Land 16 Milliardäre – heute sind es 145. Ihr Vermögen entspricht fast der Hälfte des Bruttoinlandprodukts. 1996 waren es nur 6 Prozent. Aber wie ist das nur möglich in einem Land mit einer der höchsten Steuerquoten der Welt?

Ihren Geldsegen verdanken zumindest die ersten vier der Rangliste der florierenden Luxusindustrie. «Den riesigen Vermögen konnte weder die Finanzkrise 2008 noch der wirtschaftliche Einbruch im Zuge der Covid-19-Pandemie etwas anhaben», schreibt die Beobachtungsstelle für Ungleichheit, eine von Staat oder Unternehmen unabhängige Organisation.

Und noch eine Besonderheit gibt es: Wie Liliane Bettencourt haben viele Superreiche ihr Geld bereits in die Wiege gelegt bekommen. Beim Luxuswarenhersteller Hermès führt die sechste Generation das Unternehmen. Und im Aufsichtsrat des Flugzeugbauers Dassault, dessen Familie über das fünftgrösste Vermögen Frankreichs verfügt, sitzen inzwischen die Urenkel des Firmengründers Marcel Dassault.

Von einer «Gesellschaft der Erben» spricht der Wirtschaftswissenschafter Nicolas Frémeaux. In den 1970er Jahren habe das Ersparte zwei Drittel des Vermögens ausgemacht und das Erbe ein Drittel. Nun sei es genau umgekehrt. 60 der 100 reichsten Französinnen und Franzosen haben ihr Vermögen ererbt. Unter den Top Ten sind es 9 von 10. Ausgerechnet im Land der französischen Revolution ist also eine neue Gelddynastie entstanden.

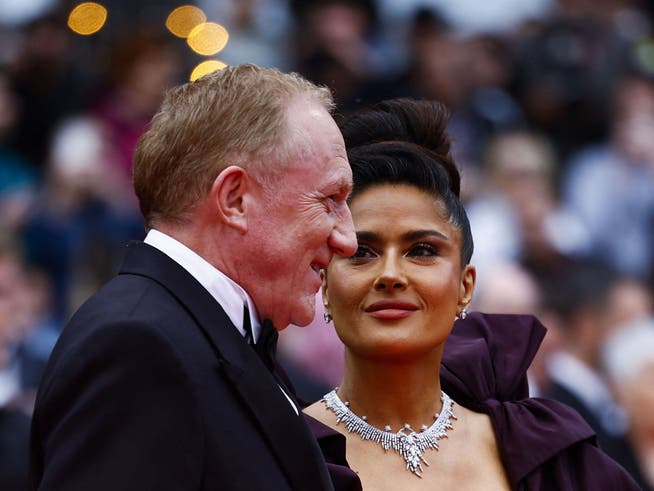

François-Henri Pinault führt den Luxuskonzern Kering seines Vaters. Zum Konzern gehört auch die Marke Gucci. Pinault ist mit der Schauspielerin Salma Hayek verheiratet.

François-Henri Pinault führt den Luxuskonzern Kering seines Vaters. Zum Konzern gehört auch die Marke Gucci. Pinault ist mit der Schauspielerin Salma Hayek verheiratet.

Sarah Meyssonnier / Reuters

Diese lebt diskret und füllt die Fotoseiten der Klatschpresse im Allgemeinen nur, wenn es über Mode-, Kunst- und Hochzeitsanlässe zu berichten gibt – oder eben über eine ungewöhnliche Freundschaft wie jene des Promi-Fotografen Banier mit Liliane Bettencourt.

Milliardäre werden in Frankreich nicht bewundert wie in den USA, sie erregen eher Misstrauen. Die Schere zwischen Arm und Reich geht zudem immer weiter auseinander. Fast 10 Millionen Menschen lebten in Frankreich 2023 unterhalb der Armutsgrenze. Und auch die Mittelschicht hat mit den steigenden Lebenshaltungskosten zu kämpfen. Die soziale Ungleichheit, die schon die Gelbwesten 2018 auf die Strasse trieb, ist ein Dauerthema. «Taxez les riches» (besteuert die Reichen) lautete der Slogan bei den jüngsten Demonstrationen gegen die Sparpolitik der Regierung.

Und tatsächlich: Das Steuersystem behandelt Reiche milder als Durchschnittsverdiener. Eine Studie des Institut des politiques publiques ergab, dass Steuern und Sozialabgaben bei durchschnittlichen Bürgerinnen und Bürgern rund 50 Prozent ihres Einkommens ausmachen. Bei den Milliardären sind es dagegen nur 27 Prozent. Geschickt platzieren sie ihr Geld in Familienholdings oder nutzen Steuernischen, um möglichst wenig an den Fiskus zu zahlen.

Der Wirtschaftswissenschafter Gabriel Zucman will das ändern. «Die Milliardäre können nicht aus der Gesellschaft aussteigen: Sie müssen sich an der nationalen Solidarität beteiligen», fordert er in seinem neuen Buch «Les milliardaires ne paient pas d’impôt et nous allons y mettre fin» (etwa: Die Milliardäre zahlen keine Steuern, und wir werden damit Schluss machen).

Der 38-Jährige schlägt vor, Vermögen ab 100 Millionen Euro mit 2 Prozent pro Jahr zu besteuern. Auch die Betriebsvermögen, die bisher ausgeklammert wurden, sollen unter seine Steuer fallen. Betroffen wären 1800 Haushalte. Es handle sich nicht darum, die Superreichen extra zur Kasse zu bitten, so wiederholt er in zahlreichen Interviews. «Sie sollen nur nicht weniger zahlen als die anderen.» Ihm gehe es um steuerliche Gleichheit, im Land der «Égalité» ein wichtiges Argument. 86 Prozent der Bevölkerung unterstützen seine Steuer.

Seit Wochen diskutiert Frankreich schon die «taxe Zucman». Die Sozialisten wollten sie unbedingt einführen, um die leere Staatskasse zu füllen. Denn Frankreich weist mit 3,3 Billionen Euro die höchste Staatsverschuldung in der Eurozone auf. 20 Milliarden Euro soll seine Steuer pro Jahr bringen, rechnete Zucman vor.

Bernard Arnault (Mitte), Chef des Luxuskonzerns LVMH, und seine Frau Hélène Mercier sprechen mit Roger Federer an einer Modeschau in Paris. Arnaults jüngster Sohn Jean ist im Hintergrund (links).

Bernard Arnault (Mitte), Chef des Luxuskonzerns LVMH, und seine Frau Hélène Mercier sprechen mit Roger Federer an einer Modeschau in Paris. Arnaults jüngster Sohn Jean ist im Hintergrund (links).

Cyril Marcilhacy / Bloomberg / Getty

Doch die Nationalversammlung lehnte die von ihm geforderte Massnahme Ende Oktober ab. Aus Angst vor Kapitalflucht und Standortnachteilen stimmten das Präsidentenlager, Konservative und das rechtspopulistische Rassemblement national dagegen. Sehr zur Erleichterung von Milliardären wie Bernard Arnault, der Zucman in einem Zeitungsinterview einen «Aktivisten der extremen Linken» gescholten hatte. Sein Projekt sei «tödlich» für die französische Wirtschaft. Auch der Regierungschef Sébastien Lecornu hatte versichert, dass die Zucman-Steuer mit ihm nicht zu machen sei. Er wolle nicht die Kuh töten, die die Milch gebe.

Lecornu setzt damit die Politik seines Mentors Emmanuel Macron fort. Wie die meisten Präsidenten pflegt Macron eine enge Beziehung zur Geldelite des Landes. Seit seine Frau Brigitte in einem Pariser Privatgymnasium zwei Söhne Arnaults unterrichtete, sind die Macrons mit der Familie gut bekannt. Die First Lady trägt fast ausschliesslich die Kreationen von Louis Vuitton und lässt kaum eine Modeschau aus.

Wie andere Superreiche besitzt auch Arnault mehrere Medien, über die er Einfluss auf die Politik nehmen kann. Die Wirtschaftszeitung «Les Échos» und die Tageszeitung «Le Parisien» gehören zu seinem Konzern. Kaum jemand will es sich deshalb mit dem Milliardär verscherzen.

Nun ist die Zucman-Steuer erst einmal vom Tisch. Doch die kolossale Staatsverschuldung bleibt – und damit auch die Frage, wer sie bezahlen soll. Zucman ist sich sicher: Langfristig werden die Superreichen stärker zur Kasse gebeten.

Ein Artikel aus der «NZZ am Sonntag»