DruckenTeilen

Die Videoinstallation „Iris“, für die I-Chieh Tsai den 45. Bremer Förderpreis für Bildende Kunst erhalten hat, vermittelt und analysiert Live-Streams der sogenannten Einsamkeitsökonomie. © Thomas Kuzaj

Die Videoinstallation „Iris“, für die I-Chieh Tsai den 45. Bremer Förderpreis für Bildende Kunst erhalten hat, vermittelt und analysiert Live-Streams der sogenannten Einsamkeitsökonomie. © Thomas Kuzaj

In der Städtischen Galerie Bremen sind die Arbeiten von I-Chie Tsai und Norman Sandler zu sehen. Dabei geht es um Themen wie Einsamkeit, gesellschaftliche (Macht)Strukturen und Sinnfragen.

Schimmern, das hat etwas Feines, leicht Durchscheinendes. Eine zarte Andeutung, eine nicht gleich ersichtliche Referenz. Andersherum gedacht: Da ist etwas Robustes, Festes, das trotz allen Bemühens, es zu überdecken, durchschimmert. Je nachdem, worauf der Fokus liegt, tritt die Faszination des Ästhetisch-Leichten oder aber die Wucht des Manifesten in den Vordergrund. Ebenso entwickelt „Schimmer“, die aktuelle Förderpreis-Schau in der Städtischen Galerie Bremen, diverse Ebenen der Betrachtung.

In der Doppelausstellung kombiniert Kurator Ingmar Lähnemann die Arbeiten von I-Chieh Tsai und Norman Sandler. Beide haben den Bremer Förderpreis für Bildende Kunst erhalten, Sandler 2020, Tsai im Jahr darauf. Traditionell ist damit eine Schau in der Städtischen Galerie verbunden, gern mit einigem zeitlichen Abstand, um die weitere künstlerische Entwicklung der Geförderten abzubilden, erläutert Lähnemann.

I-Chieh Tsai thematisiert die Perspektive von Frauen, die in Live-Streams Nähe und Intimität suggerieren. © Thomas Kuzaj

I-Chieh Tsai thematisiert die Perspektive von Frauen, die in Live-Streams Nähe und Intimität suggerieren. © Thomas Kuzaj

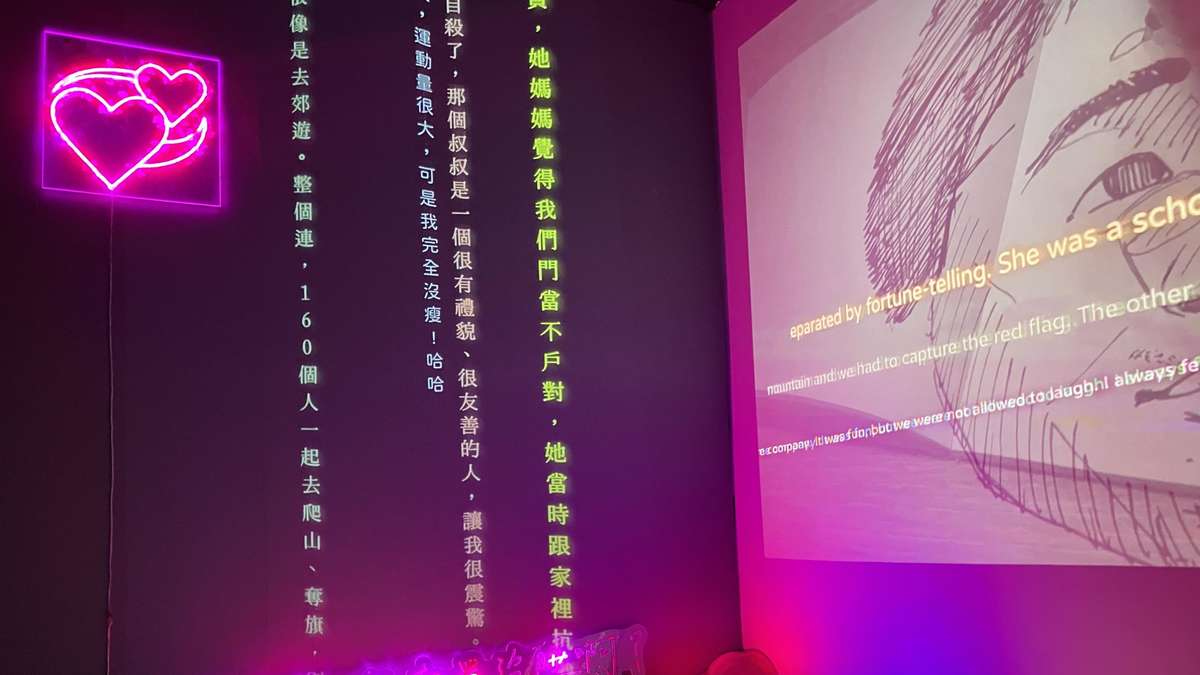

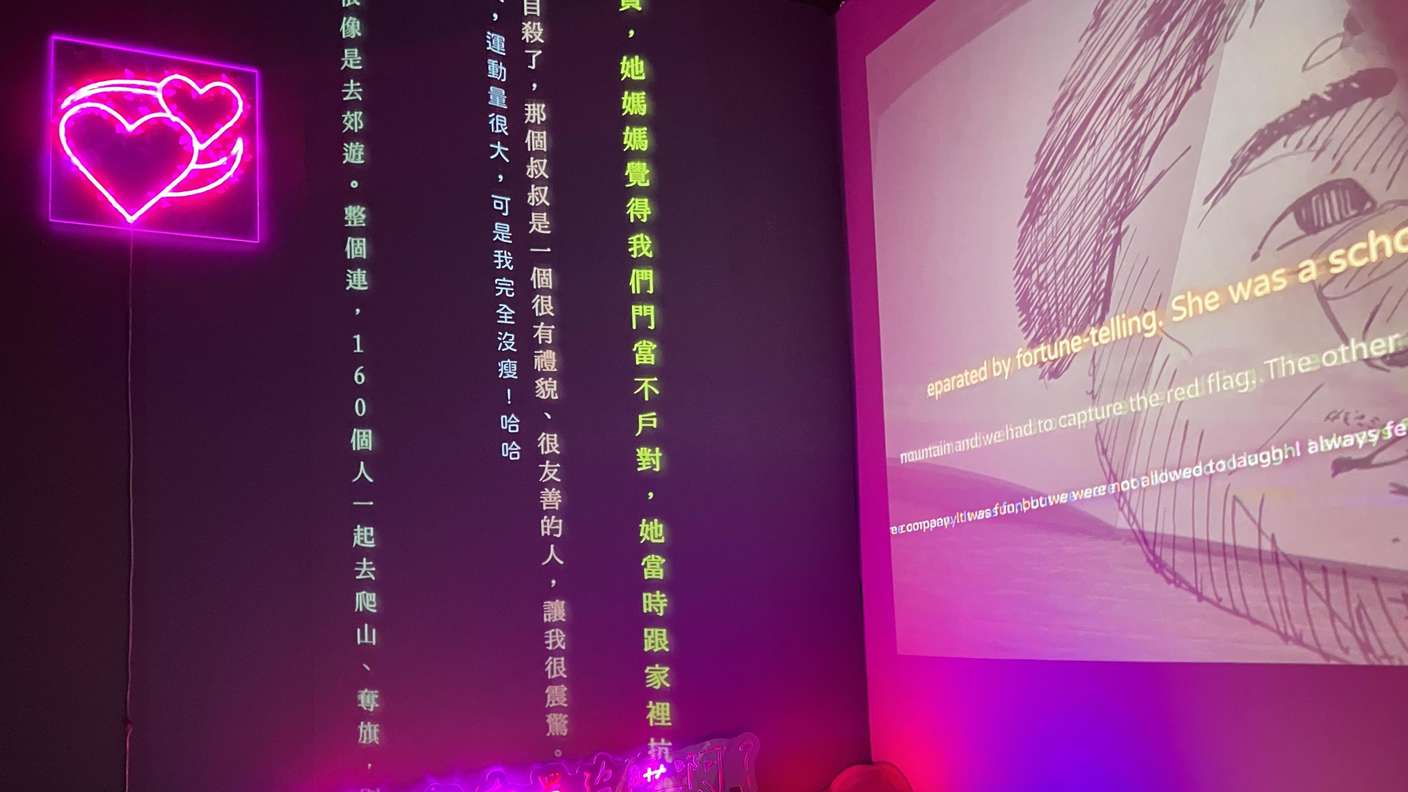

Bei Tsai ist diese Entwicklung offensichtlich, weil ihre Arbeiten direkt an die damals prämierte Videoinstallation anknüpfen. Die Künstlerin, 1991 geboren, beschäftigt sich mit Einsamkeit, speziell in asiatischen Ländern während der Corona-Pandemie. Daraus ist eine Einsamkeitsökonomie entstanden, in der vornehmlich Männer dafür bezahlen, im Internet mit Frauen zu sprechen und zu chatten. In diesen Kontakten entstehen parasoziale Beziehungen, also Beziehungen, die den Kunden eine große Nähe bis hin zur Intimität suggerieren, aber eben nicht real sind. Sexuell konnotierte Anspielungen sind dabei ein wesentlicher Bestandteil. Unter dem schimmernden Schein des intimen Austauschs und der vermeintlich emotionalen Nähe geht es um Geld, patriarchale und kapitalistische Machtbeziehungen.

Grenzen der Scham überschreiten

Hauptfigur dieses Geschehens ist in Tsais Werk die Streamerin Iris. In einer Vitrine präsentiert die Künstlerin allerdings gleich zu Beginn der Schau die Zeugnisse einer Enttarnung: Ein User hat die Identität von Iris als Tsai aufgedeckt und sie per Mail kontaktiert. Er wählt zwar einen wohlwollenden Ton, dennoch wirkt sein Handeln übergriffig. Ihre Antwort, bis heute im Entwurfsstadium, hat Tsai daneben ausgestellt – sie ist Teil ihrer Reflektion darüber, wie aus einer aus der Not gewählten Verdienstmöglichkeit während der Pandemie eine künstlerische Arbeit über Geschlechterrollen, Einsamkeitsökonomie und Machtfragen wurde.

Diese Tätigkeit zum Werk zu machen und dabei Grenzen von Scham und Intimität zu überschreiten, ist eine kraftvolle Wiederaneignung. Zugleich bleibt beim Lesen der Chats, beim Betrachten der Bilder, beim Zuhören der Streams – „Join me for a shower“, also: Begleite mich beim Duschen – der Eindruck einer (zu) intimen Erfahrung, wie sie wohl selten in einem Museum zu machen ist.

Für die Wandinstallation „backup“, die aus 60 aufgezogenen Leinwänden besteht, hat Norman Sandler sein eigenes digitales Bildarchiv in eine analoge Form überführt. © Thomas Kuzaj

Für die Wandinstallation „backup“, die aus 60 aufgezogenen Leinwänden besteht, hat Norman Sandler sein eigenes digitales Bildarchiv in eine analoge Form überführt. © Thomas Kuzaj

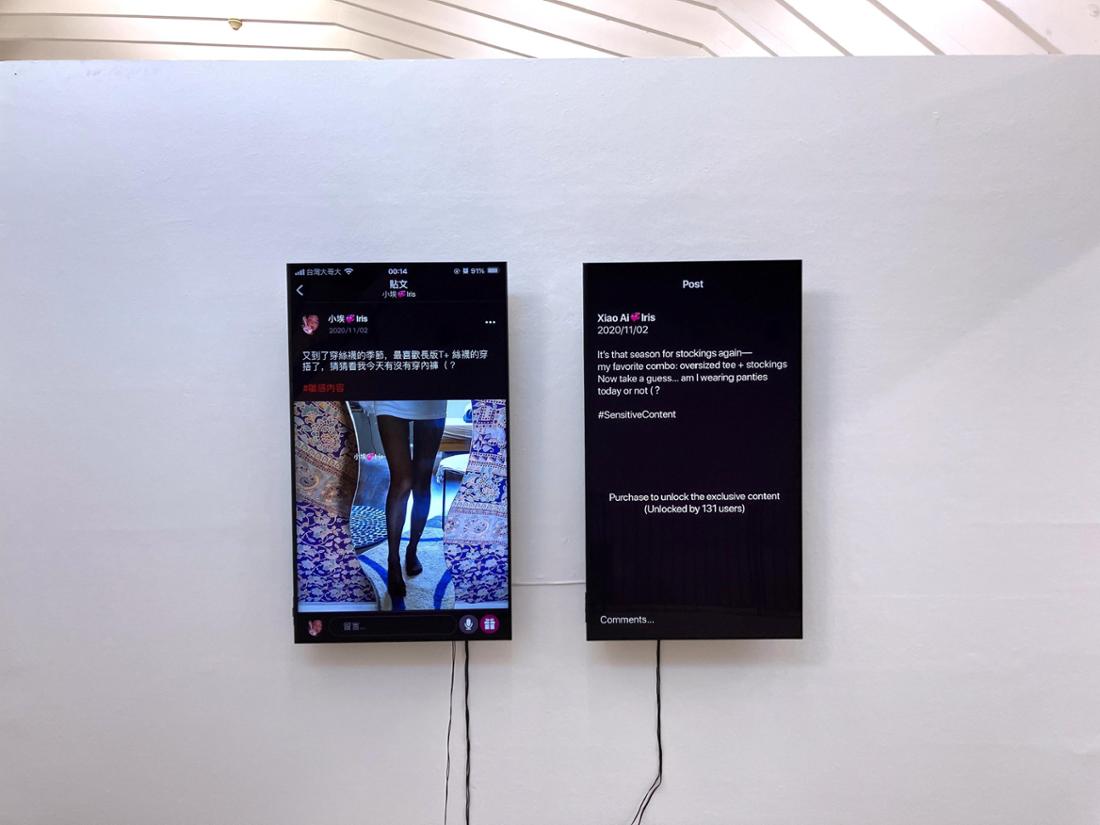

Sandler verhandelt die Beziehung von Schimmer und Grund mit Bezug auf Fragen nach Sinn und System. Bekannt ist der 1981 geborene Künstler vor allem für seine täuschend echten Detailzeichnungen, etwa von Bons oder Kontoauszügen. In der Ausstellung sind jedoch großformatige Werke zu sehen, etwa die Abstraktion eines Hartz-IV-Hauptantrags. Über zwei Wände erstreckt sich das sechsseitige Formular meterhoch, abgebildet sind allerdings nur dessen grafische Elemente: Linien, Kästchen, Pfeile. Die Suche nach Orientierung und einer höheren Ordnung, die Überwältigung durch die Größe des Kunstwerks und die bürokratische Macht des Antrags – all dies hat Sandler in konstruktivistischer Manier zum Werk gemacht.

Tatsächlich einen gewissen Schimmer, wenn auch verbunden mit einer tintenbasierten Schmierigkeit, trägt „backup“, gedruckt auf fünf mal zwölf rechteckigen Leinwänden. Basis der flächigen Motive, die sämtlich aus einzelnen Linien bestehen, sind Bilddateien der vergangenen 15 Jahre. Sandler hat dieses Archiv in eine andere, abstraktere Form überführt und die Dateien als solche gelöscht. Was aus Daten entsteht, wer Verfügung über Daten hat, und wie sie sich immer neu zusammensetzen lassen – bewusst hat der Künstler keine feste Anordnung der Leinwände gewählt, sondern behält sich eine immer wieder neue Hängung vor – das sind die Fragen, die unter den Oberflächen verdeckt sind.

In der Kombination verweisen die Arbeiten von Tsai und Sandler auf viele als problematisch erlebte gesellschaftliche Ordnungen und Zustände, verdeutlichen die bisweilen machtlose Suche des Einzelnen nach Orientierung. Und über all dem: ein Schimmer.

Besuch: „Schimmer“ eröffnet am Samstag, 22. November, 19 Uhr, und läuft noch bis zum 25. Januar in der Städtischen Galerie Bremen.