„Hallo! Ich bin Calle Fuhr und ich erzähle Geschichten“, begrüßt Calle Fuhr auf seiner Homepage. „Das mache ich vor allem auf Bühnen – mal als Speaker, mal als Regisseur, mal als Autor und manchmal mache ich das alles auf einmal.“ Bei der neuen Produktion des Schauspiels Köln, die wie Tolstoi epischer Wälzer „Krieg und Frieden“ heißt, macht er alles auf einmal.

Das Theater will in Zukunft vermehrt auf ein Bündnis aus Theater und Journalismus setzen und damit auf die Zusammenarbeit mit dem Recherche- und Faktencheck-Netzwerk Correctiv. Dieser Abend will ein „Bühnenessay über Russland, die Ukraine und die Wehrpflicht“ sein. Fuhrs Plan dafür ist geradezu tollkühn: Es geht ihm in Zusammenarbeit mit Correctiv um nicht weniger als die Fragen: „Wie bedrohlich ist Putin wirklich? Wie abhängig sind wir von ihm? Ich wollte weg von einer Meinung hin zu einer Ahnung.“

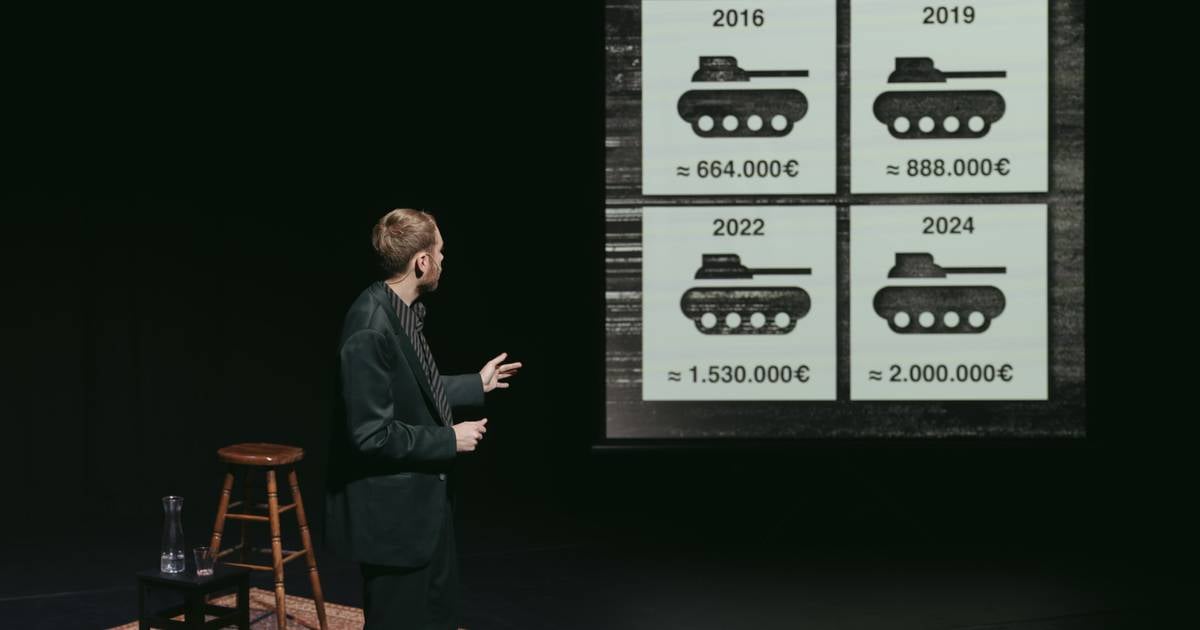

Sein 100-minütiger Monolog beginnt in den 1980er-Jahren, als Wladimir Putin in der KGB-Residentur in Dresden tätig war, erzählt von seinem Studium an der Bergbau-Hochschule Sankt Petersburg, seinem Aufstieg zum Ministerpräsidenten unter Jelzin und der Präsidentenwerdung im Jahr 2000. Es geht um die Tschetschenienkriege, den Überfall auf Georgien, um viele durch Schmutzkampagnen, Vergiftung oder Morde ausgeschaltete Kritiker, um den Einsatz von Rohstofflieferungen zur Erlangung von politischer Macht. Der Vortrag ist kaum szenisch, wird nur durch wenige Bilder und Grafiken auf zwei Leinwänden ergänzt.

Irgendwann fragt man sich in diesem Dauerfeuerwerk aus Informationen, ob Fakten in dieser Sache überhaupt wirklich weiterhelfen – und ob es nicht andere historische Fakten gibt, mit denen sich stimmig aus der Gegenperspektive erzählen ließe. Calle Fuhr rahmt seine Erzählung, die Putin als den skrupellosen, autokratischen Herrscher darstellt, der er sicherlich ist, in seine persönliche Geschichte. Der 31-Jährige, der aus bürgerlichen Verhältnissen in Düsseldorf stammt, sagt: „Meine friedensbewegte Jugend würde mich jetzt eigentlich dazu bringen, wieder ein Peace-Banner zu hissen. Aber wenn ich mir das alles anschaue, dann verstehe ich, dass politische Entscheidungsträger beschließen, wieder hochzurüsten.“

Sein Vortrag kann also dazu dienen, friedensbewegte Menschen auf den aktuellen Kurs der „Wehrfähigkeit“ zu bringen. Kritisch sieht er bloß die monopolistische Stellung des Düsseldorfer Rüstungskonzerns Rheinmetall, der der Regierung ohne Transparenz-Regeln immer höhere Preise diktieren könne, und dass nicht auch auf den Feldern der Cybersicherheit und Energiewende mehr getan werde. Calle Fuhr erzählt mit seinem Abend kaum etwas darüber, dass natürlich auch andere Mächte wie die USA mit Rohstoffen und Energieabhängigkeiten (Geo-)Politik machen. Er erwähnt mit keinem Wort die Sprengung der Pipeline Nord Stream 2 durch vielleicht ukrainische Akteure. Eine kritische Sicht auf geopolitische Entscheidungen der Nato kommt nur in einem Partygespräch vor, über das er sich selbst lustig macht.

Um ein Beispiel zu nennen, sei erwähnt, dass Calle Fuhr das Narrativ des „hybriden Kriegs“ Russlands gegen Deutschland verwendet – und als Beweise dafür unter anderem Drohnensichtungen über deutschen Flughäfen anführt. Keins dieser Ereignisse konnte jedoch eindeutig auf Russland zurückgeführt werden. Die einzige identifizierte Drohne gehörte einem Hobby-Piloten – von denen es mittlerweile etliche im Land gibt.

Doch trotz des Dauerfeuerwerks aus Fakten wirkt alles am Ende zu einfach gestrickt. Weil es eben keine epische Erzählung wie „Krieg und Frieden“ ist, die Zwischentönen Raum gibt und etwa berücksichtigt, dass es bei kriegerischen Auseinandersetzungen auch um Gefühle, um oft jahrhundertealte Legenden, Ressentiments und Ängste, mehr um Glauben als um Wissen geht – und dass man vielleicht viel weiter zurückgehen muss als in die 1980er-Jahre, um nach Gründen für einen Konflikt zu forschen.