Dieser Artikel ist in der Zeile 8 erschienen. Autor: Gerd Gottwald

Weiter aus den Aufzeichnungen von Herbert Mehner

Eine Anwohnerin aus der Elsasser Straße hat der ZEILE freundlicherweise die Lebenserinnerungen ihres Onkels Herbert Mehner überlassen, der einen Großteil seines Lebens in der Johannstadt verbrachte. Geboren 1912, berichtet er auf über 50 Seiten aus seinem Leben bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. In Fortsetzung der in ZEILE 6 begonnenen Reihe folgt hier nun der zweite Teil der Lebenserinnerungen von Herbert Mehner.

Wohnsituation um 1918

Herbert Mehners Vater war im Herbst 1917, nach einem Lazarettaufenthalt in Merseburg, aus dem Krieg nach Hause gekommen und bald darauf bekam Herbert eine kleine Schwester „Irma‟ – von allen nur „Puppi“ genannt. Das war dann auch der Grund, weshalb die Familie von ihrem Notquartier in der Gabelsbergerstraße in eine Dreizimmerwohnung in die erste Etage der Hertelstraße 22 umzog. Herbert schildert ausführlich, wie es sich in der neuen Wohnung der Familie lebte:

„Aus heutiger Sicht war so eine Wohnung doch noch etwas primitiv. Kein elektrisches Licht, sondern Gasfunzeln, wobei Gas-, Wasser – und Abwasserrohre auf Putz verlegt waren und eine besonders spinnenfreundliche Zierde darstellten.“

Toilette

„Statt des heute gar nicht mehr wegzudenkenden WC gab’s nur ein schlichtes Plumpsklosett und zwar nicht in der Wohnung, sondern draußen im Treppenhaus. E i n e n Vorteil hatte es allerdings gegenüber dem WC: Es war ein zuverlässiger Wetterprophet! Wenn besonders aufdringlicher Mief durchs Haus zog, wusste man, es kommt schlechtes Wetter.“

Bad

„Der Begriff Badezimmer war erst recht ein Fremdwort. Wollte man das laut Wilhelm Busch mit Recht so beliebte “Bad am Samstagabend” veranstalten, so ging dem eine umständliche Prozedur voraus und man muss sich wundern, dass es trotzdem regelmäßig stattfand. Zunächst wurde die große Zinkbadewanne aus ihrem Versteck hinterm Vorhang im Korridor hervorgeholt und in die ohnehin enge Küche bugsiert. Im Küchenherd musste extra Feuer gemacht werden. Dann wurden alle verfügbaren Töpfe und die “Pfanne” gefüllt und für alle Badegäste genügend Wasser heiß gemacht. War dann der erste sauber und der nächste an der Reihe, konnte man nicht etwa einfach den Stöpsel ziehen und das Wasser ablaufen lassen, denn diese segensreiche Einrichtung hatten die transportablen Badewannen nicht. Wollte der nächste Nackedei nicht in die gleiche Brühe hüpfen, musste man sie erst mit Töpfen und Eimern in die “Gosse” oder vornehmer ausgedrückt in den Ausguß wieder ausschöpfen und die Wanne neu füllen – bei einer fünfköpfigen Familie ganz schön ätzend!“

Wohn- und Schlafzimmer

Wohnhaus Herbert Mehner heute | Foto: Gerd Gottwald

Wohnhaus Herbert Mehner heute | Foto: Gerd Gottwald

„Wohnzimmer und Schlafzimmer hatten je zwei mit Jalousien ausgestattete Fenster zur Straße mit einem extra breiten Steinsims, auf dem im Sommer regelmäßig Blumenkästen mit Petunien prangten. Die Räume waren drei Meter hoch mit einem Stuckabschluss an der Decke und gestrichenen Holzdielen. In einer Ecke des Wohnzimmers stand ein hoher Kachelofen, neben dem Küchenherd die einzige Wärmequelle in der Wohnung und im Winter der beste Freund der Familie. Er stellte allerdings auch Ansprüche, die viele vergessen, die sich heute im Zeitalter der Zentralheizung einen solchen Freund wünschen. Sein Futter musste mühsam aus dem Kohlenkeller herauf geschleppt und nach der Verdauung wieder hinunter in die Aschegrube getragen werden. Wer‘s erlebt hat, wird wissen, wieviel Dreckerei damit verbunden war.

Mit Ausnahme des Wohnzimmers wurden die Wände allgemein nur farbig getüncht und, wenn es besonders schön aussehen sollte, mit einer Gummirolle farbig gemustert. Kam der Tapezierer, um dem Wohnzimmer neuen Glanz zu verleihen, lieferte man ihm ein paar Pfund Weizenmehl, das er mit Wasser zu einem guten Kleister verrührte. Damit klebte er erst eine Lage Zeitungspapier und darauf die Tapete. Bei Normalverbrauchern wie bei uns, die zumindest am Anfang keine teuren Linoleumteppiche oder gar Perser liegen hatten, wurden die Holzdielen in regelmäßigen Abständen, etwa alle zwei Jahre, mit Fußbodenfarbe gestrichen – ein Horror für die ganze Familie den man gern so lange wie möglich hinaus schob. Alle Möbel wurden in den anderen, ohnehin schon vollgestopften Räumen untergebracht. Um sich in dem daraus entstehenden Chaos bewegen zu können, musste man schon Parterreakrobat oder Schlangenmensch sein. Die ganze Prozedur dauerte seine Zeit, denn bis der Grundanstrich und die folgende Lackierung durchgetrocknet waren, verging fast eine ganze Woche. Die heutigen, schnell trocknenden Kunststofffarben gab es leider noch nicht. Jedenfalls ein Heidenspaß, vor allem für unsere arme Mutter, die den Betrieb der fünfköpfigen Familie trotzdem aufrechterhalten musste.“

Winter

„Stand der Winter vor der Tür mussten die „Doppelfenster‟ von der Bodenkammer heruntergeholt werden. Das waren Fensterrahmen mit einem verglasten Oberteil und zwei einhängbaren, verglasten Fensterflügeln, die von außen genau in die Fensterhöhle passten. Dass es keine Leichtgewichte waren, merkte man spätestens, wenn man sie durchs Fenster freihändig hinaus balancieren und von außen in die vorgesehenen Ösen im Fenstersturz einhängen musste. Damit weder Scheiben, noch Köpfe unten vorbeilaufender Passanten zu Bruch gehen konnten, wurde die kitzlige Angelegenheit erst abends abgewickelt, wenn die Straße leer war. Aber der Aufwand lohnte sich, denn sie schützten vor Kälte – auch die Winter machten damals noch ihrem Namen alle Ehre. Außerdem boten sie zwischen den Fenstern einen geeigneten Platz für Vaters Hyazinthengläser, die schon im zeitigen Frühjahr aus den Zwiebeln so herrlich bunte Blüten hervor zauberten.“

Küche

„Schauen wir in die Küche: Der gesamte Komfort bestand damals aus einem gemauerten Küchenherd mit Wasserpfanne, Backröhre und Wärmeröhre, einem Wasserkran über einem gußeisernen Ausgussbecken, der schon erwähnten „Gosse‟ und einem Gasanschluss für den Gaskocher. Sachen, die kühl gehalten werden mussten, wurden in den Keller hinunter getragen und bei Bedarf wieder heraufgeholt, für uns als Bewohner der ersten Etage immerhin noch erträglich. Dazu muss man allerdings erwähnen, dass die Kellergänge und Kellerräume stockfinster waren – elektrische Beleuchtung existierte natürlich auch hier nicht. Eisschränke waren noch Mangelware. Wir verfügten erst in den dreißiger Jahren über ein solch allerdings umweltfreundliches Monstrum ohne Stromverbrauch und ozonlochfördernde Kältemittel. Damit er seiner kühlenden Aufgabe gerecht werden konnte, musste man ihn mit Stangeneis füttern, etwa 10 cm im Quadrat und ein Meter lang. Pferdewagen der Dresdner Felsenkellerbrauerei boten es mit Glockengebimmel auf der Straße feil. Starke Männer mit Lederschürzen und Schulterpolstern, aus Hanfseilen gewickelt, brachten es in die Wohnung, wenn man sie vom Fenster aus hochrief. Die Eisstangen wurden im Winter aus gefrorenen Teichen herausgesägt und für die Sommermonate in den tiefen Felsenkellern im Plauenschen Grund gelagert.“

Waschfest

„War Waschfest angesagt, herrschte Hochspannung, denn davon war mit Ausnahme des Hausherrn die ganze Familie betroffen. In Ermangelung einer heutigen Waschmaschine spielte sich das Ganze unten im Keller im sogenannten „Waschhaus‟ ab, auch ohne Beleuchtung wie alles da unten. Die ganze Einrichtung bestand aus einem eingemauerten Kochkessel mit Kohlefeuerung, Wasserhahn, Abfluss im Boden und einem rohen Holztisch. Anstatt wie heute die Wäsche in die Trommel zu stopfen und einzuschalten, mussten die schweren Holzwannen rechtzeitig aus dem Keller herbei geschafft und mit Wasser gefüllt werden, damit die ausgetrockneten, hölzernen Faßdauben wieder wasserdicht wurden, und dazu ausreichen Kohlen. Der Wäscheberg, und der war in unserer fünfköpfigen Familie ansehnlich, wurde in Wäschekörben ins Waschhaus hinunter transportiert und dort beim trauten Schein einer Petroleumfunzel zunächst über Nacht eingeweicht.

Am nächsten Tag ging es ans Wäschekochen im großen Kessel – die Petroleumfunzel erleuchtete die Szene gerade ausreichend – und Muttern trat in Aktion, manchmal auch Frau Mattern aus der Nachbarschaft, die sich als Waschfrau ein Zubrot verdiente. Portionsweise holte sie sich die heiße Wäsche mit einem besonders dafür vorgesehen Holzstab aus dem Kessel in eine kleine Wanne, um sie aus Leibeskräften – und davon brauchte man eine ganze Menge – auf dem Waschbrett mit Wurzelbürste und Kern- oder Schmierseife zu schrubben. War dann alles gekocht, gerubbelt, zum Spülen mehrfach aus einer Wanne in die andere geschmissen und zwischendurch mit der handbedienten Wringmaschine ausgewrungen – Spül– und Schleudergang erledigen das heute in wenigen Minuten – war ein arbeitsreicher Tag zu Ende.

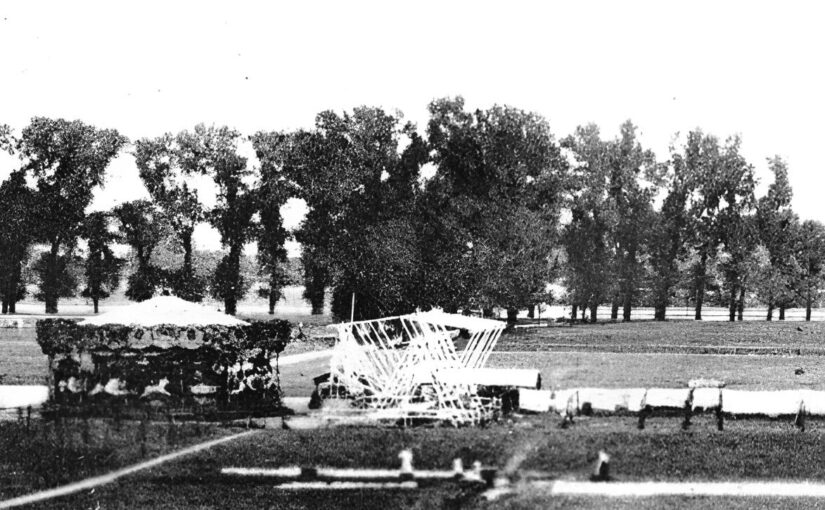

R. W. Franke´s Wäsche-Bleich-Trockenplatz und Schrebergärten in der Blumenstraße 83

R. W. Franke´s Wäsche-Bleich-Trockenplatz und Schrebergärten in der Blumenstraße 83

Frühzeitig am nächsten Morgen wurde das kostbare Gut in Körben auf den Handwagen geladen und zu Frankes unten an der Elbe auf die „Bleiche‟ transportiert. In langen Streifen lag sie dann bis zum Abend auf dem Rasen ausgebreitet in der Sonne, von Zeit zu Zeit gewendet und mit der Gießkanne neu bewässert. Einer aus der Familie musste dabei sitzen und Wache schieben, damit nix geklaut wurde. Am Ende des Bleichtages wurde sie zusammengetragen und in großen Wasserbottschen nochmal durchgespült, wobei Muttern streng darauf achtete, dass keine grünen Grasflecken zurückblieben. Im Abendsonnenschein ging dann die Fuhre wieder nach Hause mit dem stillen Wunsch, dass Petrus auch am nächsten Tag ein freundliches Gesicht machen möge, damit die Wäsche unten im Grasgarten auf der Leine baumeln konnte, und die Schlepperei bis hinauf unters Dach zum Trockenboden erspart bliebe.

Hatte die Sonne schließlich ihre Pflicht und Schuldigkeit getan – wir schreiben inzwischen den vierten Tag – wurde alles schön sortiert, ordentlich zusammengelegt, im Wäschekorb verstaut und über die Straße zur „Wäschemangel‟ getragen. Das war der Akt des Waschfestes, der mir am meisten Spaß machte. Der mit schweren Steinen gefüllte und an einer dicken Kette aufgehängte Riesenkasten musste mit einer Handkurbel dreimal hin und her bewegt werden, während meine Mutter die nächste „Docke‟ fertig machte. Ich wollte natürlich immer eher fertig sein, als sie mit dem Wickeln und drehte dann wie verrückt, bis ich eines Tages merkte, dass die Kurbel keinen „Freilauf‟ hatte und mir gegen den Arm sauste. Das habe ich mir gemerkt. So eine „Docke‟ war übrigens eine Hartholzrolle, die hüben und drüben unter dem Mangelkasten herausschauen. Zusammen mit einem Mangeltuch wurde die Wäsche drumherum gewickelt und dann unter der Last des Mangelkastens platt gedrückt. Das war schließlich der letzte Streich und Muttern konnte sie daheim fein säuberlich im Wäscheschrank aufstapeln. Die Kanten der Wäschefächer zierte bei uns ein mit blauem Kreuzstich gesticktes Band. Darauf stand: „Gereift im Sommerwinde, gebleicht auf grüner Au, so liegt es jetzt im Spinde zum Stolz der deutschen Frau“. Gemeint war damit das schöne weiße Leinen, aus dem damals noch alle Hauswäsche und zum größten Teil auch die Leibwäsche hergestellt wurden.

Ein wichtiges Utensil der Hausfrau war das „Plätteisen‟ zum Bügeln vor allem der Oberhemden – die bügelfreie Wäsche war noch nicht erfunden. Es sah fast so aus wie heute, nur ohne Schnur und Stecker. Es war hohl und hinten mit einer Klappe abgeschlossen. Damit es seinen Zweck erfüllen konnte, wurde der Küchenherd angeheizt, im Kohlenfeuer ein Formstahl glühend gemacht und in den Hohlraum geschoben, der für die Hitze sorgte. Und da dies nicht ewig währt, hatte man inzwischen „ein zweites Eisen im Feuer‟. Das glühende Ding hatte ein Loch, wo man den Feuerhaken durchstecken, den Stahl damit aus dem Feuer holen und ins Plätteisen manipulieren konnte. Später gab es modernere Bügeleisen mit einem passend geformten Rohr anstelle des Stahls. Das hatte kleine Löcher und endete in einem kleinen Tank hinterm Griff. Dieser wurde mit Brennspiritus gefüllt und sorgte für Betriebsstoff, wenn das Rohr angezündet war. Das waren noch Zeiten für die Feuerwehr!“

Übertragen von Gerd Gottwald

In eigener Sache:

Gefällt dir unsere Arbeit? Um weiterhin Wissenswertes, Hintergründe und Geschichten aus der Johannstadt berichten zu können, bitten wir dich um eine Spende. Jetzt direkt spenden: Online-Spende.

Hast du Lust Teil der Stadtteilredaktion Johannstadt zu werden und über dein Stadtviertel zu schreiben, Beiträge zu lektorieren oder uns organisatorisch zu unterstützen? Dann melde dich unter redaktion@johannstadt.de.

Immer auf dem aktuellen Stand sein. Abonniere unseren WhatsApp-Kanal! Besuche uns auf Instagram und Facebook!