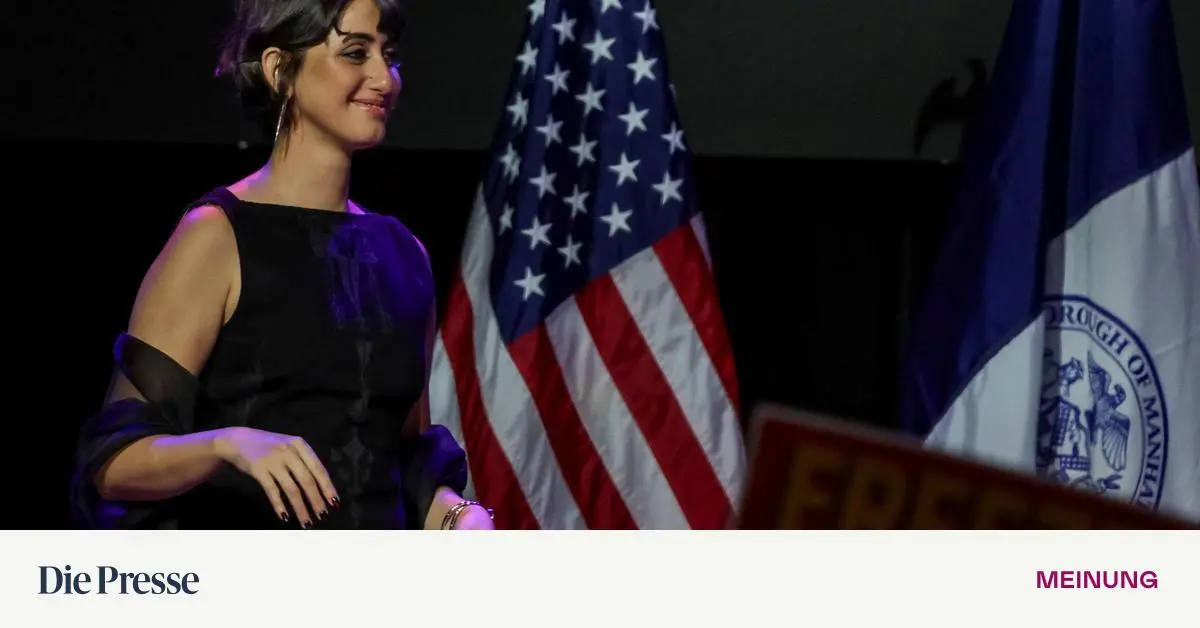

Er sei einfach „ausgefreaked“ bei der neuen Fotostrecke Rama Duwaji im Magazin „The Cut“, schreibt ein Influencer auf Instagram. Sie sei die neue Jacky Kennedy, sie verwende ihre Position, um sich für die Künstlerinnen und Künstler New Yorks einzusetzen. Auch als Lady Diana wird sie bezeichnet, ihr eleganter, ungewöhnlicher Stil mit Audrey Hepburn verglichen. Schlicht, die sozialen Medien sind dieser Tage voll der Begeisterung für die Ehefrau des im November gewählten Bürgermeisters Zohran Mamdani, die am 1. Jänner an seiner Seite an die politische Spitze New Yorks vorrücken wird. Mit 28 Jahren die jüngste First Lady, die diese Metropole je hatte. Und auch die erste muslimische.

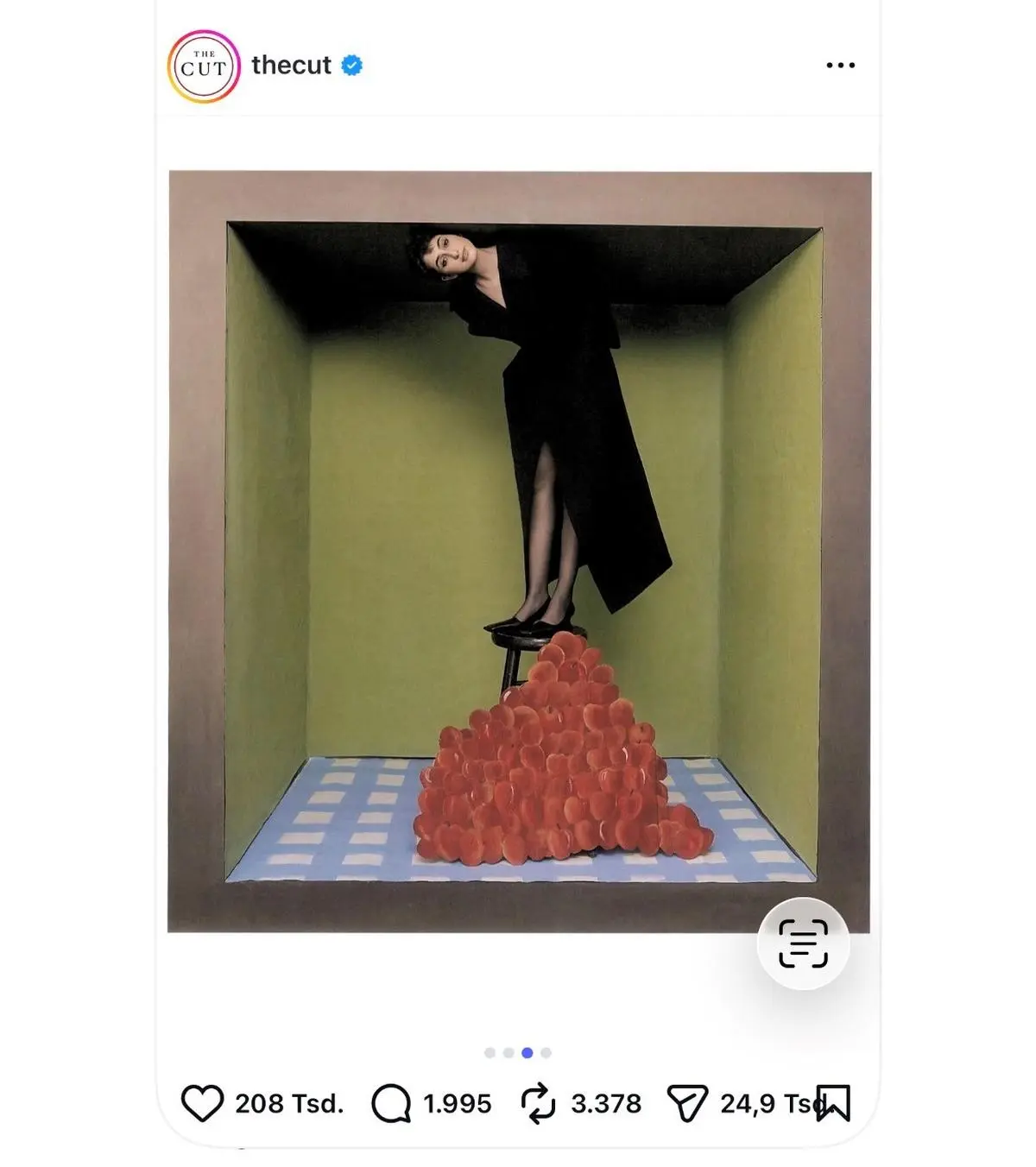

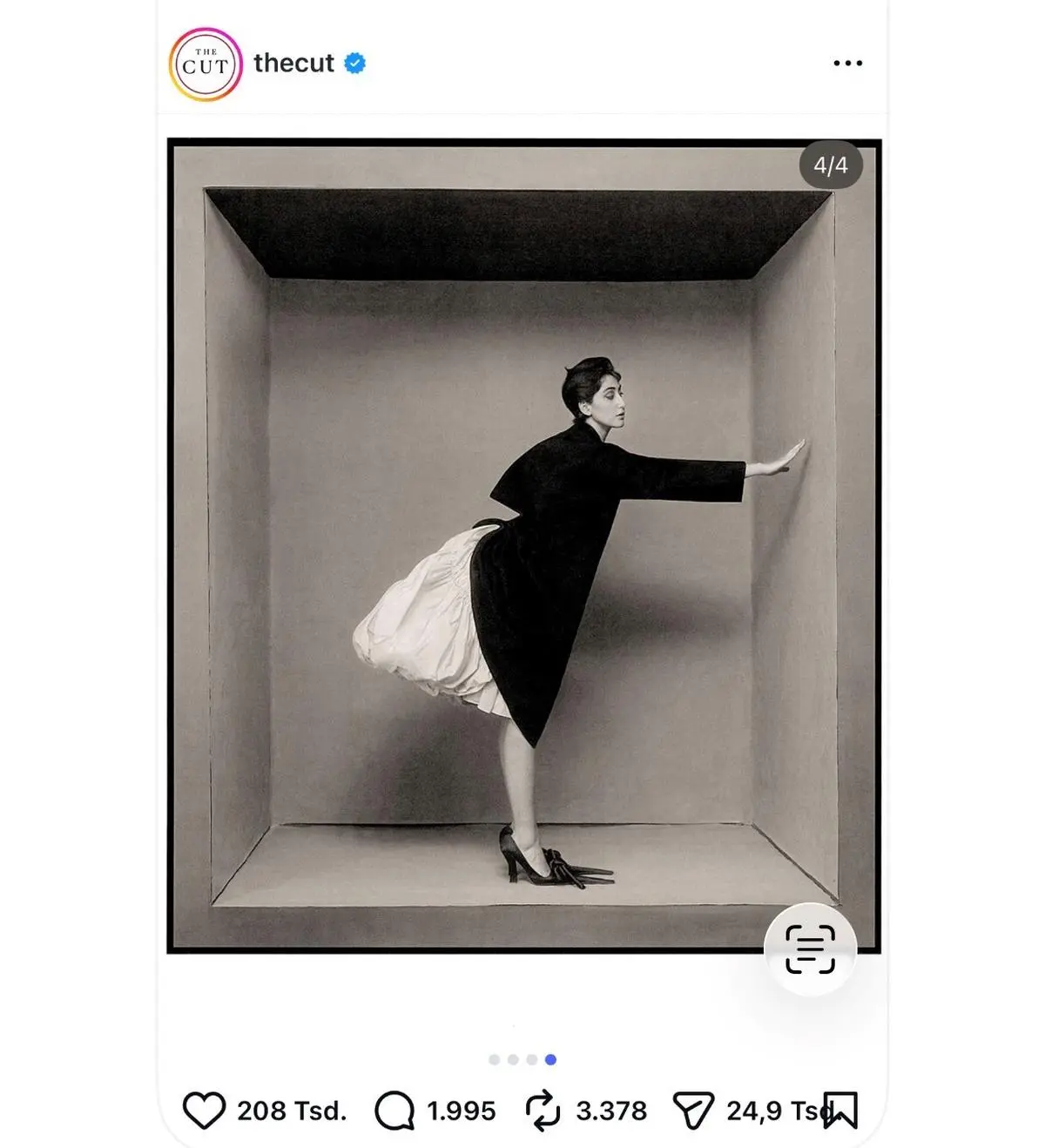

Besagte Fotostrecke, die gerade derart durch die Decke geht, lässt einige Vermutungen zu, womit sich Duwaji derzeit auseinandersetzt: Man sieht sie in verschiedenen wortwörtlich schrägen Looks, schlaksig und mit kurzen dunklen Haaren, natürlich asymmetrisch geschnitten, in einer fahlfärbigen Box posieren. Sie wirkt wie ein Puppenhaus aus Karton, wie ein Setzkasten für ein Modepüppchen. Man kennt genau diese Szenerie als fotografisches Witzchen von Kinder- und Familienfotos, an sich ist die Idee des ungarischstämmigen Modefotografen, der hier agierte, Szilveszter Makó, also nicht sonderlich originell. Im Bezug auf Duwaji allerdings schon.

Aus der Fotostrecke von Szilveszter Makó für das Magazin „The Cut“. The Cut/Instagram

Denn anders, als man meinen könnte, wird hier kein etwaiger goldener Käfig spürbar, in den sie durch ihre neue öffentliche Rolle geraten ist. Kein kritischer, ja feministischer Hintergedanke ist zu merken. Sondern Duwaji scheint sich recht wohl zu fühlen in der düsteren Wes-Anderson-Zelle, mitunter richtet sie es sich darin nahezu gemütlich ein, mit eingeblendeten Illustrationen wohl von eigener Hand. Etwa einem orangenen Fauteuil, auf dem eine Katze liegt.

Nur manchmal sieht man sie die Grenzen der Spielzeugbox, die aus Karton gebastelt scheint, überhaupt bewusst wahrzunehmen. Einmal streckt sie fast zärtlich die Hand nach einer der tür- und fensterlosen Wände aus. Einmal steigt sie auf einen Hocker und stößt an die Decke, muss den Kopf beugen und biegen, lächelt dabei sanft. Sieht eher nach anschmiegen aus. Ein anderes Mal schauen statt ihrer eigenen Hände falsche Vampir-Hände einer transsilvanischen Designerin aus der schwarzen Robe, ein surrealistisches Zitat.

Ideologisch ist das alles wahrlich schwer zu deuten. Hier in Österreich muss man an die Fotografien von Margot Pilz denken, die in den 80er-Jahren in eine „Weiße Zelle“ lud für Fotografien, diese waren aber eher dazu gedacht, einen klaustrophobischen Alltag vor allem für Frauen erfahrbar zu machen. Man kann aber auch bei Marina Abramovic fündig werden, deren berühmte Performance 2002 in einer New Yorker Galerie Duwaji wohl zumindest aus Erzählungen (oder der Serie Sex and the City) bekannt sein dürfte: In einem vergleichbaren Puppenhaus-Setting lebte Abramovic zwölf Tage lang öffentlich und fastete. Womit sie die „transformative Kraft der Isolation“ demonstrieren wollte. Versucht Duwaji ihre Beschränkungen also dahingehend positiv zu deuten? Vielleicht.

Aus der Fotostrecke von Szilveszter Makó für das Magazin „The Cut“. The Cut/Instagram

In dem raren Interview zur Fotostrecke, ihrem ersten in der neuen Rolle, erklärt sie, wie sie diese anlegen möchte: anders, als es bisher getan wurde, nämlich als Künstlerin. „Ich denke, diese Position zu benutzen, um New Yorker Künstlerinnen und Künstler zu highlighten. Ihnen eine Plattform zu geben hat erste Priorität.“ Auch Aussagen wie diese lassen New Yorks Kunstszene derzeit über Duwaji jubilieren. Nicht durchgehend allerdings. Gerade von jüdischer Seite gibt es Bedenken. Hat Zohran Mamdani sich voraussehend schon mit Vertretern der großen jüdischen Gemeinde der Stadt abbilden lassen, fehlen derlei öffentliche Gesten bisher von Duwaji.

Öffentlich sind von ihr nur die politischen Illustrationen und Animationen auf ihrem Instagram-Account. In ihrem typischen Stil, etwas zittrig vibrierend, mit schwarzer Tinte bzw. Kohle gezeichnet, gibt sie dort arabischem weiblichen Leben in betonter Vielfalt Gestalt. Das heißt mit Kopftuch, ohne Kopftuch, in Jeans oder konservativ gekleidet, wird hier gekocht, sich wie bei William Kentridge poetisch verwandelt, aber auch gewütet und aufbegehrt. Ein bisschen gegen Gewalt im Sudan und das Assad-Regime in Syrien, woher Duwajis Eltern stammen.

Vor allem aber gegen den „Genozid“, wie sie es nennt, an den Palästinensern. Ihre Haltung pro Gaza ist – wie in der vorwiegend linken und lauten Gegenwartskunstszene heute die Regel – einseitig und ungebrochen, immer wieder bekam sie auch Aufträge für derartige Animationen etwa für die BBC. Israelisches Leid wird nicht erwähnt, auch nicht am 7. Oktober 2023, was mittlerweile auch mehrere Kommentatoren wütend auf ihrem Account vermerken. Dieser hat sich von gut 200.000 Followern in den vergangenen Wochen auf 1,2 Millionen gesteigert.

Zumindest in diesem Interview wird nicht näher auf Duwajis politische Einstellung eingegangen. Sie wiegelt eine Frage ab, dass sie aufgehört habe, Dinge erklären zu wollen, weil sowieso jeder seine Meinung dazu hat. Ihre Zeichnungen aber sprechen eine klare Sprache. Und diese ist arabisch. Aber vielleicht wird ihr ja ihre Box, in der es sich Duwaji so gemütlich eingerichtet hat, angesichts der kommenden Aufgabe, nämlich für alle Menschen in New York stehen zu müssen, doch noch zu eng. Und sie wagt ein paar Ausbrüche und Ausblicke hinaus.