Eisensulfide und abiotischer Wasserstoff

„Diese Minerale gelten als Schlüsselsubstanzen für die Entstehung des Lebens“, erklärt das Team. „Denn sie ähneln strukturell den aktiven Zentren von Proteinen und Enzymen.“ Die Struktur dieser Eisensulfid-Minerale könnte demnach dabei geholfen haben, wichtige chemische Reaktionen der ersten Zellen zu katalysieren.

Doch das war noch nicht alles: Kurze Zeit nach Bildung der Eisensulfid-Kristalle detektierten die Forschenden auch Bläschen molekularen Wasserstoffs an den Mini-Schloten – und damit eine weitere essenzielle Zutat für das erste Leben. Denn Wasserstoff ist noch heute ein wichtiger Energielieferant für viele anaerobe Organismen, beispielsweise der Tiefen Biosphäre.

„Das abiotische, vom Eisensulfid erzeugte H2 könnte genügend Energie geliefert haben, um die ersten Archaeen in hydrothermalen Umgebungen überleben und wachsen zu lassen“, erklären Helmbrecht und ihre Kollegen. Dafür nutzten diese ersten primitiven Ur-Einzeller vermutlich den einfachen und sehr ursprünglichen Acetyl-CoA-Stoffwechselweg, der noch heute in vielen Mikroorganismen erhalten ist.

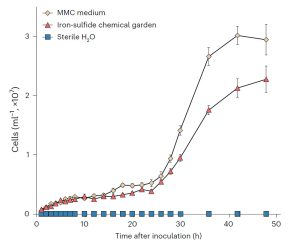

Wachstum der Archaeen in Nährlösung (gelb) , im Urozean-Experiment (rot) und in sterilem Wasser (Wasser). © Helmbrecht et al./ Nature Ecology & Evolution, CC-by 4.0

Wachstum der Archaeen in Nährlösung (gelb) , im Urozean-Experiment (rot) und in sterilem Wasser (Wasser). © Helmbrecht et al./ Nature Ecology & Evolution, CC-by 4.0

Eine Archaee als Urahn-Ersatz

Aber reicht dies wirklich schon aus, um unter diesen kargen Urzeit-Bedingungen zu gedeihen? Um das zu testen, versetzten Helmbrecht und ihr Team ihre „Chemical Gardens“ mit einem heute lebenden, aber in vieler Hinsicht noch sehr ursprünglichen Einzeller: Sie gaben die Archaeen-Art Methanocaldococcus jannaschii dazu. Diese an hydrothermalen Schloten vorkommende Mikrobe nutzt Wasserstoff, um Kohlendioxid (CO2) chemisch zu reduzieren und Methan zu bilden sowie Energie zu gewinnen.

Das überraschende Ergebnis: Die Archaeen gediehen unter den minimalistischen Urzeitbedingungen nur wenig schlechter als auf normalem Nährmedium: Ihre Wachstumsrate erreichte rund 30 Prozent der normalen Bedingungen. „Die Archaeen zeigten sogar exponentielles Wachstum“, berichtet Helmbrecht. Das war mehr als erwartet: „Wir hatten zu Beginn nur mit einem leichten Wachstum gerechnet, da wir keine zusätzlichen Nährstoffe, Vitamine oder Spurenmetalle zum Experiment hinzugefügt hatten“, so die Forscherin.

Dies legt nahe, dass auch die ersten Ur-Einzeller unter diesen Bedingungen wachsen konnten. Ergänzende RNA-Analysen bestätigten, dass die Archaeen in dieser „künstlichen Ursuppe“ tatsächlich den Acetyl-CoA-Stoffwechselweg für ihr Wachstum nutzten.

„Kickstarter“ für das irdische Leben

Die wasserstoffbasierte Methanogenese an Eisensulfidablagerungen urzeitlicher hydrothermaler Schlote könnte demnach die älteste Form des biologischen Energiestoffwechsels und der „Kickstarter“ für das irdische Leben gewesen sein. „Unsere Studie deutet auf eisensulfidreiche chemische Gärten als potenzielle Wiegen des Lebens hin“, schreibt das Team. „Diese primordialen Umgebungen könnten die kontinuierliche Evolution der ersten Zellen ermöglicht haben.“

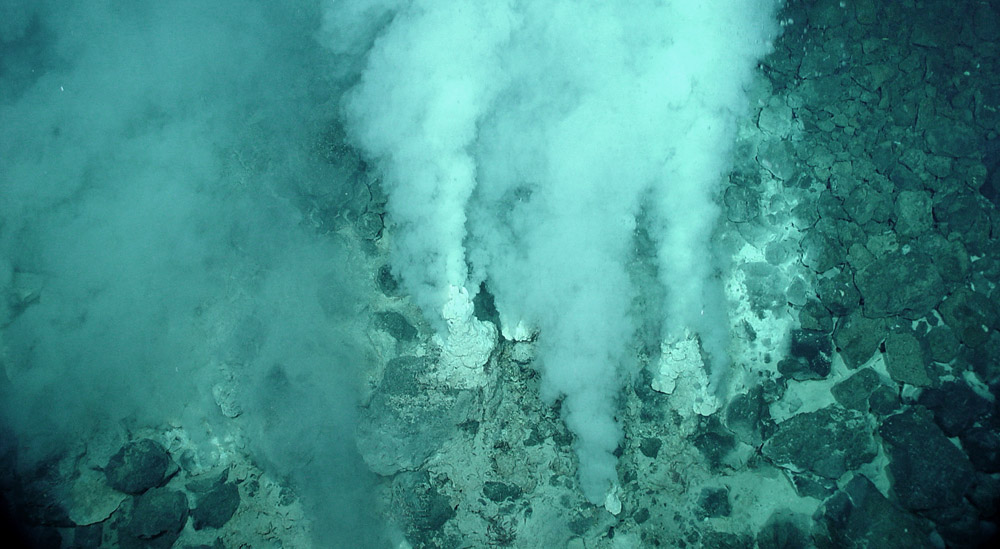

Das bedeutet: Der Urahn allen Lebens lebte vor rund vier Milliarden Jahren vermutlich dort, wo hydrothermale Schlote sulfidreiche, heiße Flüssigkeit in den eisenreichen Urozean freisetzten. Dies bestätigt frühere Annahmen zu weißen oder schwarzen Rauchern als primordialen Oasen des Lebens – und könnte erklären, warum potenzielle Mikrofossilien früher Zellen oft in Ablagerungen von Eisensulfidmineralien gefunden wurden.

Relevant auch für die Suche nach außerirdischem Leben

Die Ergebnisse des Experiments liefern aber auch neue Erkenntnisse darüber, wo sich außerirdisches Leben finden könnte. Denn auch auf anderen Planeten oder Monden könnte es eisenreiche Ozeane und hydrothermale Schlote wie auf der Urerde geben. Ein vielversprechender Kandidat ist der Saturnmond Enceladus, unter dessen Eiskruste sich ein mineralreicher Ozean flüssigen Salzwassers befindet.

„In unserer nächsten Studie werden wir die Bedingungen von Enceladus im Labor nachbilden und testen, ob Archaeen in der Lage sind, unter solchen Bedingungen zu überleben und zu wachsen“, sagt Helmbrecht. (Nature Ecology & Evolution, 2025; doi: 10.1038/s41559-025-02676-w)

Quelle: Ludwig-Maximilians-Universität München

6. Mai 2025

– Nadja Podbregar