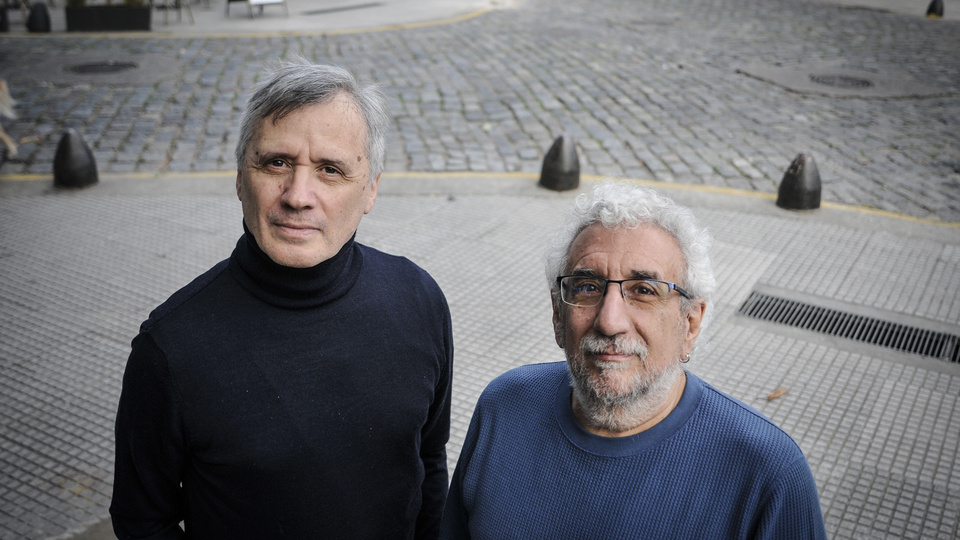

Vía virtual fue que se dio la primera conexión entre Abel Gilbert y Pablo Alabarces. Uno leía cosas del otro y viceversa hasta que, breve contacto epistolar mediante, se encontraron en un bar de Villa Crespo. Gilbert le había enviado a su futuro socio un fragmento de Satisfaction en la Esma, tesis doctoral que se transformaría además en significativo libro. Y hablaron tendido sobre él, con hincapié en la figura de Palito Ortega, uno de los protagonistas del trabajo que lo doctoró en la carrera de comunicación, en la Universidad de La Plata. “Ahí fue que le propuse escribir juntos sobre ‘Palito’ y Pablo respondió ‘terminá tu tesis y hablamos’”.

En efecto, cuando Gilbert concluyó su tesis, el dúo arrancó. Y no solo profundizó sobre el tucumano (Un muchacho como aquel: una historia política cantada por el Rey, Gourmet Musical), sino que la relación resultó tan provechosa que fue por más a través de Historia mínima del rock en América Latina, flamante obra publicada en la Argentina por Prometeo Libros. “Lo de historia mínima es porque así se llama la colección. Es un viejo invento de El Colegio de México, una institución estatal de posgrado e investigación hermana del Fondo de Cultura Económica”, enmarca el sociólogo y ensayista Alabarces. “La colección tiene como fin realizar historias parciales -Argentina, Uruguay, el feminismo, el fútbol o las constituciones mexicanas, etc- pensadas para públicos de masas y escritas por especialistas”.

En el caso de la suya, el nudo medular pasa justamente por enlazar los devenires del rock en cada patria del continente, bajo sus propias lógicas, dinámicas, contextos políticos, vínculos e identidades. Dicho de otro modo, por las formas con que cada país asimiló la influencia de movimientos contraculturales y generacionales vinculadas al género, a menudo distantes tanto de las ideologías derechas e izquierdas. Las más de trescientas páginas del libro se meten en recovecos de la historia del rock continental, tal vez poco conocidos o directamente olvidados, país por país.

Del tridente Chile, Perú y Bolivia, además del gran aporte de Los Jaivas, El Polen y Wara, respectivamente, a la fusión entre rock y música andina, se evocan secuencias como la fallida visita de un John Lennon al país trasandino -atraído por la experiencia política de la Unidad Popular- a causa de la presión del FBI. O el momento en que Carlos Santana fue expulsado del Perú por orden del gobierno de Juan Velasco Alvarado. De Cuba, en tanto, los autores arrojan luz sobre los cortocircuitos entre la revolución socialista y la contracultura rock, al igual que en México, cuyo vínculo entre ambas cosmovisiones logró salvarse –aunque tardíamente- mediante la influencia del zapatismo en el rock.

Brasil entra en la órbita de Gilbert y Alabarces a través de las figuras nodales de Rita Lee y Os Mutantes, y del movimiento tropicalista con todo su impacto cultural en el otrora imperio sudamericano. Del Río de la Plata, el trabajo resalta tanto el papel innovador que representaron Los Shakers uruguayos –y sus estelas celestes- cuando todo era casi nada, como el de Arco Iris de Gustavo Santaolalla y su importancia en la búsqueda de una identidad mediante un proceso que los autores llaman hibridación musical, y que contrasta con la centralidad que el movimiento de rock argentino supo o pretendió tener décadas atrás.

En efecto, Alabarces y Gilbert cuestionan tal centralidad. Y prenden la mecha, claro. “En última instancia, esta es una discusión para seguidores en un café. No debíamos ni queríamos caer en ella”, dice Alabarces, y deja picando la idea en su par. “Ya sabemos lo risible que puede ser esa pretensión de estar por encima de los vecinos, fantasía cada vez más agravada por un hecho incontrastable: la latinoamericanización de Argentina, un modo de designar el cada vez mayor predominio de las inequidades sociales y culturales propias de la región”, asegura Gilbert. “Digo esto porque en la otra Argentina, de más de medio siglo atrás, existían condiciones materiales y educativas para un desarrollo de la industria discográfica y la posibilidad de que surgieran con pocos años de distancia Almendra en la Capital y Vox Dei en el conurbano. Pero ese país ya no existe. Sin dudas que estamos atravesados sentimentalmente por los grandes discos de fines de los sesenta y la década de los setenta, para centrarnos en el período revisado por el libro. ¿Quién podría poner bajo cuestión la calidad de Spinetta, Charly o los mejores momentos de Nebbia? Pero el fin en este libro es estudiar los modos en que el rock se interceptaba con las nacientes o existentes instancias de politización. En cómo podían colisionar las ideas de revolución socialista y revolución sonora”.

-Pasa incluso hasta con la historia en general que no hay muchos trabajos que engloben en un mismo trabajo al continente americano, como en el caso del que acaban de publicar. ¿A qué atribuyen la carencia?

Abel Gilbert: -Bueno, sí, podríamos hablar de una desconfianza a lo “general”, o de un temor a que si se amplía el foco todo se aplana. Creíamos de entrada lo contrario, convencidos de que podríamos encontrarnos con singularidades, rupturas, diferencias, modos particulares de experimentar una misma época. Dicho esto, desde ya que nos llamó muchísimo la atención el escaso interés previo a lo que llaman “englobar”. Muy pocos libros, y uno de ellos en inglés.

Pablo Alabarces: -Yo venía de una empresa anterior, que fue una historia del fútbol latinoamericano (Historia mínima del fútbol en América Latina) donde el punto de partida fue similar: la ausencia. Apenas había tres intentos, poco logrados, de intelectuales anglosajones, en inglés. Uno de ellos no hablaba español ni portugués, y ni siquiera había pisado el continente.

-Hay un eje del trabajo que transita sobre la figura de Gustavo Santaolalla. ¿El foco en él es porque le da una entidad si bien no unívoca –eso es imposible, claro- pero sí posible al rock latinoamericano? Dicho de otra forma, ¿se puede hablar a través de Santaolalla de un rock latinoamericano por definición?

A. G.: -Bueno, Santaolalla y Arco Iris participan, aunque sin una aspiración deliberada, del primer intento de hibridación con las músicas preexistentes, el folklore, que tuvo lugar al mismo tiempo en Chile, Perú, Bolivia y Colombia. Ese momento pentafónico, reduccionista si se quiere, careció de programa y del conocimiento común entre quienes usaban poncho o invocaban culturas ancestrales desde ciudades alejadas. Dejó algunas cosas interesantes, por cierto, Santaolalla. Por ejemplo, recuperó ese impulso en tiempos de globalización y con otro carácter, lo que le permite, ya como productor más que ideólogo, constituirse en una figura relevante.

P. A.: -A ese conocimiento, Santaolalla le agrega su contacto, vía su estadía en Los Ángeles con las músicas centro y norteamericanas. Por primera vez, entonces, su trabajo permitía hablar de un rock “latinoamericano”, a través de la hibridación.

-Hay un largo desarrollo en la narrativa del libro que analiza casos por país. En el caso cubano, lo que aparece es la revolución socialista colisionando o cortando el devenir de un incipiente y pujante movimiento rockero, y habilitando una contradicción entre rock e izquierda. Algo similar ocurre en Chile, al menos durante los setenta (que incluye la visita frustrada de Lennon) aunque están Los Jaivas, que generan otra vía. ¿Cómo podrían sintetizar ambos casos?

A. G.: -Bueno, esa contradicción es detectada en todos los países donde se repiten los malos entendidos y prejuicios. Es el hilo común del libro.

P. A.: -Que nos llevó mucho espacio como para sintetizarlos. Como dice Abel, esa relación es el gran organizador del libro.

-En México, parece ocurrir lo contrario, cuando tratan la empatía que muestran muchas bandas de allí para con el movimiento zapatista. ¿Qué explicación le dan a ello? ¿Tal vez el indigenismo que habían propuesto los jipitecas?

P. A.: -En realidad, el “zapatismo rockero” mexicano es una suerte de compensación por su distancia con el ’68 estudiantil, al que ignoraron con alguna minucia. La activación que produce el zapatismo excedió, claro, al rock: combinó con la movilización social que había comenzado con el terremoto de 1985.

A. G.: -De todas formas, el vínculo del rock con el zapatismo es tardío y nosotros lo recuperamos a los efectos de concentrarnos luego en lo que había sucedido veinte años antes. Mostrarlo nos permitía contrastar con su apoliticidad de origen.

-En el del Uruguay, que también desarrollan, ¿es su rock más parecido al argentino?

A. G.: -Si aceptamos esa posibilidad, ¿quién se parece a quién? ¿Cómo funcionó esa relación especular? Mucho más interesante es pensar lo rioplatense como lo hacía Onetti a partir de la ciudad imaginaria de Santa María, de ubicación imprecisa. Los Shakers nacieron en Montevideo y grabaron en Buenos Aires. Podríamos pensar el río apenas como una avenida: uno va y la cruza.

-Otro tema que aparece fuerte en el trabajo es el de la hibridación, y aquí, además de lo dicho sobre Santaoalla, Brasil suma muchas millas. País muy grande, muy musical, cuyo movimiento rockero –cuando aún se podía considerar un movimiento- no condice con las dos condiciones marcadas ¿a qué lo atribuyen?

P. A.: -Brasil es un continente en sí mismo, fundado sobre mitos de integración social y racial que nunca se verificaban sino como mitos. Eso sólo ya es condición necesaria para su variedad y complejidad. Pero, además, inventaron esa hermosa categoría que es la “antropofagia”, donde la cultura brasileña se funda sobre la idea de comerse todo lo que está a mano. El rock se limitó a seguir esa instrucción.

-Respecto del Perú, El Polen –banda que toman como central- enlaza con el Arco Iris de acá, cierto, e incluso lo influye al igual que con León Gieco. Sin embargo, al igual que en Colombia, el rock peruano no tiene mucho para contar, al menos en comparación con el de la Argentina o el del Uruguay. ¿Por qué para ustedes no hay una tradición rockera fuerte o más visible en esos países, o en otros de menos impronta, como Ecuador, Paraguay o Bolivia?

A. G.: -Básicamente, porque la modernización latinoamericana ha sido muy asimétrica y eso no podía sino reflejarse en los tiempos y velocidad de absorción del rock. Dicho esto, aun en las condiciones más desfavorables, en Bolivia irrumpe Wara, que es una suerte de Led Zeppelin y Deep Purple pasados por Pescado Rabioso.

P. A.: -Todos los colegas latinoamericanos reclaman la inclusión de sus rocks. Me lo acaba de decir justamente una guatemalteca. Una cosa es que exista esa tradición, otra es que se conozca.