Arquitectura & Diseño

Por Mario Canal

Hace 100 años la belleza sublime del Art Déco se expandió de París al mundo trazando un futuro esperanzador. Sin embargo, la historia terminó coronando el programa reaccionario de Le Corbusier, que presentó un pabellón con unas ideas radicalmente opuestas a este movimiento. Detrás de esa visión estaban muchas empresas interesadas en construir en serie

Puede que la primavera de 1925 fuera la más bella de la historia. Un momento de exaltación estética sin igual que cristalizaría en el término Art Déco. Aquel año París inauguraba la Exposición Internacional de Artes Decorativas para reafirmar su lugar como capital mundial de la sofisticación y la modernidad. El visitante podía recorrer decenas de pabellones y arquitecturas creadas por nombres de última hornada como Henri Sauvage y Robert Mallet-Stevens decoradas con muebles de Émile-Jacques Ruhlmann, Jean Dunand o André Groult que desplegaban una teatralidad futurista sin abandonar la riqueza de materiales y acabados. La prensa hablaba de un París transformado en teatro eléctrico donde la prosperidad y la belleza parecían anunciar una nueva era.

La Gran Guerra de 1914 había dejado cicatrices profundas y Francia necesitaba mostrar que la vida podía volver a brillar. El crack bursátil de 1929 aún no había arruinado la fiesta de la alta burguesía y durante seis meses los muelles del Sena, los jardines de las Tullerías y el Cours-la-Reine –vía paralela al Grand y Petit Palais, junto al Sena– se llenaron de estructuras y pabellones que deslumbraban al visitante. El estilo Art Déco cumplía con todos los requisitos para ello. Su lenguaje estaba hecho de geometrías limpias, ornamentos estilizados y una idea de lujo sobrio que conjugaba tradición y modernidad, artesanía y tecnología.

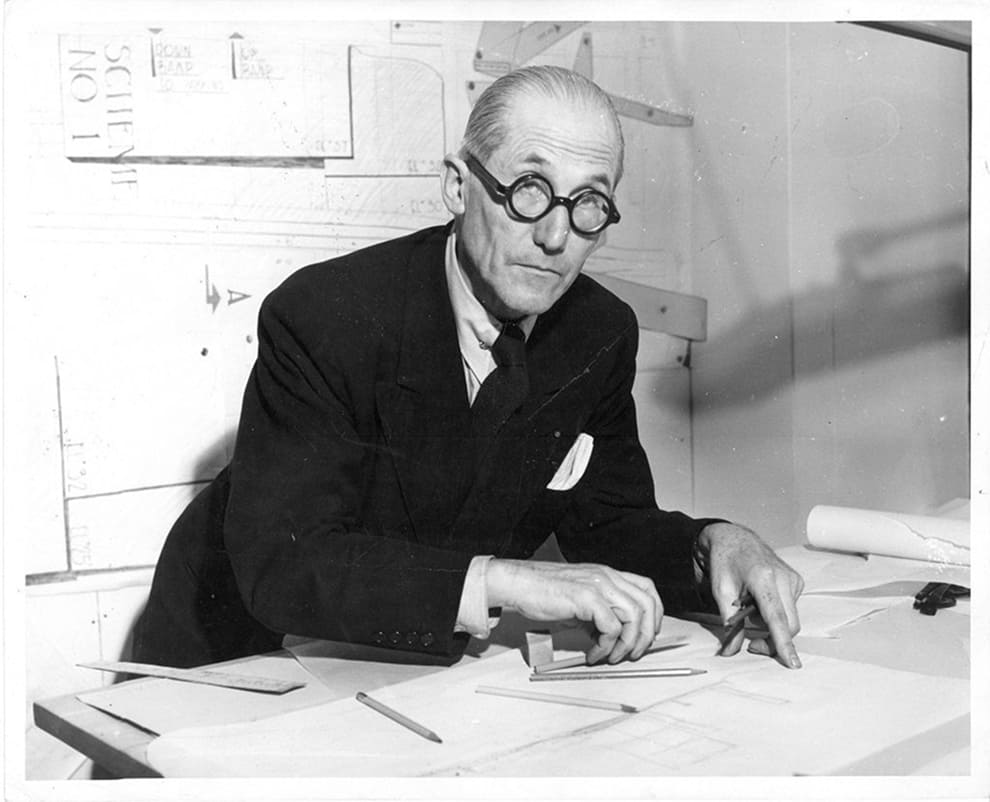

Sin embargo, en medio de aquel despliegue ornamental apareció un objeto desconcertante. Era un volumen cúbico, blanco, sin decoración, situado detrás del Comisariado General en una zona marginal de la feria. Se trataba del Pavillon de l’Esprit Nouveuau, concebido por Le Corbusier y Pierre Jeanneret. Su construcción había sido aceptada con reticencias por la organización y propulsó un agrio debate cultural sobre la belleza en la arquitectura.

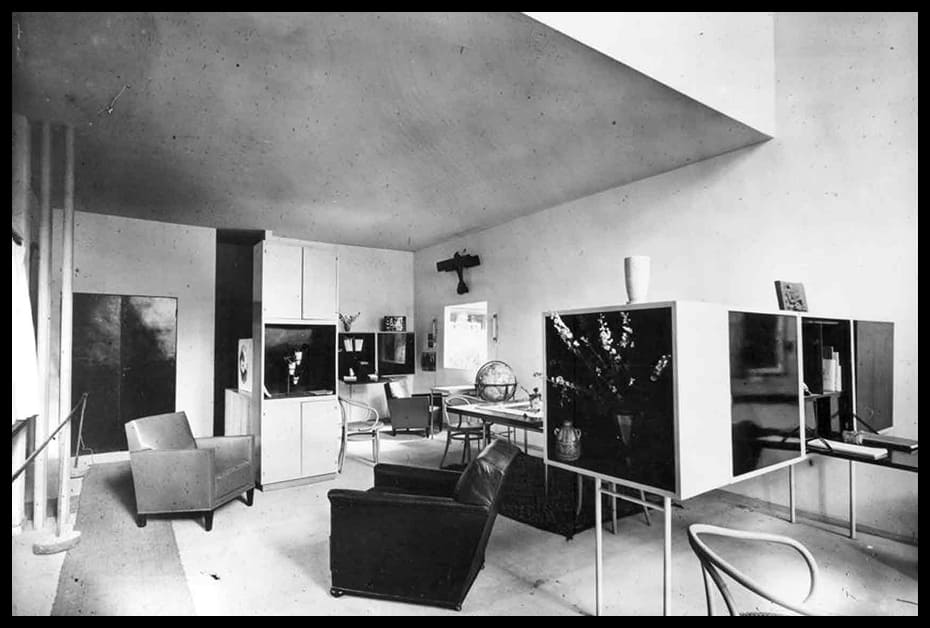

Lo que allí se mostraba era una unidad de vivienda estandarizada, concebida para ser repetida millones de veces. En su interior había sillas de tubo de los hermanos Thonet fabricadas en kit, estanterías modulares, armarios empotrados. No había ornamentos ni concesiones al gusto burgués, como en el resto de la exposición. Todo respondía a un programa teórico que Le Corbusier venía difundiendo desde hacía años. En 1923 había escrito en Hacia una arquitectura: “La casa es una máquina de habitar”. Dos años más tarde, en su manifiesto El arte decorativo de hoy –que publicó justo para la presentación del pabellón–, sentenció: “La decoración ha muerto. El hombre moderno no quiere ya decoración, como tampoco quiere ornamento en su ropa o en sus automóviles”. Para el francés, lo decorativo era un anacronismo.

Si el Art Déco se proponía reconciliar industria y lujo, Le Corbusier proclamaba que la única belleza legítima era la que surgía de la proporción geométrica y la pureza formal. Solo los cuadrados y los círculos eran legítimos. Todo lo que recordara a la naturaleza era un estorbo que había que dominar. En Hacia una arquitectura lo formuló así: “La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes ensamblados bajo la luz”.

El pabellón de 1925 encarnaba esa definición con radicalidad. Su guerra al Art Dèco fue total.

Capitalismo salvaje

Detrás de esa visión estaba también el respaldo de la industria. Varias empresas apoyaron el pabellón, interesadas en mostrar que la casa del futuro sería un campo de producción en masa. Para Le Corbusier, “la estandarización es el camino real hacia la economía”, afirmó. “Hay que construir en serie”. Esta frase implicaba un cambio de paradigma que transformaba la vivienda hacía de ella un producto industrial repetido hasta el infinito.

Lo que en su cosmología era una prioridad conceptual coincidió con las necesidades modernas, sobre todo la emigración rural a la ciudad y explosión demográfica, que exigían proveer de hábitats a un número masivo de nuevos habitantes. Pero la puerta a la mercantilización masiva de la urbe daba también espacio a la especulación inmobiliaria. Lo que Le Corbusier presentaba como racionalidad arquitectónica derivó en entornos urbanos despersonalizados, concebidos para maximizar beneficios antes que para generar bienestar. Ese carácter de avanzada capitalista contrastaba con la voluntad del Art Déco de preservar la dimensión estética y artesanal de la vida. Mientras Ruhlmann tallaba muebles como obras de arte, Le Corbusier defendía que la belleza debía fundirse con la producción industrial.

Si bien sus obras contuvieron una poética de las proporciones, la degeneración del estilo en un minimalismo despersonalizado lo convirtió en un programa de arquitectura sin alma. El Pabellón del Espíritu Nuevo fue, en ese sentido, una auténtica bomba de relojería. No explotó en 1925, porque el certamen fue un éxito de público y de crítica, centrada en la opulencia de los pabellones decorativos: ese estilo se replicó por todo el mundo, dejando joyas que aún pueden ser disfrutadas. Pero su efecto diferido fue evidente en la Exposición Universal, también en París, de 1937. El Art Déco había sido arrasado, ya no quedaba ni rastro de él en las arquitecturas racionalistas que casi todos los países presentaron en aquella convocatoria.

Durante el Siglo XX, espoleado por las crisis y subsiguientes expansiones económicas, sus ideas proliferaron por todo el mundo: bloques de vivienda estandarizados, barrios enteros construidos en serie, planes urbanísticos que concebían la ciudad como un tablero racional. La célula blanca escondida tras el Comisariado General acabó influyendo más en la arquitectura del siglo XX que todos los pabellones ornamentales juntos. Le Corbusier creó ciudades artificiales fascinantes, como Chandigarh en la India. Pero su pureza y precisión trascendente quedó diluida en el beneficio económico inmobiliario.

Hoy, un siglo exacto después, miramos con melancolía todo lo que tiene un aire Art Déco, mientras sus piezas siguen marcando récords en la subastas de muebles y diseño. Le Corbusier, por su parte, despierta pasiones encontradas. Su planteamiento fue un avance al introducir la lógica de la estandarización, haciendo de la racionalidad funcional una forma estética superior. Podemos encontrar en su obra una sofisticación intelectual y visual, pero también al responsable de haber dinamitado ese momento de belleza sublime que de forma magistral representó el Art Déco.