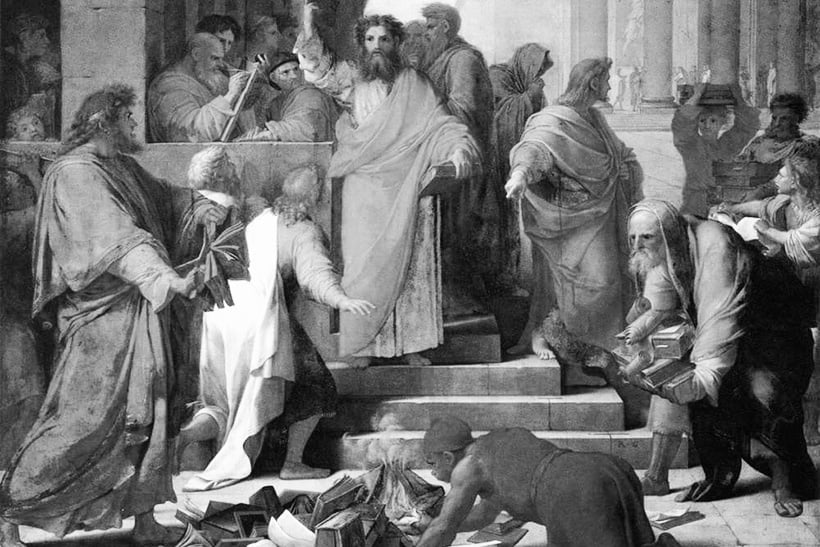

La predicación de san Pablo en Éfeso, de Eustache Le Sueur (1649).

La predicación de san Pablo en Éfeso, de Eustache Le Sueur (1649).

Los libros perdidos son la otra mitad de la literatura: lo que ha llegado hasta nosotros no es siempre el resultado de una selección cuidadosa ni de un juicio imparcial de la posteridad, sino el saldo de un accidente prolongado durante siglos, un naufragio en el que lo que se rescata no responde a méritos intrínsecos sino a la pura casualidad de no haber ardido en una hoguera doméstica, de no haberse quedado olvidado en el fondo de una maleta o de no haber sido borrado por la testarudez de un albacea obediente. Llamamos canon a ese montón de supervivientes, como si el azar fuese un crítico literario y el fuego o la humedad tuviesen capacidad de dictar sentencias estéticas, cuando en realidad lo que tenemos es un archivo de restos, un catálogo de lo que no desapareció del todo por descuido o por mala leche.

Y lo peor —o lo mejor, según se mire— es que esas ausencias nos obsesionan más que las presencias: el rumor de un libro perdido nos fascina mucho más que la evidencia de un volumen que podemos tocar, porque el lector, supersticioso como un ludópata que siempre cree que la próxima moneda será la buena, se convence de que la obra definitiva, la que iba a explicar el mundo de una vez por todas, no es la que se conserva en la estantería, sino la que se consumió antes de llegar a ella. El canon, entonces, no es tanto una tradición como una superstición: vivimos rodeados de fantasmas editoriales, y cuanto más irrecuperables son, más nos tientan, como si lo mejor de la literatura fuese siempre lo que nos falta.

El azar como censor invisible

Pocas veces el destino literario se decide en un salón repleto de críticos o en la mesa solemne de una academia. Lo normal es que todo dependa de un despiste. Ernest Hemingway lo aprendió en 1922, cuando pidió a su mujer que subiera a un tren en París con una maleta llena de manuscritos inéditos y se la llevara a Lausana para enseñársela a un editor. El equipaje desapareció en la estación y con él se esfumó la primera novela del autor, un relato sobre la Primera Guerra Mundial, junto con decenas de cuentos. Es difícil imaginar un episodio más humillante para la posteridad: un siglo entero de devoción crítica y biográfica reducido a adivinar qué había en aquella maleta que alguien se llevó creyendo que encontraría ropa interior.

Robert Louis Stevenson fue aún más expeditivo. Soñó la historia de El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde y se lanzó a escribirla con un frenesí de tres días. Apenas terminó el manuscrito, lo arrojó a la chimenea con la convicción de que era malo, de que no valía la pena. Su mujer y quizá su hijastro fueron los únicos lectores de aquella primera versión que nadie más conocerá. Después, arrepentido, volvió a escribir la novela que hoy conocemos, aunque siempre flotará la sospecha de que la criatura original —más cruda, más oscura, más indecente— murió entre las llamas.

He ahí el azar, convertido en censor invisible: un robo de estación o un arrebato doméstico bastan para decidir qué sobrevive y qué no. Y así se construye la tradición, con restos que no cayeron al fuego o que no terminaron en manos de un carterista. El canon, visto de cerca, tiene menos de tribunal y más de oficina de objetos perdidos.

La voluntad del autor como verdugo

No siempre hace falta un robo de estación ni una chimenea encendida para borrar un libro: a veces basta con el propio autor y sus caprichos. Lord Byron dejó escrito un volumen de memorias que prometía más escándalos que versos, y sus amigos decidieron que el mundo estaría mejor sin ellas. El 17 de mayo de 1824, apenas un mes después de su muerte en Missolonghi, se reunieron en casa de su editor y prendieron fuego al manuscrito, con una mezcla de hipocresía moral y sentido práctico: proteger la reputación del poeta significaba destruir el testimonio más íntimo de su vida. Entre los pocos que llegaron a leer aquellas páginas estaban Mary Shelley y Washington Irving, lo cual multiplica la frustración: saber que existió, que hubo testigos cualificados, y que jamás lo leeremos.

Más de un siglo y medio después, Terry Pratchett dejó instrucciones claras para cuando llegara su hora: que todos los archivos de sus ordenadores fueran destruidos con una apisonadora. Y no una cualquiera, sino una máquina de vapor, en una ceremonia pública que tuvo lugar en 2017, dos años después de su muerte. Cumplida la voluntad del autor, lo que quedaba de diez novelas —dos de ellas casi terminadas— fue reducido a metal retorcido. Hay quien lo llamó coherencia: un escritor que había imaginado Mundodisco hasta el último detalle tenía derecho a decidir qué no debía existir. Otros lo interpretaron como una crueldad innecesaria con sus lectores, a quienes no se les concedió ni el consuelo de un borrador.

Lo cierto es que la autoría tiene esa ambigüedad: lo que para unos es propiedad privada, para otros se convierte en patrimonio universal. Stevenson pudo arrepentirse de su hoguera y volver a escribir su historia, pero ni Byron ni Pratchett dejaron lugar para el arrepentimiento. De ahí que lo más provocador no sea la censura institucional, sino esta otra, íntima, en la que el escritor ejerce de verdugo de sí mismo.

El desgaste del tiempo y la fragilidad del papiro

Hay pérdidas que no requieren ni la traición de un amigo ni la saña de un autor: basta con el tiempo. Safo de Lesbos, a quien la Antigüedad colocaba a la altura de Homero, compuso según se calcula unos doce mil versos. Hoy se conservan apenas seiscientos, la mayoría en fragmentos tan miserables que a veces no pasan de una palabra o dos. El único poema completo, el Himno en honor a Afrodita, llega incluso mutilado: le faltan dieciocho versos. Y sin embargo esos restos mínimos han bastado para mantener a Safo en el canon occidental durante más de dos milenios, como si la posteridad se hubiera contentado con migajas. De hecho, en 2014 aparecieron algunos fragmentos más en un papiro —la llamada Canción de los hermanos—, que provocó discusiones inmediatas sobre su autenticidad, confirmando que el prestigio de Safo se sostiene tanto en lo que tenemos como en la ansiedad de recuperar lo que falta.

El Margites, atribuido en su día a Homero, corrió peor suerte. Aristóteles lo citaba como el equivalente cómico de la Ilíada y la Odisea, pero los últimos ejemplares se perdieron hacia el siglo X. Los romanos ya habían dudado de su autoría y le habían retirado prestigio, lo que ayudó a que se extinguiera sin demasiada resistencia. Hoy queda apenas una docena de versos, transmitidos por segunda mano, suficientes para alimentar la sospecha de que Homero —si fue él— no se limitaba a cantar la cólera de Aquiles, sino también la estupidez de un protagonista que no sabía contar hasta cinco.

Y todavía está el Inventio Fortunata, un libro del siglo XIV que describía por primera vez el Ártico y el Polo Norte. Lo escribió, según parece, un monje inglés que viajaba en nombre de Eduardo III, y desapareció antes de acabar el siglo XV. Sabemos de él solo por alusiones en otros textos, como si fuera un fantasma cartográfico: un mapa borrado que sin embargo influyó en exploradores posteriores, incluidos los que llegaron a colocar montañas inexistentes en medio del Polo.

Como si no bastaran los mapas borrados, también hay obras que se evaporan en la transmisión, atrapadas en manos de copistas y adaptadores que las deforman hasta volverlas irreconocibles. Entre los espectros célebres está Cardenio, la obra que William Shakespeare y John Fletcher escribieron en 1613 a partir del enamorado desquiciado de Don Quijote de la Mancha de Cervantes. No queda copia fiable; lo que sobrevive es Double Falsehood (1727), publicada por Lewis Theobald, quien juró haberla adaptado de tres manuscritos hoy desaparecidos. El resultado suena por momentos a Fletcher, por otros a Shakespeare, y en bastantes líneas al propio Theobald: una pieza con costuras visibles que mantiene vivo al fantasma de Cardenio sin devolverlo del todo. Aquí no hubo chimenea ni apisonadora: bastó que unos cuadernos cambiaran de manos demasiadas veces.

En estos casos no hubo censura ni voluntad de destrucción: simplemente se trataba de papiros que se deshicieron, pergaminos que se traspapelaron o códices que dejaron de copiarse. La ironía es que la literatura, destinada en teoría a derrotar al tiempo, es tan frágil como cualquier objeto sometido al polvo, la humedad y el olvido de los siglos.

La segadora

A veces no se necesita una hoguera ni una maleta extraviada: basta con un cuerpo que dice basta. Jane Austen empezó Sanditon en enero de 1817 y lo dejó en doce capítulos, interrumpida por una enfermedad que la mató pocos meses después, a los cuarenta y dos años. Quedó así una novela que no es tanto un torso incompleto como una frase cortada de golpe, un silencio que interrumpe la ironía británica en mitad del chiste. Cuando en 1925 se publicó lo poco que había, Sanditon inauguró esa categoría incómoda de las obras inacabadas que nunca podrán cerrarse: cada lector imagina un final distinto y cada adaptación televisiva juega a inventarlo, como si la muerte de Austen hubiese sido, además de trágica, una invitación al fanfiction.

Sylvia Plath, en cambio, nunca llegó a publicar su segunda novela, Double Exposure. Dejó dicho que existía, su viudo Ted Hughes aseguró que no había nada rescatable, y las teorías posteriores han oscilado entre el manuscrito perdido y la destrucción deliberada. Lo único seguro es que Plath murió en 1963 dejando como única novela La campana de cristal. El resto de su obra, reconstruida a partir de diarios y papeles dispersos, bastó para cimentar un mito literario, pero la sombra de Double Exposure añade un elemento de incertidumbre, como si siempre hubiera un libro fantasma escondido detrás de cada autora convertida en icono.

En estos casos la interrupción no fue un accidente material ni una voluntad explícita de censura, sino la vida misma retirando el bolígrafo de la mano del escritor. Y lo que queda no es tanto una obra truncada como una sensación de conversación cortada, una frase que no se termina. La muerte, en su versión más literaria, funciona como editora brutal: corta en seco y obliga a los lectores a rellenar con conjeturas lo que jamás tendrá un desenlace.

La fascinación por los libros perdidos

Los libros perdidos funcionan como esos amores imposibles que resultan más poderosos cuanto más irreales: nunca decepcionan, porque nunca llegan a concretarse. De Safo recordamos fragmentos mínimos y aun así la seguimos leyendo como si en esas palabras sueltas estuviera toda la intensidad de lo no dicho. De Byron se habla con más morbo de lo que destruyó que de lo que publicó. De Hemingway se fantasea con lo que pudo haber en aquella maleta, aunque en su vida publicó suficiente para llenar varias estanterías. Y de Pratchett se especula con las novelas aplastadas por la apisonadora, como si la rueda de hierro no hubiese destruido discos duros sino universos enteros.

Al final, los libros que tenemos conviven con los que no tendremos jamás, y son estos últimos los que más alimentan la imaginación. La posteridad, en su versión más cruel, no nos roba del todo: nos deja rastros, rumores, títulos citados en otras obras, poemas mutilados que acaban siendo más evocadores por lo que ocultan que por lo que muestran. Vivimos rodeados de espectros editoriales, y quizá la mayor superstición literaria sea la certeza de que lo mejor estaba en lo que se perdió.