A 1.500 metros de altitud, la ciudad de Kigali ha convertido su rumor cotidiano en metrónomo: una respiración densa, el calor adherido a los hombros y un asfalto que sube y baja como si jugara a desaparecer bajo las ruedas. El domingo, la prueba contrarreloj del Mundial no será un monólogo de vatios sino una conversación áspera con la gravedad, el empedrado y la humedad. Remco Evenepoel llega con el arcoíris tatuado en la memoria; Tadej Pogacar, con el apetito de quien no entiende de límites. España, con IvánRomeo y Raúl García Pierna, busca sitio en el dibujo fino del Top-10. El reloj, por una vez, no solo medirá: dictará carácter.

Kigali despierta temprano, muy temprano. El sol derrama una luz oblicua que revela los hombros redondeados de las colinas y la cicatriz brillante de cada avenida. No hay un metro inofensivo en el trazado. Comienza llano, como si quisiera tender la mano, y pronto enseña sus intenciones: Nyanza primero, dos veces, para recordar que esta crono no va de apoyar codos y dejarse llevar. Va de colocar el pulso en un filo y sostenerlo. Va de entender que un segundo concedido al hambre del cuerpo se multiplica más adelante, cuando Péage aprieta la mandíbula y Kimihurura, adoquinada y sin vergüenza, te pregunta si aún te queda algo de dignidad para el remate.

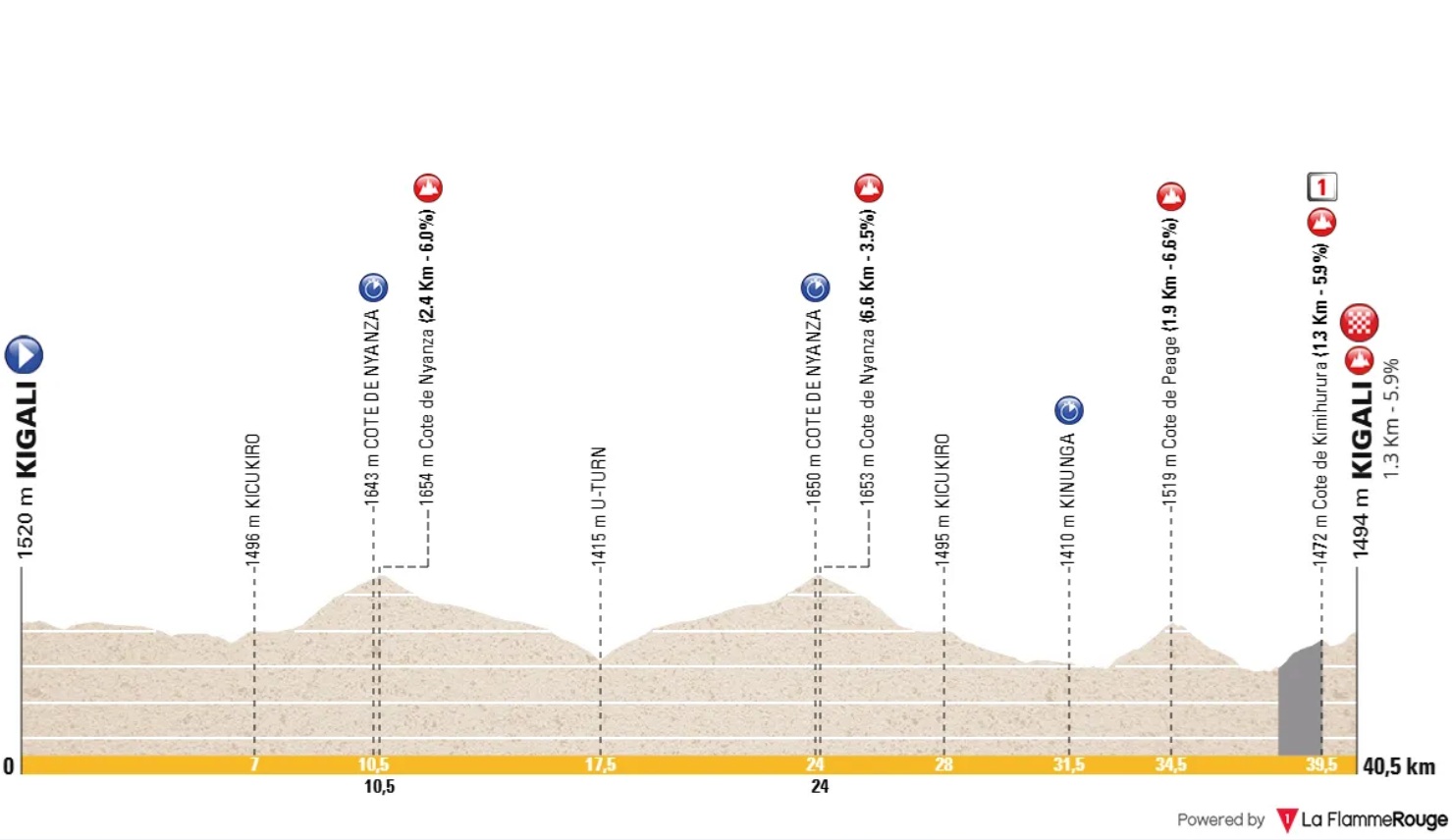

Así es el trazado de la crono.

No es, por tanto, una contrarreloj para esconderse detrás de la aerodinámica. Aquí manda la gestión, la liturgia de los parciales, la humildad de levantar un punto la cabeza cuando falta aire y aún quedan piernas por gastar. La altitud añade un matiz que no aparece en los perfiles: el aire pesa lo justo para que cada aceleración cueste centavos de sangre. Se escuchan, aunque nadie los cite, los consejos de siempre: enfriar antes, beber durante, elegir bien el casco que no asfixie, el mono que no hierva, el desarrollo que permita navegar en el diente preciso sin traquetear la cadencia.

En ese marco, Evenepoel y Pogacar representan dos gramáticas del mismo idioma. El belga llega con la serenidad de quien ha afinado el instrumento para tocar una pieza conocida: salida limpia, primera colina con el motor todavía cerrado, descenso pedaleable, segundo Nyanza para asentarse en el umbral, y a partir de ahí, la música de la constancia. El esloveno, en cambio, recita desde la esquina opuesta: si el terreno favorece el zarpazo y la acumulación de repechos, él sabe encontrar el metro exacto para convertirlos en escalones. Los dos caben en Kigali. El oro tendrá, seguramente, su pulso.

La carrera, sin embargo, no termina en la pelea por el primer cajón. Hay un pelotón de especialistas y de ciclistas totales que han encontrado en este perfil la oportunidad de elevarse medio peldaño. Se oyen nombres a media voz -Küng, Arensman, Vine, Sobrero…- que han aprendido a tratar con cariño los descensos que permiten empujar, las rectas que invitan a equivocarse y ese final que castiga a los impacientes. Aquí, a diferencia de las cronos de postal, no ganará quien más tiempo pase encogido tras el manillar, sino quien acepte que la postura ideal es una postura viva.

España llega con dos cartas nítidas y una consigna sencilla: correr con cabeza, crecer en la segunda mitad, llegar con piernas a Kimihurura. Iván Romeo ha construido su viaje con método: semanas de cabra, reconocimiento a trozos —porque Kigali obliga a convivir con su tráfico— y una idea fija, casi obstinada, de los parciales que quiere ver en pantalla. Es grande, pero no lo suficiente como para quedar encajonado en la etiqueta de “puro rodador”; en estos repechos largos, sin violencia exagerada, puede desplegar esa potencia mediana que en dos o tres golpes deja huella. Si su guion se cumple, la clasificación se abrirá para él como una persiana.

Raúl García Pierna, por su parte, llega con otro tono, igual de serio: la caída de LaVuelta ya pertenece al pasado y el cuerpo, afinado por el Tour y por la propia Vuelta, le ha enseñado que pertenece a ese grupo pequeño en que la confianza no se declama, se ejecuta. Su objetivo —estar entre los quince mejores, mirar de reojo el Top-10 si la jornada y las piernas cooperan— suena más a madurez que a prudencia. Kigali le favorece por lo misma razón que incomoda a los dogmas: no penaliza al completo, no premia solo al templado, exige equilibrio.

El domingo, los relojes computarán lo de siempre: parciales, vatios, aerodinámica, cadencia. Pero también medirán lo que no cabe en los datos. Medirán la paciencia en la primera subida cuando la adrenalina empuja desde la rampa de salida. Medirán el oficio en la segunda, cuando el plan pide no gastar un gramo de más. Medirán la cabeza fría en Péage, ese punto ciego en el que es tan fácil confundir convicción con temeridad. Y medirán el orgullo en Kimihurura, cuando la vibración del adoquín se sube a los antebrazos y cualquier error de trazada se paga con intereses.

Porque esta crono no es una postal exótica con arcoíris. Es un examen de geografía aplicada: altitud, relieve, temperatura y una ciudad que te pide respeto al entrar y al salir. Ganará quien mejor traduzca Kigali a su idioma. Evenepoel trae el diccionario entero; Pogacar, la costumbre de inventar nuevas acepciones. En medio, una nómina amplia con deseos legítimos y dos españoles que, por primera vez en mucho tiempo, llegan con un propósito que no suena impostado: estar donde se decide.

Cuando caiga la tarde y el tráfico vuelva a ocupar las calles, quedará la sensación de que aquí el reloj late distinto. No es un cronómetro que separa; es un corazón que acompasa, que obliga a escuchar el propio ritmo y a elegir dónde subir, dónde sufrir, dónde creer. Kigali, por unas horas, será eso: un latido compartido, una conversación con el tiempo. Y el arcoíris, como siempre, será la forma que adopta el silencio cuando termina la música.