Vemos mal. Cada vez peor. Quizá porque vemos demasiado: conceptos como infoxicación o incluso infobesidad hacen fortuna entre sociólogos e hipocondríacos varios, y se calcula que más del 50% de la población global será miope para el año 2050. La tecnología, quizá porque se siente culpable de atiborrarnos de pantallas, tira hacia adelante buscando más y mejor definición: LG asegura que ya está trabajando en la 8K… Al arte, sin embargo, hace tiempo que se le ocurrió otra solución, muy a su estilo paradójico y juguetón: ¿y si no solo aceptamos la falta de nitidez, sino que la buscamos expresamente para indagar en ella, a ver qué pasa?

Pasaron muchas cosas. La exposición Desenfocado. Otra visión del arte recorre unas cuentas de ellas en CaixaForum Madrid. La vía que ya intuyó el impresionismo a finales del siglo XIX se desplegó en forma de experimento con efectos secundarios muy profundos en la historia del arte: el camino a la abstracción abrió muchas puertas, pero también llevaron al callejón sin salida de Blanco sobre blanco, la genialidad lógicamente irrepetible y más bien sarcástica (¿o no?) de Malevich que expone el MoMA con supermoderno orgullo.

No aparece esta última en la muestra de CaixaForum, ni falta que hace: la colaboración con el Musée de l’Orangerie ha permitido crear una completa estructura narrativa de 72 obras de grandes artistas, en su mayoría contemporáneos. Gente como Alberto Giacometti, Gerhard Richter, Mark Rothko, Eva Nielsens, Thomas Ruff, Alfredo Jaar, Soledad Sevilla, Christian Boltanski, Hans Haacke, Julia Margaret Cameron, Mame-Diarra Niang, Nan Goldin, Bill Viola o Pippilotti Rist.

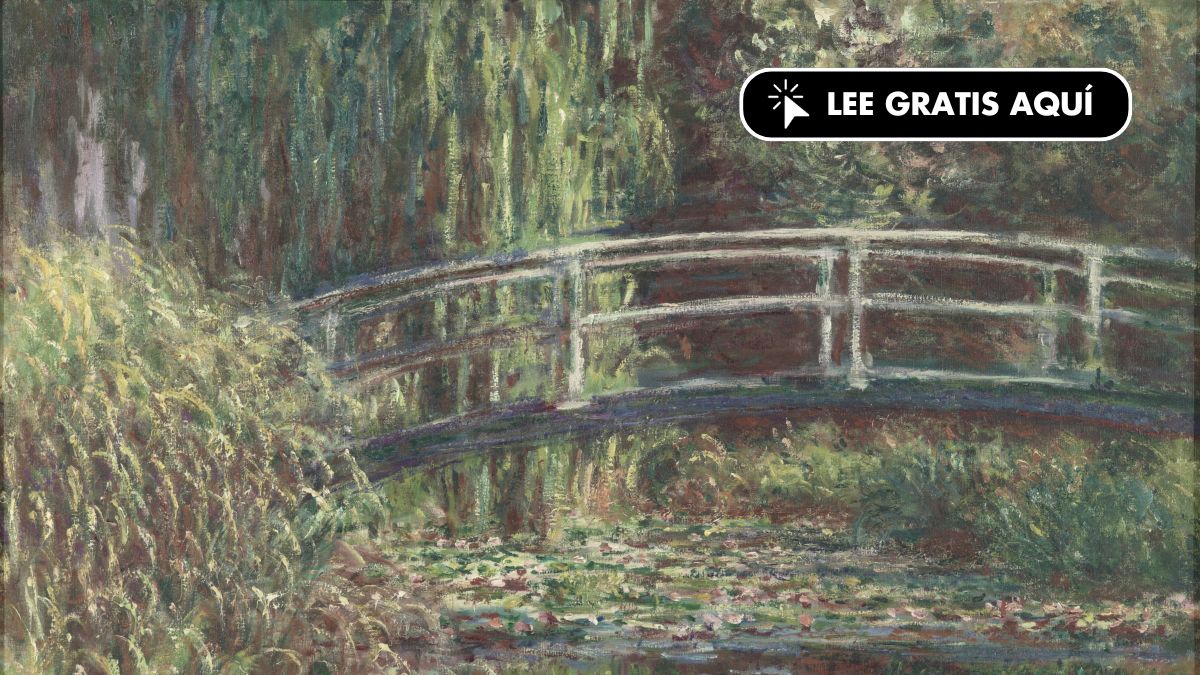

Pero antes (y por delante, probablemente en todos los sentidos) que todos ellos está Claude Monet. Su Le Bassin aux nymphéas, harmonie rose ejerce de anfitrión, al comienzo del recorrido, en el primero de los cinco grandes «ámbitos», como han llamado los organizadores a los diferentes núcleos temáticos de la muestra. Los títulos de estos ámbitos, por cierto, destacan en una generosa tipografía con varias letras ingeniosamente desenfocadas. El visitante achina instintivamente los ojos, sobre todo si, como es el caso del autor de este texto, acaba de recibir en la óptica la noticia de un nuevo avance de su miopía y el precio de la consiguiente graduación. El sentido del humor de las musas…

Y sí, definitivamente ahí pone «Preámbulo». La estrella, por supuesto, es el tan fructífero experimento con los nenúfares por Monet, ya mencionado, bien escoltado por obras tan interesantes como Borderland, otro óleo sobre lienzo de Eugène Carrière, e incluso la escultura el Ecce puer de Medardo Rosso. Aunque casi toda la obra es, lógicamente, pintura y fotografía, con algo de audiovisual y un escarceo con la realidad virtual: si la exposición se abre con un clásico del siglo XIX, se cierra con un cielo creado con IA generativa que los visitantes ven cambiar aplicando distintas lentes.

Ilusiones ópticas

Antes, el segundo ámbito, «En las fronteras de lo visible», entra ya en los intestinos del experimento: «Desde los límites de lo visible, a través de imágenes científicas, hasta la alteración de las referencias artísticas tradicionales, los artistas juegan con la vaguedad más que con la oposición entre representación y no representación», dice el catálogo. De entrada impresionan los cuadros de gran tamaño y nombres de la talla de Mark Rothko, Gerard Richter, Wojciech Fangor, Hans Hartung o Soledad Sevilla.

Una vez situado, al visitante se le insta a jugar con las ilusiones ópticas, recordando que «los artistas también utilizan estos fenómenos para turbar o confundir nuestra visión». Espíritu juguetón del que quizá abuse un poco Vincent Dulom al titular Homenaje a Monet una mancha azul sobre fondo blanco. Dulom trabaja depositando sobre el lienzo, con una impresora y de una sola vez, una película de pigmentos, lo que «produce un halo que emerge en la superficie del soporte, ofreciendo ínfimas variaciones vibratorias. A medida que el ojo intenta acomodarse, aparecen capas de color, matices cromáticos, y se produce una disolución progresiva de la forma». ¿Qué hubiera dicho Monet? Cuestión de gustos.

«La erosión de las certezas» es más conceptual. Se explora lo borroso, «que al principio es definido como una pérdida de nitidez y que se revela como un medio privilegiado para captar un mundo donde la inestabilidad prevalece y la visibilidad se nubla». Aquí los artistas proponen «nuevos enfoques y hacen que su material sea transitorio, desordenado, móvil, inacabado y dudoso». Fotografías como L’École de la Grosse Hamburger Strasse, peculiar descripción del Holocausto judío por Christian Boltanski, que contrasta por motivos obvios trasplantados desde la actualidad con la Eurydice de la israelí Bracha L. Ettinger, «un trabajo memorial a través del mito de Orfeo, que recibe la orden de no mirar hacia atrás en su camino de regreso del inframundo, bajo el riesgo de provocar la segunda muerte de su esposa Eurídice».

El cuarto ámbito, «Elogio de la indefinición», se adentra ya en pantanos metafísicos. Los espejismos de Bill Viola muestran hasta qué punto pueden ser engañados nuestros sentidos; Oscar Muñoz y Bertrand Lavier reflexionan sobre la indefinición de la identidad también es indefinida, y Eva Nielsen y Mame-Diarra Niang le dan vueltas al concepto de tiempo. Además, nombres como Gerhard Richter y Alberto Giacometti dan lustre a la indagación antes de pasar al tramo final, «Futuros inciertos», protagonizado por Nan Goldin, Y. Z. Kami, Maarten Baas y Mircea Cantor, que entonan un canto a la inestabilidad que marca nuestra época, y que, aseguran, «crea las condiciones para un nuevo encanto».

El falso reloj digital de Baas marca el momento de volver al «nítido» mundo exterior, donde se impone un vistazo inmediato al móvil: en la exposición no hay cobertura. Por lo menos, de mi compañía telefónica. Que… Pero eso ya es otra historia de desenfoques.