En San Simón hay actores, profesionales pero también sin experiencia previa. Hay, entonces, personajes, pero no psicología barata en ellos. Hay historias, pero todas responden a una minuciosa investigación de los hechos. La película que el cineasta Miguel Ángel Delgado acaba de estrenar en el Donostia Zinemaldia es una dura, silenciosa, ficción documental sobre el campo de concentración franquista de la ría de Vigo. Por la isla pasaron, entre 1936 y 1943, unos 6.000 presos republicanos y antifascistas y en ella murieron al menos 463 personas. Unos fusilados, otros paseados y en sacas, otros debidos a las duras condiciones del lugar. El filme, arguye su director, reflexiona “sobre la construcción de la memoria”. Ochenta y dos años después de su clausura, esta continúa en disputa.

La oscura memoria de Santa Isabel, un campo de concentración franquista a 500 metros de la catedral de Santiago

Delgado descubrió San Simón cuando trabajaba, para el centro de arte Tabacalera de Madrid, en un proyecto de exposición sobre islas cárcel. “No estaba relacionado directamente con el franquismo”, relata a elDiario.es, “de hecho, me centraba en Chéjov y la isla de Sajalín [a la que el escritor ruso dedicó un libro de notas de viaje]. Pero tropecé con las cartas y diarios de algunos de los internos de San Simón. Me quedé impresionado”. Comenzó entonces a indagar en un lugar que, antes de escenario de la represión franquista, había sido lazareto o paisaje de la lírica medieval galaico portuguesa. Historiadores, documentalistas o militantes de asociaciones memorialistas le ayudaron durante los más de cuatro años que empleó en dar forma a la película.

“Mi idea inicial era un filme más experimental, inspirado en el cine de Straub-Huillet”, explica, “de ese momento conservo un trávelin alrededor del perímetro de la isla que hice con Ramón, el barquero”. Algo de ese hieratismo radical de Straub y Huillet, que también remite al célebre efecto distanciador teorizado por Bertolt Brecht, conserva San Simón. Pero su gesto no es tan arisco. Y eso que la obra escapa a ciertos convencionalismos de la ficción cinematográfica: sus protagonistas acaban por conformar un ente colectivo, la trama es episódica y sin giros sensacionalistas. “La memoria es fragmentaria. También lo es el relato que aún hoy tenemos de la dictadura”, argumenta, “eso lo refleja la estructura de la película”.

Hijos y nietos de presos en la isla

Esta comienza en 1936 y remata en 1943, con la clausura del centro de detención. La caída de su primer director —implicado en un turbio escándalo de corrupción y fusilado por sus correligionarios fascistas—, el asesinato de mineros llegados la prisión de la ría de Vigo tras la caída del frente de Asturias o las epidemias que diezmaban la población reclusa son algunos de los capítulos, rigurosamente históricos, que hacen avanzar el metraje. “Todo lo que vemos está documentado”, señala Delgado, “incluso el encuentro de la niña Salud [hija de uno de los celadores de la isla] con la bestia es verdad]”. La ficción como mecanismo de acceso a lo real.

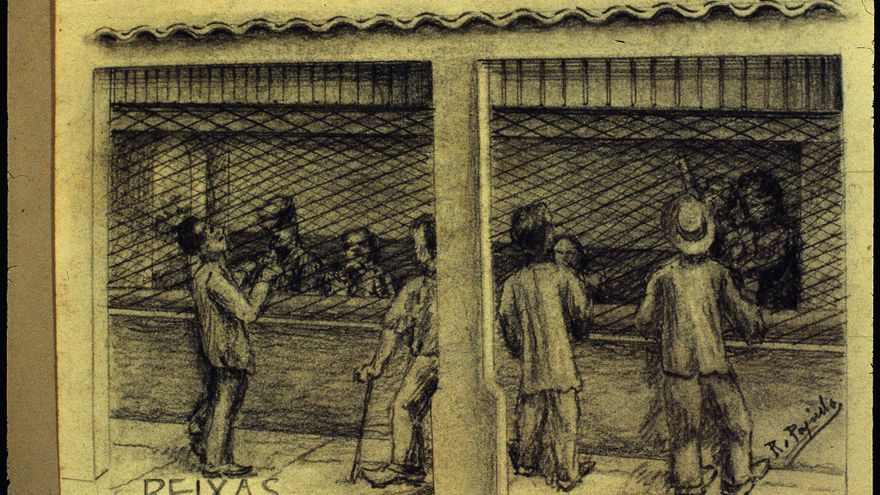

San Simón está rodada en blanco y negro. Esta decisión, explica el cineasta, le sirve para recordar al espectador que, pese a todo, se encuentra ante un espacio ficcionado. Que el ámbito es el de la necesidad de elaborar un relato sobre una memoria negada o, por lo menos, difuminada. Hay una construcción que intenta conducir a una verdad. Los actores sin experiencia previa que componen parte del elenco son, algunos, hijos o nietos de internos en el campo de concentración. Los profesionales, nombres como Flako Estévez, Alexandro Bouzó o Tatán, se implicaron a fondo en el proceso. Y encarnan personajes delgados, a veces esquemáticos, su humanidad reducida por las circunstancias. “Quise mantener la isla en el corazón de la película”, indica, “lo que va en contra de profundizar en los personajes. Además, los presos de San Simón apenas dejaron documentación sobre sus sentimientos o emociones. Lo que escribían era casi un atestado de lo que sucedía”. Un dejar constancia, una memoria, añade Delgado, que iniciaron los propios represaliados.

“Del olvido a la negación”

La película se asoma, así, a “un ámbito de silencio”. El de aquellos que sobrevivieron a sus penosas condiciones y torturas, pero también al que rodeó durante décadas lo que allí había pasado. La herida continúa, de alguna forma, abierta. “El historiador Antonio Míguez entiende que hemos pasado de una fase de olvido a una fase de negación”, afirma, “eso ha provocado que cineastas, desde el rigor histórico, nos situemos en contra de esa negación”. Una parte significativa de la sociedad, entiende, comparte esa mirada, que en el caso de San Simón se concreta en la idea de “isla de la memoria”. Pero existe resistencia por parte de las autoridades gestoras, precisa.

Quizás este contexto sea una de las causas que explica la inexistencia de un cine de los campos de concentración en el Estado español. “No hay nada comparable a esas grandes películas europeas sobre los campos, es cierto”, admite, pero también apunta a la especificidad del fenómeno en Galicia y España. La iconografía concentracionaria es muy distinta: el primer franquismo se sirvió de monasterios, colegios, plazas de toros —San Simón es la única isla campo, aunque hubo campos en otras islas—, para recluir, y a menudo exterminar, a los demócratas republicanos. “Pero la gravedad de lo que allí sucedió no está aún bien investigada”, dice.

Delgado une las dos ideas, la disputa de la memoria y la ausencia de un cine sobre los campos, con el ejemplo de una película, Austerlitz (2016), del ucraniano Sergei Loznitsa. En este documental, Loznista viaja a varios lager nazis que ahora funcionan como museos: Dachau, Ravensbrück, Sachsenhausen y Dora-Mittelbau. “Encuentra unas brutales hordas turísticas, gente haciéndose selfies, y reflexiona sobre qué significa todo eso”, argumenta Delgado, “la museificación de un lugar de memoria no es suficiente. Cuando te dotas de herramientas inadecuadas, obtienes resultados inadecuados. En San Simón, las asociaciones memorialistas plantean un plan de usos adecuados. Creo que tener en cuenta distintas voces y sensibilidades es lo correcto”.

Historiadores a Alfonso Rueda sobre la cárcel franquista de San Simón: “La verdad de los hechos no se discute”

Tras su paso por el Festival de Donostia —allí se estrenó el 25 de septiembre en la sección Made in Spain—, San Simón irá al Festival de Ourense el 2 de octubre y llegará a las salas comerciales el 24 del mismo mes.