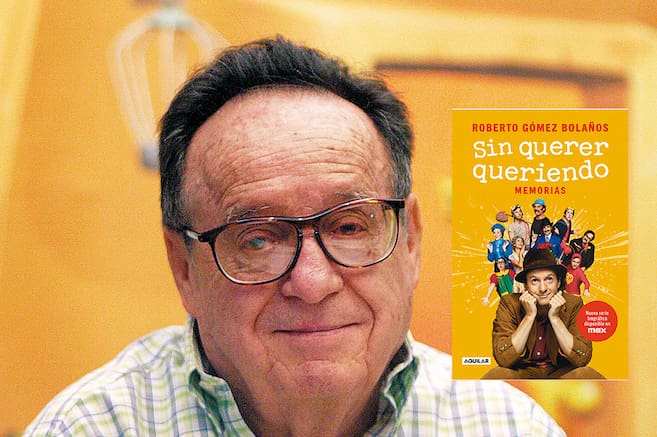

Roberto Mario Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, fue un actor, comediante, guionista, director y productor mexicano. Nació el 21 de febrero de 1929, en Ciudad de México, y murió el 28 de noviembre de 2014, en Cancún. A la derecha, la portada de sus memorias, en librerías con el sello editorial Aguilar.

Fotografía por: Agencia AFP

Elsa Bolaños Cacho de Gómez Linares era el nombre de mi madre. Había nacido el 4 de abril de 1902 en la entonces muy importante ciudad de Oaxaca, capital del estado del mismo nombre, en el seno de una familia que podía considerarse de clase media alta. Su padre, Ramón Bolaños Cacho, era un médico militar que había alcanzado buen prestigio como apóstol de la medicina. Fue quizá este apostolado lo que provocó su temprana muerte en el año de 1906, como consecuencia de una neumonía fulminante, producto de una visita médica a una familia de escasos recursos económicos, efectuada a altas horas de una noche en que campeaba una helada y cruda tormenta. Él (mi abuelo materno) se había casado con la bella zacatecana María Aguilar, con quien procreo siete hijos: Eva, Ramón, Fernando, Roberto, Ernesto, Emilia y Elsa, mi mamá. Con excepción de Roberto, quien murió atropellado por un tranvía “de mulitas” en los azarosos inicios de la revolución, los demás fallecieron a edades que podría calificar como “razonables”.

Fueron precisamente los peligros de la revuelta armada los que motivaron el éxodo familiar, encabezado por mi abuela, con destino a Nueva York, ciudad que ya entonces emergía como una de las principales metrópolis del mundo. Ahí se instalaron en el tumultuoso y agitado barrio de Brooklyn, a orillas del East River, lugar que habría de ser la residencia de mi madre desde que tenía 10 años hasta cerca de los 20. Dicho lugar llegó a convertirse en algo así como el “refugio neoyorkino” de amistades y parientes que emigraban a la populosa urbe, y que encontraban ahí el asilo que les permitía sobrevivir mientras buscaban la manera de ganarse el sustento personal. El factor anecdótico cobra mayor trascendencia al destacar que uno de los parientes que recibieron tal beneficio se llamaba Gustavo Díaz Ordaz, quien llegaría a ser el controvertido presidente de México durante el periodo de 1964 a 1970. Éste era primo de mi madre, y ambos tenían el mismo parentesco con el eminente y queridísimo doctor Gilberto Bolaños Cacho, que fue precisamente quien intervino en mi aventura prenatal.

* * *

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

En la iglesia, el sacerdote hizo la advertencia rutinaria:

—Si entre los presentes hay alguien que tenga algún impedimento para la celebración de este matrimonio, que hable hoy o que calle para siempre.

Lo que no resultó tan rutinario fue la exclamación de una señora que se puso de pie diciendo:

—¡Yo! ¡Yo tengo un impedimento!

Y ante la consternación (o curiosidad) de la concurrencia, la mujer avanzó llevando de la mano a un niño de siete u ocho años, hasta acercarse a los contrayentes para dar la explicación correspondiente:

—El impedimento es este niño —dijo—, que es hijo mío y del novio.

Obviamente, los murmullos invadieron el sacro recinto, al tiempo que la novia (quien luego llegaría a ser mi madre) miraba inquisitivamente al novio (quien llegaría a ser mi padre). Éste hizo un gesto de resignación que implicaba un tácito reconocimiento a lo afirmado por la mujer; y entonces, a sugerencia del sacerdote que oficiaba la ceremonia, los principales actores pasaron a la sacristía. ¿Qué fue exactamente lo que se dijo o discutió ahí? Lo ignoro, pues mi madre, que fue quien me contó el hecho muchos años después, no ahondó en detalles. Lo único concreto era que, tanto eclesiástica como civilmente, esto no constituía un impedimento legal para la celebración del matrimonio, de modo que tras alguna disculpa pronunciada frente a los concurrentes, la ceremonia continuó hasta llegar a feliz (¿feliz?) término.

* * *

Mi padre, Francisco Gómez Linares, nació en Guanajuato en 1892 o 1893. Aunque su familia había pertenecido a un estrato de buen rango socioeconómico, a la fecha de mi nacimiento conservaba apenas algunas reminiscencias de la antigua abundancia; eso sí: un caudal de recato, pudor, decoro y demás virtudes que caracterizaban a la llamada gente “decente”. Habían sido cinco hermanos: Joaquín, coronel de las tropas federales que se suicidó al ser derrotado por la terrible División del Norte, comandada por Pancho Villa; Ricardo, quien murió a temprana edad, a diferencia de Lola y Esperanza quienes fallecieron mucho después —sobre todo mi tía Esperanza, quien sobrepasó los 90 años, por lo que constituyó el último contacto que tuve con mi familia paterna—. Y el menor de los hermanos fue mi papá, Francisco, excelente pintor y dibujante, actor de teatro a escondidas de la mojigata familia que consideraba, como muchos en aquellos tiempos, que pertenecer al ambiente teatral era algo así como adquirir un pasaporte para ir al infierno. De cualquier manera, lo suyo era el arte en muchas de sus manifestaciones, pues aparte de pintar y dibujar, también cantaba, tocaba la mandolina, declamaba y, por si fuera poco, era un hombre culto, guapo, simpático, magnífico contador de chistes y habitual centro de atracción en fiestas y reuniones. Y sin lugar a dudas fue todo esto lo que, irónicamente, lo condujo a ser víctima constante de dos excesos: el alcohol y las mujeres. Entre ambos lo mataron a la temprana edad de 42 o 43 años.

Como pintor había destacado ampliamente. Su prestigio de estupendo retratista, por ejemplo, lo llevó a realizar, entre otros muchos, el retrato de doña Carmen, la esposa de Emilio Portes Gil, cuando éste era presidente de la República, lo mismo que el retrato del presidente Harding, de Estados Unidos (retrato que aún figura en la Galería de Presidentes que se encuentra en el hotel Gunter de San Antonio, Texas). Mi padre llegó también a ser director artístico de El Universal, que era entonces el periódico de mayor prestigio en el país, y pintó o dibujó las portadas de El Continental y El Universal Gráfico, dos de las revistas más importantes de su época, al mismo tiempo que, también en El Universal, ilustraba los cuentos que enviaba semanalmente el conocido escritor don Martín Luis Guzmán.

Sin embargo, al parejo de su capacidad para el arte estaba su capacidad para la bohemia, esa tendencia que suscita la veneración y hasta el elogio de no pocos intelectuales, pero que casi siempre consume la salud y el dinero de quien la practica. En el caso de mi padre, esto derivó en una viuda sin dinero y tres huérfanos sin lo mismo. O quizá fueron dos (o más) las viudas y cuatro (o más) los huérfanos, pues durante el velorio se presentó aquella señora que había interrumpido la boda de mi mamá, acompañada por su hijo (mi medio hermano) convertido ya en un muchacho de 16 o 17 años. La buena señora llegó a solicitar la parte de la herencia que debería corresponderles, pero optó por retirarse cuando vio las condiciones en que habíamos quedado. Debo señalar que, por circunstancias que ignoro, jamás llegué a ver en persona a aquel medio hermano, de cuya existencia me enteré mucho tiempo después, cuando mi mamá me contó las dos anécdotas: la de la boda y la del velorio. Pasado el tiempo me enteré de su fallecimiento por esquelas y notas publicadas en los periódicos, en las que se destacaba que había sido un hombre íntegro y honesto, apreciado y respetado por todos aquellos que lo habían conocido. Llevaba el apellido completo de mi padre: Gómez Linares.

* * *

Víctima de un derrame cerebral, mi papá murió el 7 de septiembre de 1935, cuando mi mamá tenía 33 años; mi hermano mayor (Paco) se acercaba a los nueve, yo tenía seis y medio y mi hermano menor (Horacio) apenas rebasaba los cinco. Vivíamos en la calle del Carmen (ahora González de Cossío) de la que entonces era la lejana y escasamente poblada colonia del Valle, en una casa que había construido mi mamá valiéndose, literalmente, de lo que ahorraba en las compras del mercado y similares. Pero esto sucedió mientras el éxito artístico de mi padre auguraba un próspero futuro, lo que estuvo muy lejos de acontecer. Al contrario: entre el derroche que prodigaba su bohemia y los gastos que generaba su dolorosa agonía, mi padre no dejó más herencia que una casa hipotecada y deudas, muchas deudas. Por lo tanto, mi mamá tuvo que vender la casa, con la mala suerte de que aún estaban vigentes los estragos de la gran crisis económica, razón por la cual recibió una mínima cantidad por la venta.

En consecuencia, nos fuimos a vivir en el piso superior de una casa de las llamadas “dúplex”, que distaba muchísimo de tener las comodidades de la anterior. Pero estaba precisamente a un lado de ella, de modo que con mucha frecuencia pasábamos por enfrente de la habitación que había hecho las veces de estudio de mi padre, y por cuya ventana seguía escapándose aquel olor de guache u óleo, que para mí sigue siendo inconfundible generador de esa otra nostalgia: la de un padre con el que conviví muy poco tiempo y que, a pesar de ello, dejó en mí una profunda huella. Era, además, la ventana por donde yo acostumbraba asomarme para esperar la llegada de mi papá. Y esto, por cierto, fue algo que seguí haciendo durante algunos días después de su muerte, pues consideraba que debió haber algún error en aquella frase que pronunció mi mamá para informarme: “Tu papá ya se fue al cielo”.

Pero no tardé en darme cuenta de que esa era la verdad, porque mi papá ya nunca regresó.

* * *

No habían terminado aún las aflicciones de mi mamá, pues tan sólo unos días después recibió la noticia de que mi abuela había sufrido un ataque que la dejó casi totalmente paralítica durante el resto de su vida. En razón de su precario estado de salud, la familia decidió ocultarle el deceso de mi papá, pero mi torpeza se puso de manifiesto cuando repetí frente a ella el mismo eufemismo que había usado mi mamá para darme la noticia: “Mi papá ya se fue al cielo”. Entonces supe que la parálisis suele ser insuficiente para impedir que ruede una lágrima por la mejilla de quien la padece.

* Se publica con autorización de Penguin Random House Grupo Editorial. Roberto Gómez Bolaños fue actor, escritor, guionista, director de cine y productor de televisión, así como creador de célebres programas de entretenimiento. Su fama por El Chavo del ocho y El Chapulín colorado lo llevó a ser visto con inmenso cariño en México, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile y muchos países más. También escribió poesía y fue director teatral, protagonizó y dirigió películas como El Chanfle y obras de teatro como 11 y 12.