Tengo una máxima como crítico a la que no suelo traicionar. Nunca escribo sobre libros que no me gustan, porque estimo que la mejor forma de analizarlos es el silencio, que no da propaganda a su contenido ni lesiona la autoestima de las personas que … los han rubricado.

Solo una vez, hará un lustro, mes arriba o abajo, falté a mi código deontológico forense. Y fue con motivo de la concesión del premio de la Crítica de Castilla y León a Pilar Fraile por su novela ‘Días de euforia’. Entonces, indignado con el fallo del jurado, me despaché a gusto contra la novela (y puede que también contra la autora), por mucho que mi impulso destazador me dejara luego un mal cuerpo que tardó semanas en desaparecer, como el remordimiento por una mala acción que se niega a abandonar definitivamente una conciencia apesadumbrada.

Han pasado cinco años desde entonces y nunca me he sentido aliviado del todo por asestar aquel zarpazo analítico, quizás porque soy más propenso a provocar sonrisas en los demás que rictus de tristeza en sus semblantes. Y ha tenido que ser la propia autora salmantina la que, con su nueva y conmovedora novela, ha devuelto las aguas al cauce de la normalidad.

-

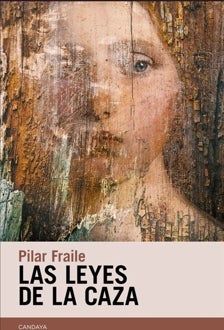

Pilar Fraile

224 páginas 19,90 euros

De la mano del convincente sello editorial Candaya, Fraile publicó en los albores del verano ‘Las leyes de la caza’, una novela profunda en su temática, intensa en su contenido, fértil en su lenguaje. Nada que ver con aquella anterior que me pareció tan superficial y artificiosa y tan injustamente recompensada.

En ‘Las leyes de la caza’ la poeta y narradora engancha desde el párrafo inicial, como si fuera un anzuelo que atrae a un pez nada más verlo resplandecer en el río. Bastan unas pocas líneas para que la desazón por la desaparición del pequeño Oliver invada al lector. Luego vendrán la intranquilidad, la inquietud, la intriga, el afán por saber qué ha sido del pequeño. Y todo eso Pilar lo va administrando y dosificando no con una estructura lineal, sino con la aparición de una serie de personajes que, a través de sus testimonios, de sus evocaciones y del lugar que juegan en la historia, van jalonando una serie de acontecimientos que no dejan de acrecentar el ritmo narrativo y la tensión emocional. Así surge Jana, la madre afligida y recién divorciada que busca su verdadera identidad en una comuna/secta/religión campestre, o la comisaria enganchada a un amante inconveniente y a vicios inconfesables o Jonás, el policía homosexual e incomprendido que fue número uno de su promoción académica, o el padre y la nueva novia del pequeño o los misteriosos compañeros de «la Comunidad» o El Manco, ese pescador furtivo que se convierte en el eslabón más débil de la cadena.

Y, con todo, me parece que no son los personajes humanos los verdaderos protagonistas de la novela: el miedo que flota en un ambiente gélido y neblinoso, la incertidumbre húmeda que se filtra en los huesos, la quemazón por la pérdida, la búsqueda (no solo del niño, sino de la auténtica identidad) y la denuncia encarnizada contra una sociedad devaluada y en conflicto, donde los políticos se enfrentan y denigran sin ton ni son, donde lugareños y animalistas no se ponen de acuerdo, donde los medios de comunicación, como la propia policía, no siempre (o casi nunca) hacen coincidir los hechos con la verdad y ofrecen una realidad sesgada y relatada a la medida de sus intereses. Incluso los mandos de las fuerzas de seguridad que tiran de los hilos urgen a sus subordinados para que eviten polvaredas y encuentren enseguida una cabeza de turco a la que encalomarle el muerto, si es que el cuerpo aparece. Porque el primer cadáver que se descubre es el de un hombre atacado por una jauría de perros, para que alguien incluya a los lobos en la ecuación y el resultado cause la fricción entre los partidarios y los detractores de los cánidos.

La novela crece en consistencia a merced que se van discerniendo los detalles, hasta llegar a un desenlace brutal (en todos los sentidos) y brillante, en el que la autora se convierte -metafóricamente hablando- en jueza que deja el caso visto para sentencia y debe ser el propio lector, convertido en jurado, el que, en función de las pruebas y declaraciones recopiladas, adopte un veredicto particular, no solo sobre el caso, sino sobre este maremágnum convivencial en el que nos toca resistir a nuestro pesar.

Tengo la sensación de que Pilar Fraile alberga una visión pesimista y desesperanzada del mundo que habitamos. Quizás eso le haya servido para profundizar en sus emociones y ponerlas de manifiesto en una novela cuyas únicas fisuras residen en un exceso de erratas que la editorial deberá remediar en una próxima edición.

Pero también tengo la seguridad de que, como Jana, la madre del pequeño Oliver, busca su verdadero «yo» al integrarse en aquella extraña comuna, los lectores hemos descubierto a la verdadera novelista, definitivamente plena, madura y convincente, que nos ha capturado, que nos ha hecho sufrir, disfrutar y recapacitar a lo largo de las doscientas páginas de una novela legítimamente magnífica y que no malgasta un solo cartucho pegando tiros al aire.