La luz queda es una nouvelle sobre los vínculos, la memoria y las imágenes que perduran para siempre. Pereyra construye una historia poética y conmovedora, donde lo íntimo y lo universal se entrelazan.

La trama de la historia dice que Arturo es fotógrafo y viaja con su hija, Romina, a Buenos Aires para realizarse unos estudios médicos. Gravemente enfermo, decide bajarse del ómnibus apenas iniciado el trayecto, con la excusa de una obligación pendiente. Ese gesto inquieta a Romina, que pronto comenzará a descubrir un costado desconocido de su padre: un hombre atrapado en la búsqueda de imágenes finales, de instantes irrepetibles, de un revelado último capaz de vencer al tiempo.

Mirador Provincial dialogó con el autor sobre el proceso creativo.

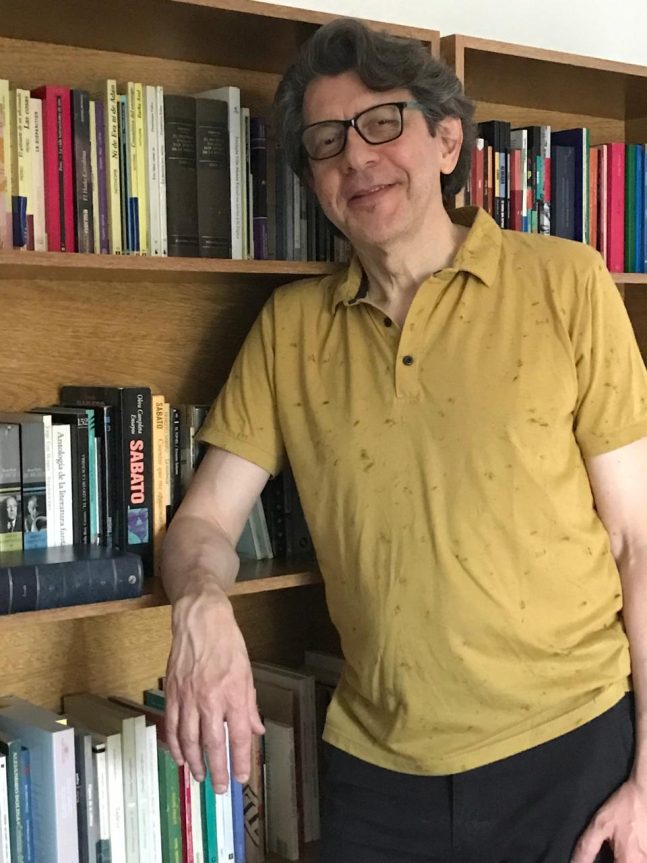

Alejandro Pereyra en primera persona

-¿Qué te llevó a escribir La luz queda en formato coral?

-La dinámica de la segunda persona me fue auspiciando la necesidad de personajes. ¿A quién le habla este personaje? ¿A quién quiere decirle algo que no será respondido, ni siquiera escuchado? Por eso —porque no será respondido— yo hablo de prisma más que de estructura coral. No es un coro. O, si no, podríamos compararlo con la conformación de un cairel, adivinado solo por sus facetas que miran hacia fuera.

-¿Cuáles son las obras que te influenciaron a la hora de escribir la historia?

-Más allá de las influencias que uno ya no percibe porque las ha interiorizado (Kafka, Joyce, Godard, quizá Cortázar), y que —me parece— no son evidentes en La luz queda, para esta novela corta tenía muy presente un aspecto de Edipo Rey, de Sófocles. Me refiero a esa ingenuidad de Edipo, ese no querer ver lo ominoso hasta el punto en el que, cuando la visión es inevitable, tiene que cegarse. Quería repetir esa sensación en el lector: que el lector intuyera algo que el personaje de Romina no puede o no quiere ver. En Edipo Rey hay un temor algo morboso en el lector por saber cuál será la reacción de Edipo cuando “caiga”.

Después, hay cierta madurez de la prosa a la que me gustaría llegar alguna vez: influencias inalcanzables de escritores que detentan una solidez inaudita del lenguaje. Escritores muy disímiles como Borges, Osvaldo Lamborghini, Saer, Serge Daney tienen una prosa “calafateada”, si se me permite la metáfora náutica. Parecen organismos o mecanismos originales pero irrefutables, que uno no intuye cómo han llegado a construirse. Lo que sí sospecho es que se trata de una aventura personal: la construcción de la propia voz. En el caso de La luz queda, esa búsqueda de una voz propia se percibe mejor en los capítulos en los que habla el narrador.

También reconozco influencias cinematográficas. Ya hablé de Godard, aunque su influencia fue más notable en mi primer libro de cuentos, El peor de los desiertos (Baltasara Editora). En La luz queda hay cierta injerencia de algunas películas del director egipcio-canadiense de ascendencia armenia, Atom Egoyan. Básicamente de tres de sus films: The Adjuster, Exótica y El dulce porvenir. Egoyan es un cineasta desparejo, pero en estas tres películas llega a acorralar la ambigüedad de la psiquis humana desde la puesta en escena de lo ominoso y/o prohibido.

El dolor y la escritura. La falta

-El dolor y la pérdida es un motor muy potente en la historia. ¿Cómo fue el ejercicio narrativo a la hora de escribir desde puntos de la existencia habitados por la falta?

-¿Sobre qué otra cosa se podría escribir, si no es sobre la falta? Se escribe sobre lo perdido o sobre lo que nunca llegará. Basta describir un objeto para saber que algo falta allí, y que aquello que falta lo determina.

Sospecho que la falta siempre está vinculada a la muerte, más que nada en su aspecto de inevitable. Y en La luz queda, lo inevitable determina la angustia de los personajes y habita, sobre todo, en la elipsis o en lo no dicho.

-¿Pensás que un artista es más creativo cuando atraviesa el dolor?

-No me parece. Habría que ver cada caso, pero en lo personal no puedo escribir inmerso en el sufrimiento. Estoy muy ocupado sufriendo. Coincido con los que sostienen que se escribe con el recuerdo del sufrimiento. Incluso algo más: se suele narrar una situación traumática que nada tiene que ver con nuestro dolor, pero que lo alude. Es decir, se hace la posible puesta de un dolor semejante.

-¿Cómo nace el título de la obra?

-En principio iba a llamarse La tardanza de los ojos, que es el título de uno de los capítulos, pero al final, charlando con la editora Graciela Scarlatto, quedamos en que La luz queda era mejor. Sobre todo por la ambigüedad de ese título, que a mí me refiere a la luz que le queda a Arturo para sacar su última fotografía, pero también a “queda” como sinónimo de “quieta”. Una luz que no deja de iluminar algo no muy preciso, pero determinante. Como un reclamo constante.

-En tiempos gobernados por la imagen y la inmediatez, ¿son las formas breves de escritura las indicadas para el lector contemporáneo?

-Este tema me interpela especialmente. Como siempre sucede en el arte y en la cultura, las dinámicas cambian de acuerdo a los tiempos, y lo hacen de manera transversal: lectores, escritores, editores —en el caso de la literatura—. El problema no sería tanto la brevedad como el grado de simplificación que supuestamente se demanda. Los textos son breves, de capítulos y frases cortos, pero, en general, no son Pedro Páramo. O El ducto, de Guillermo Bacchini. Son livianos, como para leer en el colectivo o mientras hay algún sonido en el ambiente. Y todo es corto, para intercalar con visitas al celular.

La facilidad se ha tornado virtud artística; la simplicidad, una coartada para la pereza. Por ejemplo, en el microteatro se terminan haciendo sketchs, generalmente graciosos y superficiales. Sospecho que muy lejos estamos de la idea de teatro que los dramaturgos y los directores quisieran hacer. En lo audiovisual, las series se ven más que las películas porque lo episódico da la idea de velocidad, de no estar perdiendo el tiempo. Aunque se vean cuatro capítulos “engordados” en sus tramas para vestir una o dos ideas simples. Las cosas deben desarrollarse y acabar rápido. Y la profundidad escasea.

En ese sentido, la brevedad de La luz queda solo obedece a la dinámica de la escritura de ese texto y a ninguna más. No está pensada para facilitar la lectura. Es lo que es y lo que dura. Como un mediometraje. Por eso es intensa; no está engordada.

Por ejemplo, el primer capítulo, con el habla de Romina al padre, no solo es el fundamental de la novela: también es mucho más largo que los otros. Porque no me cuido de que todos los capítulos sean de la misma extensión. Ese aspecto de la estructura se va dando solo.

Pero, respondiendo específicamente a la pregunta: si la brevedad y la inmediatez fuesen las únicas posibilidades del lector contemporáneo, inhabilitaríamos a la mayor parte de la literatura de los siglos XIX y XX. Por otra parte —por ejemplo— Mircea Cărtărescu, el escritor rumano, es un posible candidato al Premio Nobel y escribe tanto breves novelas como mamotretos. Me parece que a algunas editoriales esta necesidad de brevedad y prosa simplificada les resulta cómoda y redituable.

Las películas, los libros

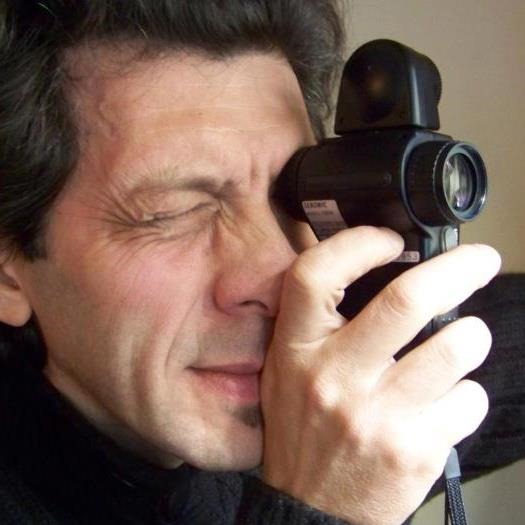

-Sos director de cine, ¿cómo es el paso del lenguaje audiovisual al lenguaje literario?, ¿cómo jugás con el cruce de las artes?

-Me parece que la mayor influencia que mi experiencia como director de fotografía, o como analista y crítico cinematográfico, ha ejercido sobre lo que escribo deviene de la dinámica de la imagen. Me refiero a su manipulación narrativa. En cine, una imagen no solo está vinculada con el plano anterior y posterior, sino —dependiendo de su intensidad— con toda la película. Me doy cuenta de que, a veces, pretendo que suceda lo mismo con una frase o con una imagen literaria. Repito algunas palabras o artículo frases semejantes para crear esas vinculaciones.

-¿Cuál fue el último libro que leíste?

-Como no soy muy rápido para leer, leo de a veinte libros a la vez o más. La vida es muy corta como para pasar de un universo literario a otro solo cuando se ha terminado el primero. En esa dinámica, acabo de terminar Bouvard y Pécuchet, de Flaubert, y La Odisea, de Homero. Este último porque estoy releyendo Ulises, de Joyce.

También, en estos meses, terminé Desintegración en una caja, de Martínez Daniell; El taller literario, de Francisco Bitar; y, entre otros, varios libros de Ariana Harwicz, quien me parece una escritora valiente y virtuosa.

También Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis de Lacan.

-¿Y la última película que viste?

-One Battle After Another, de Paul Thomas Anderson, pero, lamentablemente, para comprobar que está sobrevalorada. Como me gusta mucho Pynchon, no dudé en ir. También porque vi a un crítico mediático decir en un streaming que, en esta película, Anderson estaba quince años adelantado. Y no. Esta película podría haberse hecho treinta y cinco años atrás. Pero filma bien Paul Thomas Anderson. Y es un excelente director de actores. Recomiendo The Master y Petróleo sangriento.

También volví a ver The Adjuster, de Atom Egoyan, para grabar un video de recomendación para su proyección en el Cineclú de Rosario.

Bio

Alejandro Pereyra (Buenos Aires, 1962) es escritor, guionista y director de cine. Su obra transita entre la narrativa y el cine de autor, con un estilo intimista y poético que indaga en la memoria, los vínculos y los silencios. Emergente de la Escuela Provincial de Cine y Televisión de Rosario, realizó la dirección de fotografía de varios largometrajes a nivel nacional y regional. Su actividad literaria empezó a vislumbrarse cuando algunos de sus relatos formaron parte de antologías de la Universidad Nacional de Rosario, 1999. Publicó luego el libro de cuentos El peor de los desiertos, Baltasara Editora, 2012; y un tiempo después la novela breve Todos los fríos van al zar, El Pasquín editorial, 2016. En el año 2022 publicó en Editorial Casagrande su segundo libro de cuentos, Seguro estoy del viento. Actualmente, está terminando la escritura de su segunda novela, La tardanza de los ojos, mientras prepara la reedición de su novela breve, Todos los fríos van al zar, en esta ocasión seguida de algunas consideraciones sobre literatura moderna. Varios de sus microrrelatos fueron elegidos para la edición de la antología 2008 del certamen de la Universidad Popular de Talarrubias. Es crítico y analista de cine, escribe en la revista El cine, probablemente. La luz queda, publicado en 2025 por Ediciones Diotima, es su libro más reciente.

Notas relacionadas

Te puede Interesar

La edificación del nuevo inmueble para el Instituto Superior Nº 8 «Almirante Brown», situado en la intersección de las calles Castellanos y Güemes, en el barrio Candioti Norte de la capital provincial, progresa de manera sostenida. Esta fase de la obra se desarrolla tras un rediseño del proyecto original, bajo la ejecución de la empresa…

La provincia de Entre Ríos se encuentra conmocionada tras confirmarse el peor desenlace en la búsqueda de Daiana Magalí Mendieta. La joven de 22 años, que había sido reportada como desaparecida el 3 de octubre, fue hallada el martes 7 sin vida, con un disparo de arma de fuego en la cabeza, en un aljibe…