AÑADIR A FAVORITOS Please login to bookmark

Close

Al principio de la película, un meteorito atraviesa la atmósfera de la Tierra y se impacta contra un faro. Algo comienza a expandirse, un resplandor que avanza lentamente cubriendo el terreno circundante. La zona afectada, dentro de ese velo45 que modifica la luz y las percepciones, es el Área X, donde el ADN de los seres vivos, plantas, animales y seres humanos, puede combinarse para formar extrañas criaturas. Es algo insólito, desconocido, peligroso y, por eso, como con la intención de entenderlo, el gobierno envía a sus mejores científicos a investigar, pero solo uno de ellos, una bióloga, Lena, ha vuelto.

Esa es la historia, al menos el principio, de Aniquilación (2018), una película basada en el libro homónimo de Jeff VanderMeer, uno de los exponentes más conocidos del género New Weird. Él mismo, junto con su esposa Ann VanderMeer, editó las antologías The New Weird (2007) y The Weird (2012) que le dieron nombre y revivieron la discusión alrededor de este género, donde lo cotidiano se vuelve extraño y lo extraño se vuelve cotidiano, las reglas del mundo pierden solidez y se pone en duda la capacidad de entendimiento del ser humano.

Este género de principios del milenio no se ha quedado en las letras anglosajonas, sino que, como el resplandor, ha permeado el resto de la literatura y ya se puede hablar de que existe una nueva ficción extraña latinoamericana, lo que se puede apreciar en que, en la última década, autores y autoras han comenzado a experimentar con las herramientas del New Weird, lo han hibridado con los paisajes y las preocupaciones inherentes de sus territorios y han introducido en él elementos de otros saberes para hablar de la realidad. Especialmente en este momento en que nos estamos enfrentando a los efectos de la crisis climática, las historias de este género nos hablan de otras formas de acercarnos a la naturaleza y entender nuestra época.

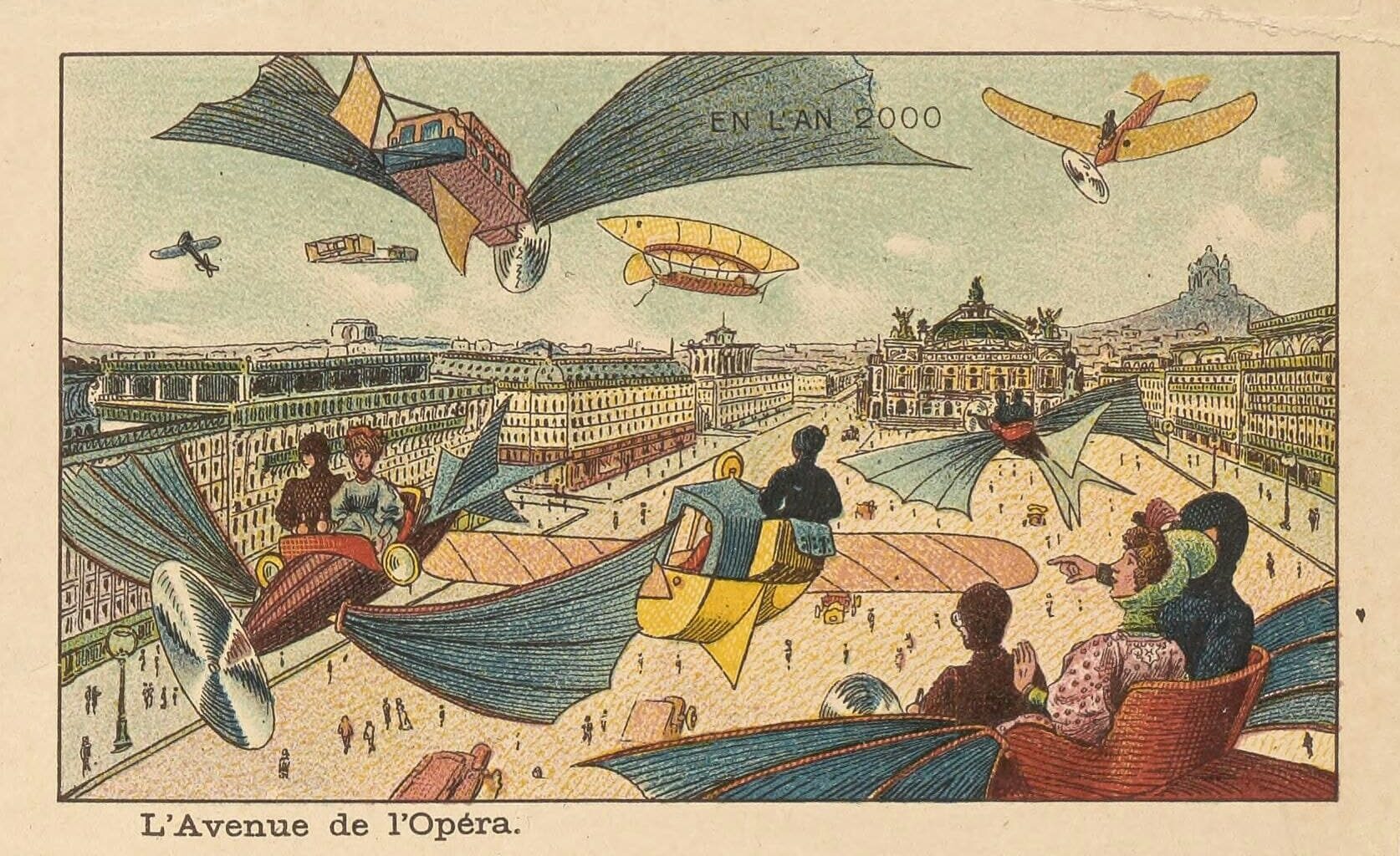

No es de extrañar que a principios del siglo diecinueve, en plena revolución industrial, comenzaran a aparecer las primeras historias que formarían el movimiento antecesor, que sentó algunas de las bases estilísticas que VanderMeer y otros autores rescatarían un siglo más tarde. El weird, como se le llamó, es un género de la ficción especulativa que se interesa en crear historias que combinan la fantasía, lo sobrenatural, el horror, el pensamiento científico de la época e incluso lo alienígena. En otras palabras, esas historias no respetaban las fronteras de los géneros y tomaban prestados elementos de todos para narrar a veces lo macabro y lo ominoso, pero sobre todo buscar el asombro y el miedo por lo desconocido. La revista más famosa de esa época fue Weird Tales y entre los autores destacan H. P. Lovecraft, Arthur Mache y M. R. James.

El siguiente paso se dio en las décadas de los sesenta y setenta con la llegada del New Wave, un movimiento de autores, sobre todo ingleses, como Michael Moorcock y J. G. Ballard, que combinaban géneros, usaban referencias a expresiones artísticas clásicas y populares, les interesaba la experimentación formal y tenían una intención política y crítica clara. A esto se sumó el horror grotesco e inquietante de los Libros de sangre de Clive Barker, en los que es especialmente importante la transformación corporal y la transgresión.

La combinación de estas dos estéticas y el rescate de las historias del Weird fueron puntos de partida para los autores que comenzaron a publicar al final del milenio historias inclasificables con una sensibilidad urbana y contemporánea, que bebía de las nuevas tendencias en la ciencia ficción, la fantasía y el horror tanto corporal como existencial. Estas historias, que fluían entre varios géneros, comenzaron a ser publicadas sobre todo en revistas inglesas como Interzone. En el 2000 se publicó Perdido street station de China Mieville, que más tarde se categorizaría como parte de este New Weird y cuyo éxito comercial ayudaría a impulsar la etiqueta. En el 2003 el autor M. John Harrison escribió una publicación en un foro preguntándose si era posible que existiera este género y esto inició un debate muy polarizado. Finalmente, en 2007, cuando Ann y Jeff VanderMeer publicaron su antología de textos, temiendo una respuesta negativa con respecto al términos New Weird que ellos definían más como un modo que como un género, les sorprendió que la antología se vendiera bien y continuó el debate.

Actualmente, el New Weird es un género de la ficción especulativa que toma prestado de muchos estilos narrativos, donde abundan los juegos con la transformación grotesca e inesperada, con el discurso científico y los avances tecnológicos y con el idioma mismo en la invención de neologismos y la ruptura de la sintaxis. Existe además un interés por la hibridación entre la naturaleza, la tecnología y lo humano. De hecho, en muchas de las historias, sobre todo las que han surgido en América Latina, el mundo natural juega un papel importante, vuelve a ser ignoto e incontrolable. Es por eso por lo que este género desafía la noción de que el ser humano es capaz de conocer y, por tanto, controlar, el mundo que lo rodea. Esta característica le ha permitido a autores y autoras hablar sobre sistemas cada vez más grandes y difíciles de comprender, como la crisis climática, sin colocar al ser humano como el centro de todas las narraciones. Esto es especialmente importante cuando se intenta representar la época que vivimos, el Antropoceno.

Este término, que designa la era geológica donde el ser humano se ha convertido en la fuerza de cambio planetaria más importante, fue popularizado por el Premio Nobel de Química Paul J. Crutzen, a raíz de algunos resultados que mostraban que el paso de nuestra especie comenzaba a dejar huella a escala geológica debido a los procesos de pérdida de biomasa y la crisis climática. No solo se usa en las ciencias ambientales, sino que cada vez más aparece en las investigaciones de otras ramas como la sociología y la economía. Se considera que el punto de partida es el año 1712, cuando se inventó la máquina de Newcomen y comenzó la Revolución Industrial. Desde ese momento y cada vez con mayor aceleración, el ser humano ha adquirido la capacidad para modificar su entorno. A pesar de que el término es muy útil para hablar del efecto humano sobre el planeta, no ha sido aceptado universalmente. De hecho, en 2024 la Unión Internacional de Ciencias Geológicas y la Comisión Internacional de Estratigrafía votaron en contra de aceptar el Antropoceno como una época geológica, pues los registros de sedimentos son demasiado recientes para que la investigación sea concluyente. Aun así, estas asociaciones aceptaron que el término siguiera utilizándose en otros contextos, sobre todo, en el caso de las ciencias ambientales para hablar de la fuerza disruptiva del ser humano. Por otra parte, se han propuesto otros nombres para designar este periodo como Capitaloceno o Plantacioceno acuñados por Donna Haraway, Jason Moore y Malcolm Ferdinand para visibilizar no solo el efecto geológico del ser humano, sino también para poner en evidencia el sistema global basado en el colonialismo y la esclavitud que ha propulsado esos efectos.

Sea el término que utilicemos, una cosa que tienen en común estas ideas es la narrativa subyacente de que el ser humano está en el centro del universo y que es la fuerza más importante de cambio, tan importante que destruirá el planeta si no cambia sus hábitos. Esto es verdad, pero géneros como el New Weird le dan la vuelta a estas ideas para mostrar que, a pesar de nuestra influencia como especie, existen muchísimas cosas que no podemos conocer o entender, que escapan a la concepción humana.

Esta característica del género se ve especialmente en las novelas latinoamericanas que juegan con la estética del New Weird, como Miles de ojos de Maximiliano Barrientos, El gusano de Luis Carlos Barragán, Iris de Edmundo Paz Soldán, Verde de Ramiro Sanchíz, A la sombra de las ballenas de Cynthia A. Matayoshi o La mucama de omicunlé de Rita Indiana y en los cuentos de autores como Liliana Colanzi, T. P. Mira de Echeverri o Karen Andrea Reyes. En México una de nuestras mayores exponentes es la cuentista Iliana Vargas que publicará pronto su nuevo libro de cuentos Noventa millones de Soles con la colección Molinos de Viento de la UAM. Si bien Vargas comenzó como una escritora de terror, en los últimos años se ha interesado cada vez más por lo insólito y por las hibridaciones entre el ser humano y la naturaleza, como se puede ver en su cuento “Destierro” publicado por la revista de ficción especulativa Sofón en agosto de este año.

En 2020, en los primeros meses del confinamiento, apareció en The New Yorker un artículo de opinión de Kim Stanley Robinson en el que declaraba que la ciencia ficción es el mejor género para narrar el presente. En los últimos años he pensado mucho en ese artículo y en la capacidad de los géneros especulativos, sea la ciencia ficción, el horror o el New Weird, para representar nuestros problemas actuales: la relación con el medioambiente, el cambio climático, el fin de nuestro sistema económico, nuestra relación con la tecnología y las empresas transnacionales que compran y venden nuestra atención. En los últimos siglos, el ser humano ha buscado controlar y conocer todo lo que lo rodea, desde la naturaleza hasta el inconsciente, pero al final nos topamos una vez más con los rincones oscuros donde pueden enconderse toda clase de peligros. Por ahí se cuela este nuevo extrañamiento, este regreso a lo inefable, esta constatación de que no somos todopoderosos.