El crecimiento de la obesidad y la perspectiva de que lo siga haciendo ha extendido los fármacos para adelgazar. Es la respuesta del sistema sanitario … a una situación más compleja de lo que aparenta, pues no es la simple voluntad de comer o dejar de hacerlo, sino una lucha contra el propio organismo. El jefe del servicio de Endocrinología del Hospital General de Segovia, Fernando Gómez Peralta, habla de «un aumento constante» de pacientes a los que esta medicación mantiene bajo control en su consulta. «El hecho de que tengamos por fin tratamientos eficaces hace que las personas recurran más al médico porque tenemos algo más que darles que un plan de alimentación. El balance es claramente positivo». Una realidad que en Segovia va en auge por la inmigración, un perfil de riesgo por el cambio de contexto alimentario que han afrontado en pocos años: de la actividad del campo a la comida rápida. Y la provincia, con cifras récord en 2025, tiene un 18% de migrantes en su padrón.

En torno a un 30% de los adultos tiene obesidad en Europa y la previsión es que la cifra llegue al 40% en 2050. La Organización Mundial de la Salud lo define mediante el Índice de Masa Corporal, que se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos entre su estatura en metros al cuadrado. Un dato de 30 o más indica obesidad y puede clasificarse en grados: I (30-34.9), II (35-39.9) y III o mórbida (40 o más). «El problema es que esta fórmula sirve para grandes poblaciones y, en general, para investigación o epidemiología, pero la obesidad no es un problema exclusivamente de kilos de peso, sino de kilos de grasa y de su distribución», resume el endocrino. Es decir, hay personas como un índique de sobrepeso, pero su diagnóstico es de «obesidad real», sobre todo si esa grasa es visceral, es decir, localizada en el abdomen, al estilo de lo que se conoce coloquialmente como barriga cervecera.

La obesidad visceral, más asociada a hombres, conlleva un riesgo cardiovascular mayor que la generalizada

La obesidad visceral, más asociada a hombres, conlleva un riesgo cardiovascular mayor que la generalizada, más típico de mujeres: está más disperso por todo el cuerpo y se acumula en el tejido subcutáneo en lugar de hacerlo en el abdomen. Esa obesidad central no solo afecta al corazón, sino que provoca apnea del sueño u otras complicaciones mecánicas como la artritis, además de estar asociada con algunos tipos de cáncer y problema de desregulación endocrina como la diabetes. Un cuadro evitable con los hábitos diarios. «Tenemos que decir claramente que la causa número uno es nuestro modo de vida. Muchísimo más sedentarismo». A eso se añaden cambios en la alimentación, muy drásticos en América Latina África o Asia, que en una generación han pasado de la agricultura al combo de las ciudades y su alimentación procesada.

«Tenemos unos hábitos de actividad física y alimentación mejores que en otras regiones»

En ese contexto geográfico, Segovia no es el peor enclave. «Nuestros índices son bajos, por debajo de la media nacional», subraya García, cuyo servicio no aporta datos sobre su número de pacientes. El endocrino apunta a la inmigración como agravante. «Las poblaciones que están llegando a Segovia no tienen el mismo contexto genético ni los mismos hábitos de vida. Van a ser una causa muy importante de la obesidad en el futuro a la que tenemos que poner remedio». Habla de un grupo «de muy alto riesgo» frente a un tejido local menos susceptible por el «gradiente norte-sur», según el cual los peores datos se dan en Andalucía, Canarias y Extremadura, mientras que los mejores se registran en el norte. «Tenemos unos hábitos de actividad física y alimentación mejores que en otras regiones». Porque las temperaturas altas invitan más al sedentarismo. Y por las ventajas de las bajas. «Combatir el frío ya es un consumo calórico. Y nuestro clima es más benigno a la hora de hacer actividad, sobre todo caminar, frente a los largos meses de verano del sur».

«No es un tratamiento de seis meses, quito 20 kilos y ya me quedo como estoy. Cuando se quita, se pierden los efectos»

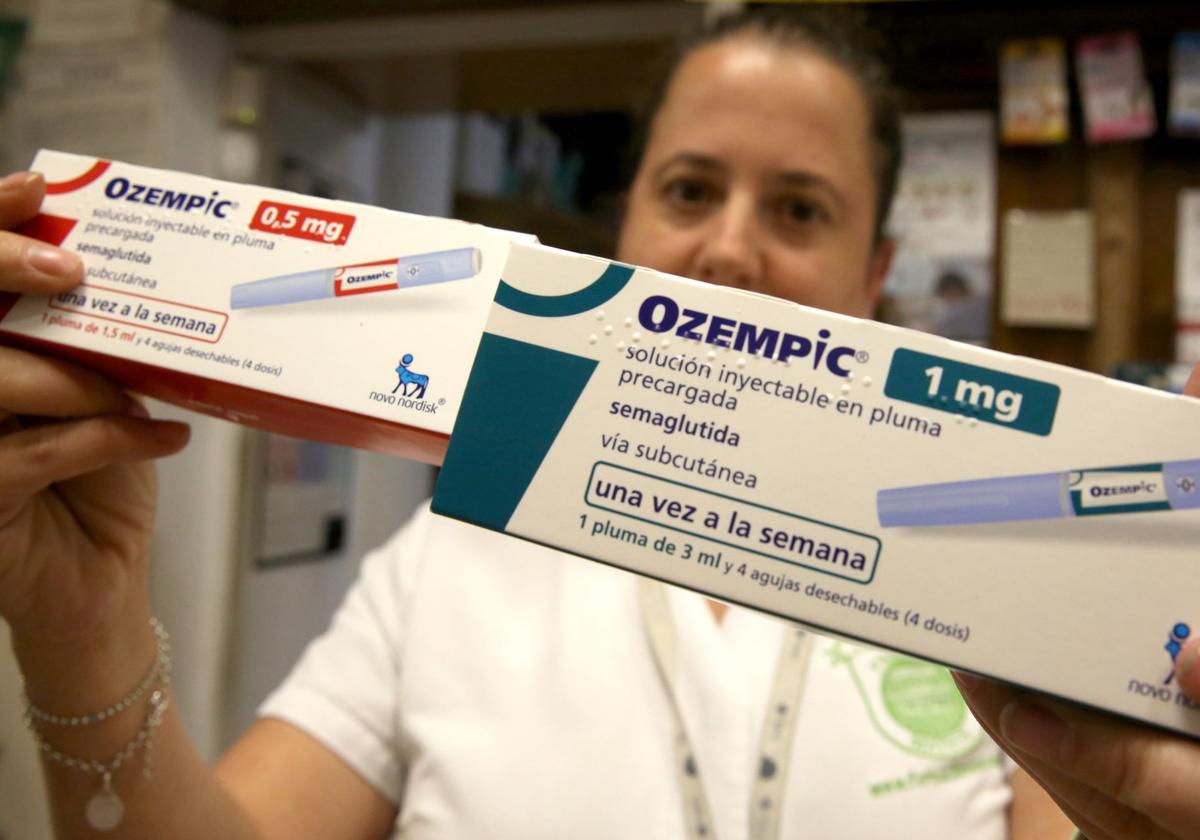

Los tratamientos no farmacológicos se resumen en planes de alimentación cada vez más individualizados. «En nuestra unidad trabajamos con los nutricionistas, pero la obesidad es una enfermedad crónica que debe ser evaluada y seguida con un médico. La realidad tozuda de las últimas décadas es que el éxito con medidas exclusivamente dietéticas es muy bajo». Los fármacos mayoritarios son los agonistas de GLP-1, una hormona encargada de decirle al cerebro y al sistema digestivo que no siga comiendo, que ya es suficiente. Es el Ozempic. Como en muchas personas está reducida, estos medicamentos la aumentan exógenamente. Así se reduce el apetito. También enlentece el vaciamiento del estómago y da la sensación de estar lleno con menos ingesta. Ya se usaban en diabetes, un cuadro que en el 80% de los casos va acompañado de obesidad, subraya el endocrino. «Además de mejorar claramente el control de la glucosa, colesterol o tensión, también conseguían reducciones significativas de peso». Por eso se ha extendido su uso a la obesidad sin diabetes. Los efectos secundarios están relacionados con ese enlentecimiento gástrico, desde náuseas a vómitos. «En general, son bastante bien tolerados y desaparecen tras las primeras semanas de tratamiento».

Lo que empezó hace más de una década con inyecciones diarias ha evolucionado a inyecciones semanales y, recientemente, fármacos orales. Una comodidad en la toma que apoya a la generalización de su uso. Su eficacia ha aumentado, pues el mayor aporte de esta hormona se traduce en «reducciones más potentes de peso». Además, en el último año se ha comercializado la Tirzepatida un fármaco dual que combina la hormona GLP-1 con la GIP, otra hormona producida en el intestino aún por estudiar, pero la mezcla ha aflorado resultados «todavía más potentes». Como enfermedad crónica, la farmacología también es crónica. «En la mayor parte de los casos es un tratamiento indefinido. No es un tratamiento de seis meses, quito 20 kilos y ya me quedo como estoy. Cuando se quita, se pierden los efectos».

El jefe de Endocrinología señala como tarea pendiente allanar el acceso a los fármacos, tanto por el precio como por problemas de abastecimiento a nivel global. «Son caros y, en el caso de la obesidad en España, no están financiados. Además, hay problemas de suministro». Su servicio participa en unos ensayos clínicos con orforglipron, una nueva molécula que, en lugar de ser una proteína, es un formato más pequeño que se toma por vía oral. Sus primeras conclusiones apuntan a una «superioridad» respecto a las versiones orales actuales. Y será, a priori, más barato que las alternativas inyectables y más cómodo. «Esperamos que pueda hacer que estos fármacos sean más accesibles porque la producción debería ser más económica. Y poder ampliar la población que se beneficie».