La leyenda de su novela póstuma ha perjudicado mucho la visión de Giuseppe Tomasi di Lampedusa (Palermo, 1896 – Roma, 1957). El célebre escritor de El Gatopardo siempre ha sido retratado como un noble excéntrico, adinerado y con aficiones culturales que le llevaron a escribir su magna obra para dejar constancia de su aristocrático universo y así impedir que desapareciera hasta en el recuerdo.

Lampedusa y España

Gioacchino Lanza Tomasi

Edición de Alejandro Luque. Traducción de Andrés Barba. Acantilado, 2025. 112 páginas. 12 €

Es una música que suena muy bien en cualquier oído y lectura, lo que quizá explique su aceptación mayoritaria, como si así fuera y no pudiera siquiera refutarse.

Lo hace, desde la virtud del conocimiento directo, Gioacchino Lanza Tomasi (Roma, 1934 – Palermo, 2023) en Lampedusa y España, ensayo editado por el hispalense Alejandro Luque para Acantilado.

El libro, como no podía ser de otro modo, es una suma de vivencias y pensamientos que se ordenan desde lo deslavazado hasta adquirir una extraña coherencia, la de quien cuenta sin preocupación alguna y solo quiere transmitirnos la magia de un pasado imborrable, el de su juventud con su primo y amigo, un gigante despistado con mil matices en su más bien desconocida personalidad.

De estos cabe destacar, algo omitido durante decenios, que su percepción de los acontecimientos no era ni mucho menos conservadora. Su épica de lo histórico combinaba el típico fatalismo siciliano con un cierto amor al progreso.

Tras la Segunda Guerra Mundial, era un hombre arruinado en lo económico, con su palacio palermitano bombardeado por los aliados y rico por su insaciable sed de lecturas, fuente para relacionar conceptos y destacar hasta esas fechas solo en conversaciones privadas.

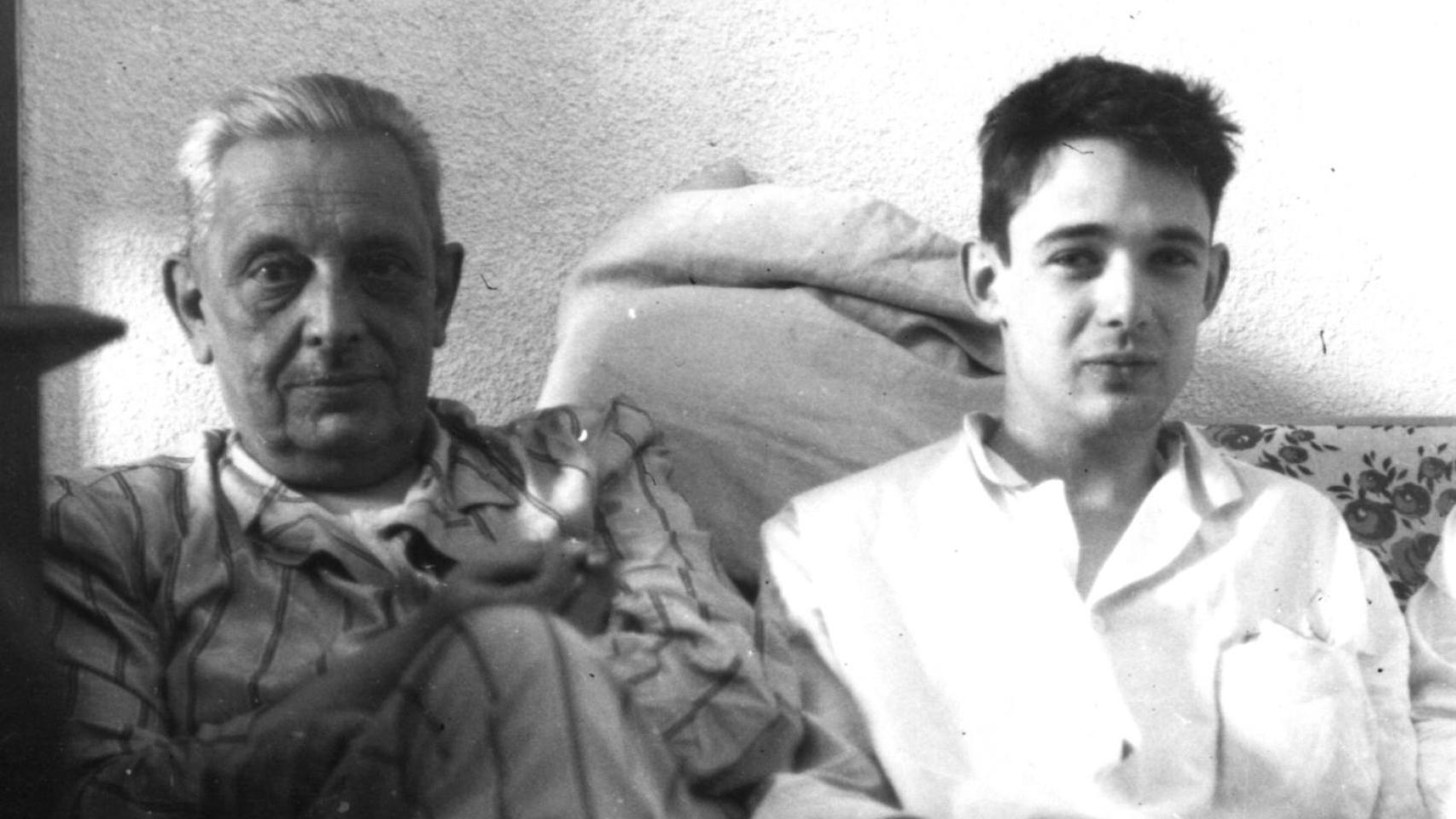

Lampedusa escribió El Gatopardo en sus dos últimos años de existencia, los mismos en los que asistió complacido a las lecciones de español impartidas por Gioacchino Lanza, quien podía proporcionarle textos y anécdotas por la vinculación de su familia con nuestro país, de su madre Conchita al abuelo Wenceslao Ramírez, embajador patrio en la Constantinopla del Imperio otomano.

El libro nos demuestra que la percepción de los acontecimientos de Lampedusa no era conservadora

Estas clases que el menor brindaba al mayor eran, en realidad, diálogos para intercambiar opiniones con los escritos como suprema excusa.

Lampedusa no viajó jamás a España; aun así, se había codeado con Alfonso XIII en su primera madurez y apreciaba la prosa de Miguel de Cervantes, considerándolo el origen de Michel de Montaigne y sorprendiéndose por cómo pudo escribir Don Quijote de la Mancha con el antecedente de La Galatea.

El inicio de las lecciones con el “marino de Alcalá de Henares” fue un pequeño error que profesor y alumno aprovecharon para saltar a otros clásicos, como Lope de Vega, del que apreció sobremanera El caballero de Olmedo, o Calderón de la Barca, de quien pueden intuirse influencias en su construcción de la mentalidad del Príncipe de Salina, protagonista de El Gatopardo, por su paulatino desencanto hacia el vacío de los cambios sociales y políticos, como si todo lo vivido hubiese sido un sueño veloz y algo insensato.

Lanza, de manera inteligente, no se recrea en insistir sobre si este u otro autor español determinó algunas decisiones narrativas de su anciano pupilo. En ocasiones, sí se detiene a buscar la semilla para el desarrollo de una de tantas perlas de la filosofía del Príncipe, pero en general opta por discurrir sin ser evidente, porque tiene otros recursos.

Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Foto: Acantilado

Entre ellos, lo que aligera mucho el ensayo, está el de introducir la percepción de otros escritores en lengua castellana sobre la cumbre narrativa de su familiar, como la de Javier Marías, avispado al detectar cómo El Gatopardo fue blanco fácil de muchas iras al ser una rareza de su época y por lo tanto una novela única e incomparable.

Mario Vargas Llosa se preguntaba cómo fue posible y en ello era previsible. Lanza engarza la reflexión del nobel con las limitaciones y anhelos de Lampedusa, quien nunca quiso ser James Joyce porque su prosa era congenial con descripciones y digresiones que, juntándose con soltura, terminaban por armar un corpus hipnótico al paralizar el tiempo, para la mayor parte de sus críticos congelado en el siglo XIX y la Unificación italiana.

Esto, si nos ceñimos a la contextualización histórica, es irreprochable, pero ha vertido un mar de malentendidos porque, en Lampedusa, suele asociarse el estilo con el tiempo narrado, causa de emparejarlo con cualquier autor decimonónico. ¿Eran sus faros para construir el edificio con el que ha pasado a la Historia?

No, ni mucho menos, y decretarlo, de nuevo sin atisbo de duda durante décadas y décadas, suena a pereza de los intérpretes, deslumbrados por el abolengo de los personajes y lo elevado de Don Fabrizio, paradigma de otra época mucho más lenta que iba agotándose en una despedida paulatina que no podía escribirse con frases cortas ni la velocidad del novecento, lo que no implicaba fijarse en los coetáneos del Príncipe de la ficción.

Sin ir más lejos, las clases entre primos evolucionaron hasta seguir una cronología más bien inexacta en la que Federico García Lorca surgió antes que Benito Pérez Galdós. Del primero, al que admiró desde su uso del léxico, lamentaba cómo incluso después de muerto no se le rendía justicia porque la edición del sello Aguilar de 1955 de sus obras completas hacía oídos sordos a la ejecución y a la homosexualidad.

En cambio, con Galdós se cansó tras poco más de mil páginas, definiéndolo como un auténtico coñazo, lo que reafirma su libertad a la hora de tomar modelos para su novela, publicada póstumamente hasta devenir un fenómeno literario en toda regla tras los rechazos de Elio Vittorini y la intuición de Giorgio Bassani, muy bien rentabilizada por el editor Feltrinelli, en racha tras haber saltado la banca poco antes con El doctor Zhivago, de Borís Pasternak.

Todo este resumen de las españolidades legadas a Giuseppe Tomasi di Lampedusa por Gioacchino Lanza quedaría incompleto si soslayáramos otros hilos que aún permanecen en nuestra relación libresca con Italia, que nunca nos hizo mucho caso, quizá por rechazar con estrépito todas las centurias de dominación política tanto en Sicilia como en la Península y asociar lo proveniente de España como contrario al Progreso y a las Luces.

En este sentido, no deja de ser curioso cómo otro ilustre sículo fue uno de los grandes lectores itálicos de nuestra literatura. Sin quererlo, pues se parecen en poco o nada, Leonardo Sciascia y Giuseppe Tomasi di Lampedusa se erigieron en socios de un amor oculto, por suerte recuperado este otoño con este pequeño gran volumen.