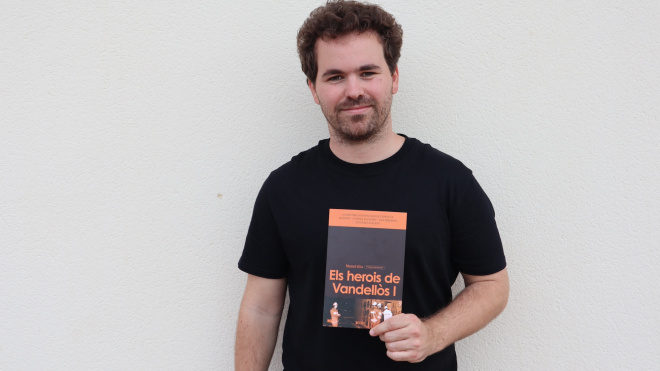

El 19 de octubre de 1989 se produjo el accidente nuclear más grave de la historia de España. Fue en la central nuclear de Vandellòs I, en el municipio de L’Hospitalet de l’Infant y Vandellòs (Tarragona). 35 años después, el periodista catalán Manel Riu ha hecho una reconstrucción de las horas que podrían haberlo cambiado todo. Con testimonios y detalles inéditos, lo ha recogido en el libro Els herois de Vandellòs I (Saldonar). Más allá del día fatídico, hablamos sobre qué implicaciones tuvo para la comunidad obrera que se formó en torno a la central, Hifrensa, la última colonia industrial de Catalunya, el resurgimiento del movimiento antinuclear y cómo debe ser la implementación de la alternativa postnuclear.

En el libro reconstruyes las horas previas al incendio. ¿Qué fue lo que evitó que hubiera un gran accidente como muchos temían?

Lo que lo evitó fue sobre todo la actuación de los trabajadores y los bomberos, pero especialmente de los trabajadores —incluso de aquellos que no estaban en la central en el momento inicial y que, al saber que había un problema, acudieron a ayudar a sus compañeros. Hubo muchas pequeñas acciones que, aisladas, quizás no lo habrían detenido todo, pero que sin ellas el accidente podría haber ido mucho más allá. Desde las primeras intervenciones cuando empezó el fuego, hasta los trabajadores que localizaron y detuvieron la inundación, los bomberos que echaban agua sin comunicación exterior porque las radios no funcionaban, o Joan Anguera, que desconectó unas conexiones de hidrógeno que podrían haber provocado una explosión en cadena. Todo fue una suma de actuaciones colectivas improvisadas y no protocolizadas, pero basadas en un gran conocimiento de la central. Gracias a ello no aumentó la temperatura del reactor y se evitó la radioactividad y las muertes.

Relacionado con este tema

¿Por eso el libro se titula Los héroes de Vandellòs I?

Hay un componente heroico que desde fuera se percibe claramente, aunque muchos trabajadores no se reconocen en él. Ellos dicen: «Yo solo hice lo que me tocaba hacer». La enfermera Imma Peris, por ejemplo, explica que todos sentían que la central era suya. Había un fuerte sentimiento de pertenencia, de hermandad y de compañerismo. Sin entender esto —la vida en la colonia, la escuela, las actividades colectivas— no se puede comprender por qué actuaron como lo hicieron. La central les dio casa, los mejores salarios de la zona… Por eso ellos no se sienten héroes, sino que hicieron lo que tenían que hacer para preservar su modelo de vida. Por otro lado, si no lo hubieran hecho ellos, nadie más podría haberlo hecho.

¿Por qué?

Porque los trabajadores eran los que más conocían cómo funcionaba la central. Lo demuestra el hecho de que los bomberos nunca habían hecho prácticas en la central ni conocían los protocolos de accidente radioactivo, el Consejo de Seguridad Nuclear ni siquiera tenía un inspector residente en esa central, por lo que no tenía herramientas para controlar o hacer cumplir cualquier orden… si no lo salvaban los mismos trabajadores, nadie lo salvaba.

¿Nadie era consciente de los peligros de la central nuclear?

Los que más confiaban en el funcionamiento de la nuclear eran los mismos trabajadores. Cuando se produjo la explosión, el jefe de turno pensó que ETA o Terra Lliure -organizaciones armadas- les habían puesto una bomba en lugar de un error mecánico. Había mucha confianza, también porque era una industria que tenía estándares de seguridad mucho más altos que el resto, aunque después se vio que había incumplimientos notables en las indicaciones obligatorias dadas por el Consejo de Seguridad Nuclear.

Durante la investigación, ¿hubo algún descubrimiento que te sorprendiera especialmente?

Sí. Me sorprendió ver que la central «madre», la de Saint-Laurent en Francia, había tenido dos accidentes graves (1969 y 1980) y que las lecciones aprendidas allí —es decir, los cambios en el funcionamiento de la maquinaria— no se aplicaron en Vandellòs I. Se conocían los riesgos, pero no se hicieron los cambios necesarios.

Después del accidente, se cierra la central de Vandellòs I, una central única en España porque era tecnología francesa. De hecho, el general francés de [Charles de] Gaulle casi regala la central a España porque había una competencia geopolítica entre Francia y Estados Unidos para saber quién era el líder nuclear mundial en los países en desarrollo. En esta pugna, a Catalunya le tocó que la primera central que se hiciera fuera francesa. Por lo tanto, Vandellòs I tenía unos mecanismos tecnológicos que luego quedaron obsoletos porque Estados Unidos ganó la carrera nuclear. El resto de centrales tenían tecnología americana.

¿Vandellòs I era una especie de «conejillo de indias»?

Vandellòs I fue la primera y única que implementó esa tecnología, pero quedó desfasada y aislada por lo que comentábamos antes. Y como no dio muchos problemas, la dejaban funcionar sola. Pero es evidente que había incumplimientos clarísimos respecto a los protocolos de seguridad. Tampoco me ha interesado buscar culpables.

Después del accidente, ¿cómo reaccionó el territorio? ¿Por qué se impuso cierto silencio?

En los pueblos del entorno de la central nuclear hubo una revuelta, sobre todo en L’Ametlla de Mar, con un referéndum y una huelga general a favor del cierre. También hubo manifestaciones. Hubo un sentimiento de protesta general. Pero en L’Hospitalet de l’Infant, donde vivían muchos trabajadores de la central, se vivió como un choque: pasaron de ser los más envidiados a sentirse señalados.

Daba la sensación de que explicar demasiados detalles del accidente podía poner en riesgo la continuidad de la central y, por lo tanto, el futuro de toda una comunidad, provocando el cierre de la central y la pérdida de todos los puestos de trabajo y de esta comunidad idílica que se había construido. Estaba en juego todo el proyecto de vida que habían construido los trabajadores cuando emigraron 20 o 30 años antes desde otras partes de España. Muchos silencios fueron una manera de proteger el proyecto de vida colectivo. Con los años, sin embargo, ha surgido la voluntad de explicar abiertamente qué y cómo se vivió, sobre todo a raíz del documental de la televisión catalana sobre el accidente.

¿Qué secuelas quedan de aquel accidente 35 años después?

Había muchas conversaciones pendientes y rumores fruto del hermetismo de los trabajadores. Algunos se sentían injustamente juzgados. Con el tiempo se ha entendido que muchos vivieron traumas y depresiones, no solo por el peligro de aquella noche, sino por la ruptura del proyecto colectivo. Aunque nadie quedó desamparado económicamente, porque tenían una buena protección sindical, se perdió un mundo: la comunidad, la colonia, la sensación de un futuro compartido. De hecho, Hifrensa fue la última colonia industrial de Catalunya.

Después del accidente hubo un fuerte movimiento antinuclear. ¿Qué queda hoy?

En 1989, especialmente en L’Ametlla de Mar, hubo una gran movilización, con una historia previa de activismo vinculado a la pesca como modo de vida y sector económico. De hecho, en 1974 tres mujeres de L’Ametlla fueron detenidas y acusadas de terrorismo por el conflicto relacionado con la posibilidad de instalar una central nuclear en el pueblo. No creo que los vecinos de L’Hospitalet fueran de repente más tecno optimistas y los de L’Ametlla más ecologistas, sino que todos vieron en riesgo su modo de vida por motivos opuestos. Unos por si la central seguía abierta y podía haber más accidentes, y otros por si se cerraba.

¿Y cómo se prepara el territorio para el cierre de las nucleares? ¿Cuál es tu visión sobre el debate «nucleares sí o no»?

El debate no es solo técnico, sino sobre el modelo de vida. No tendremos un debate sano sobre si se debe acelerar o retrasar el cierre de las nucleares, o cómo se deben implantar las renovables, si en el fondo no estamos debatiendo cómo puede ganarse la vida una comarca. Se camuflan muchos argumentos bajo una supuesta eficiencia cuando, en realidad, el miedo de la gente, totalmente legítimo, es perder la posibilidad de tener un buen salario o una buena vida.

Las infraestructuras energéticas del futuro, o que se construyan a partir de ahora, deberían ser de propiedad pública o comunitaria, de manera que los beneficios repercutan en el territorio y que las personas que viven allí puedan seguir teniendo una vida digna. Si las infraestructuras de energías renovables —molinos, placas, baterías— se sienten más «nuestras», como lo sentían los trabajadores con la central, y no como un extractivismo para la ciudad, será más fácil asumir todo lo que implica el cierre de las nucleares.

Una reconversión que repercuta en todo el territorio y en la gente que vive allí, ¿no?

Sí, pero si es solo una reconversión técnica y dejas que el mercado actúe solo, se necesitarán muchos menos puestos de trabajo y empeorará la calidad de vida de la gente de las comarcas afectadas. Por ejemplo, si la Ribera d’Ebre o el Camp de Tarragona pudieran tener electricidad gratuita durante décadas, el debate sería muy diferente. A menudo se intenta llevar el debate solo a una necesidad técnica, cuando la necesidad es económica y de tener algo similar a lo que hoy aportan las centrales nucleares.