Este trabajo está financiado por Science Corporation, que anteriormente era conocida como Pixium Vision y que hace años ya desarrolló dispositivos de estimulación retiniana. En aquellos primeros dispositivos, que han utilizado en varios laboratorios de todo el mundo y que han llevado pacientes durante varios años, el microchip se implantaba en personas que hubieran perdido los fotorreceptores por distintos problemas, pero se implantaba en una zona cerca de las células ganglionares de la retina (el último relevo dentro de la retina), por lo que la visión que se generaba era más «pobre» que la que obtienen con el sistema actual. Llevan desde entonces tratando de mejorar la tecnología para estimular una capa de células por encima, las bipolares, que reciben la información directamente de los fotorreceptores (los que han perdido estos pacientes) y así ganar «resolución». Es decir, ganan una capa de información retiniana.

Este nuevo dispositivo, llamado PRIMA, es un gran avance en la neuroestimulación retiniana, ya que la DMAE, a día de hoy, es la principal causa de ceguera irreversible y actualmente no hay terapias que restauren la visión o la curen. Hasta la fecha, las terapias aprobadas solo buscan ralentizar la progresión de la degeneración, no restaurar la visión perdida.

Las prótesis retinianas anteriores (hay una de nombre ARGUS) se limitaban principalmente a proporcionar sensibilidad a la luz y tenían una resolución muy baja (las implantadas cerca de las células ganglionares), mientras que PRIMA se enfoca en restaurar la visión funcional de formas y patrones. No solo eso, sino que, según el estudio, mediante las mejoras digitales que han añadido a las gafas (zoom y contraste), los participantes en el ensayo clínico lograron alcanzar una agudeza visual de hasta 20/42, superando la resolución teórica que se supone genera por sí solo el propio implante (20/400). El éxito de este nuevo dispositivo PRIMA podría abrir la puerta a probarlo en pacientes con otros tipos de ceguera causados por la pérdida de fotorreceptores, como la retinosis pigmentaria.

En cuanto a las limitaciones, considero que, aunque es un avance importante en esta tecnología, hay varias:

- Hay que tener en cuenta que estas personas no van a poder recuperar por completo su calidad visual (no se puede conseguir el mismo tipo de visión que tenían). Según el estudio, solo se ha conseguido proporcionarles visión en blanco y negro, sin tonos de gris intermedios. Esto limita la capacidad de realizar tareas visuales complejas. El reconocimiento facial, por ejemplo, requiere escala de grises y es algo que los pacientes reclamaban, igual que poder leer.

- Alguna otra cuestión es que, según indican, hubo varios problemas asociados a la cirugía subretiniana necesaria para realizar el implante (aumentó la atrofia retiniana en muchos pacientes). Es una intervención muy compleja, por lo que es común que haya problemas asociados a ella.

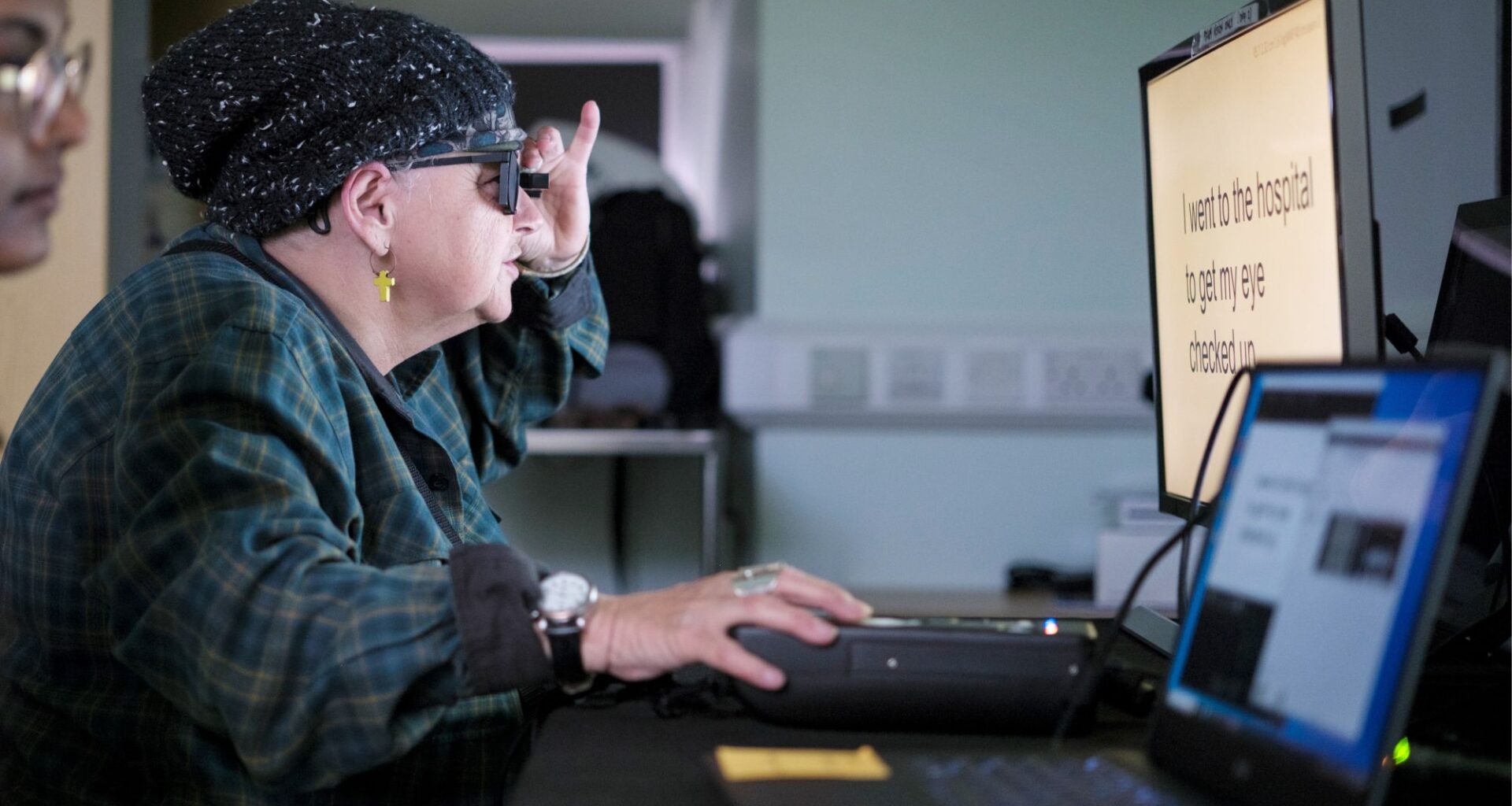

- Finalmente, el tiempo. Las personas con DMAE suelen ser pacientes mayores, por lo que, aunque cualquier reparación supone un beneficio, requieren de ayudas a corto plazo (en el estudio indican que, desgraciadamente, tres de sus pacientes murieron durante el ensayo). Estos ensayos se realizan en personas que han perdido mucha capacidad visual, ya que someter a este tipo de intervenciones tan arriesgadas a personas que estén en los inicios de la DMAE (es decir, con bastante calidad visual aún), sería muy peligroso, porque podrían perder más capacidad visual de la que podrían ganar con el implante. Además, según el estudio, aunque los pacientes lograron «ver patrones» a las cinco semanas después de la intervención, el poder adaptarse a la información que reciben conlleva muchos meses de entrenamiento. El estudio principal se centra en los resultados a 12 meses, aunque tienen planificado un seguimiento de hasta 36 meses para conocer la viabilidad del implante a largo plazo.