VALÈNCIA. Las postales de València son muchas, pero es muy probable que la primera imagen que a uno le venga a la cabeza sea la de su costa. Quizá piensen en los paisajes luminosos que capturó Joaquín Sorolla, en sus casas de pescadores o veraneantes burgueses; o puede que su mente les lleve directos al skyline de ese Benidorm cuyos edificios parecen tocar el cielo, el de los neones con encanto kitsch y banda sonora a cargo de María Jesús y su acordeón. Sea como fuere, unos y otros son actores necesarios para explicar un escenario en constante transformación, una postal que es en realidad fruto de muchas imágenes superpuestas, de la evolución de una arquitectura mediante la que se explica la sociedad, economía y gusto de cada momento.

La postal valenciana de finales de siglo XIX y principios del XX se muestra bien distinta a la de un siglo XXI marcado por el turismo de masas, pero la más reciente no se puede explicar sin su pasado, sin sus giros, contradicciones, retrocesos y acelerones. En este baile entre arquitectura, ocio, arte o turismo y como unos y otros se salpican han posado sus ojos José Ramón Escrivà y Nacho París, comisarios de la exposición Atreverse a más. Valencia antes del arte normativo, que abrirá sus puertas este mes de noviembre en el Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) y en la que miran a la creación comprendida en el periodo entre 1947 y 1959 desde un punto de vista interdisciplinar.

- Francisco Sebastián Rodríguez. Interiorismo del City Bar, Valencia, 1960. Fotografías Finezas. Colección particular. –

El proyecto se propone como una investigación abierta que se expande más allá de la pintura o escultura, una mirada que subraya la importancia de una arquitectura del ocio que, en la década de los 50, fue una bisagra definitiva entre la España de la posguerra y la del desarrollismo franquista. “Esos años 50 son muy definitorios, aunque historiográficamente han quedado en terreno de nadie. Sobre la posguerra hay mucho escrito, como lo hay sobre el desarrollismo, pero es muy importante ese momento de consolidación de la dictadura, paradójicamente con una apertura formal, traicionando el proyecto estético del franquismo”, relata Nacho París.

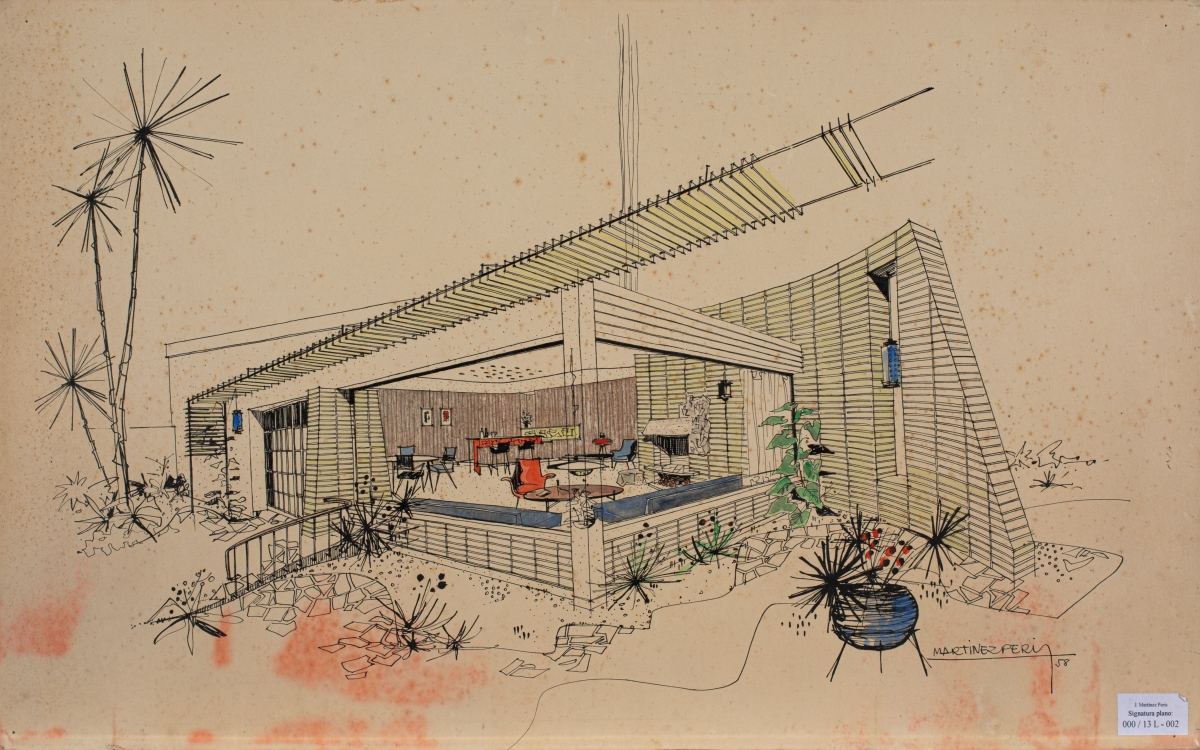

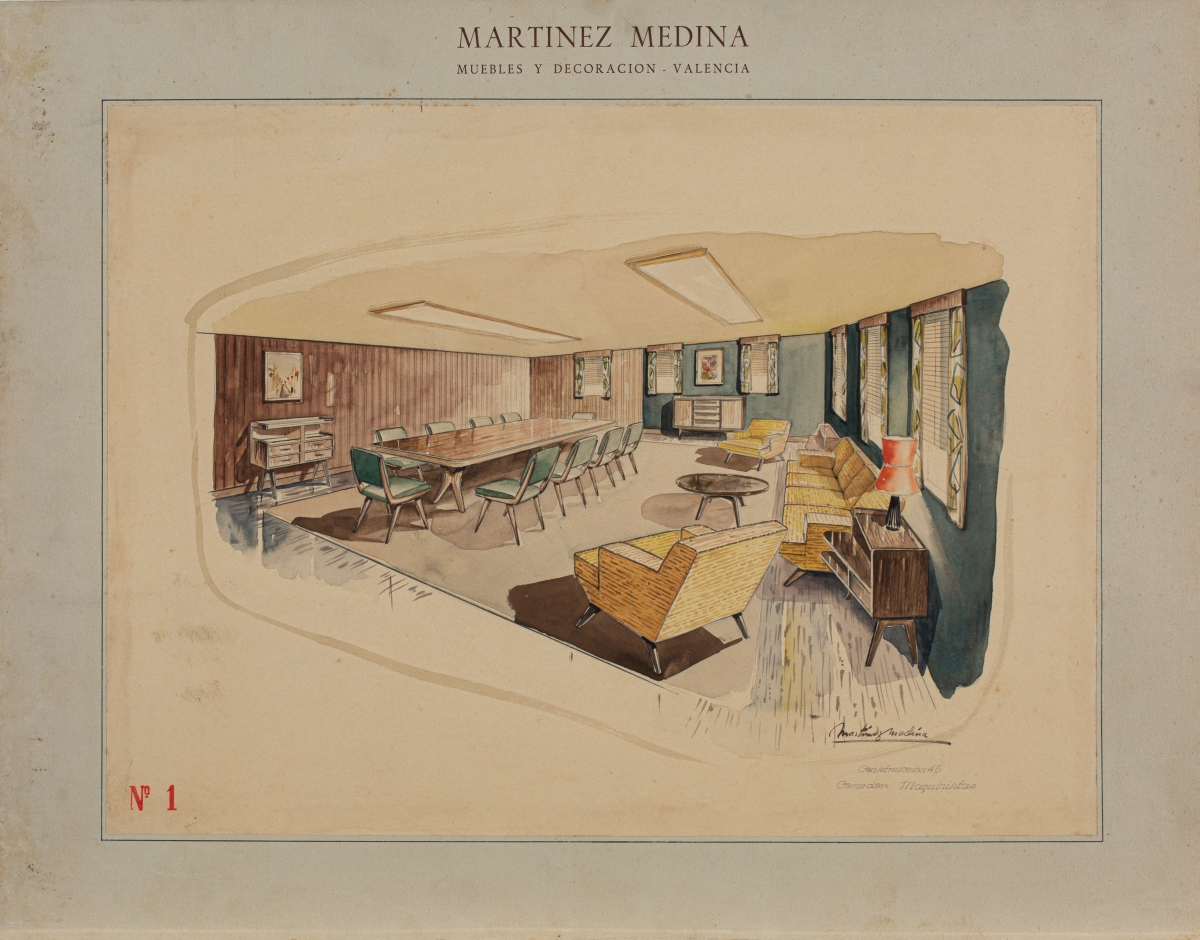

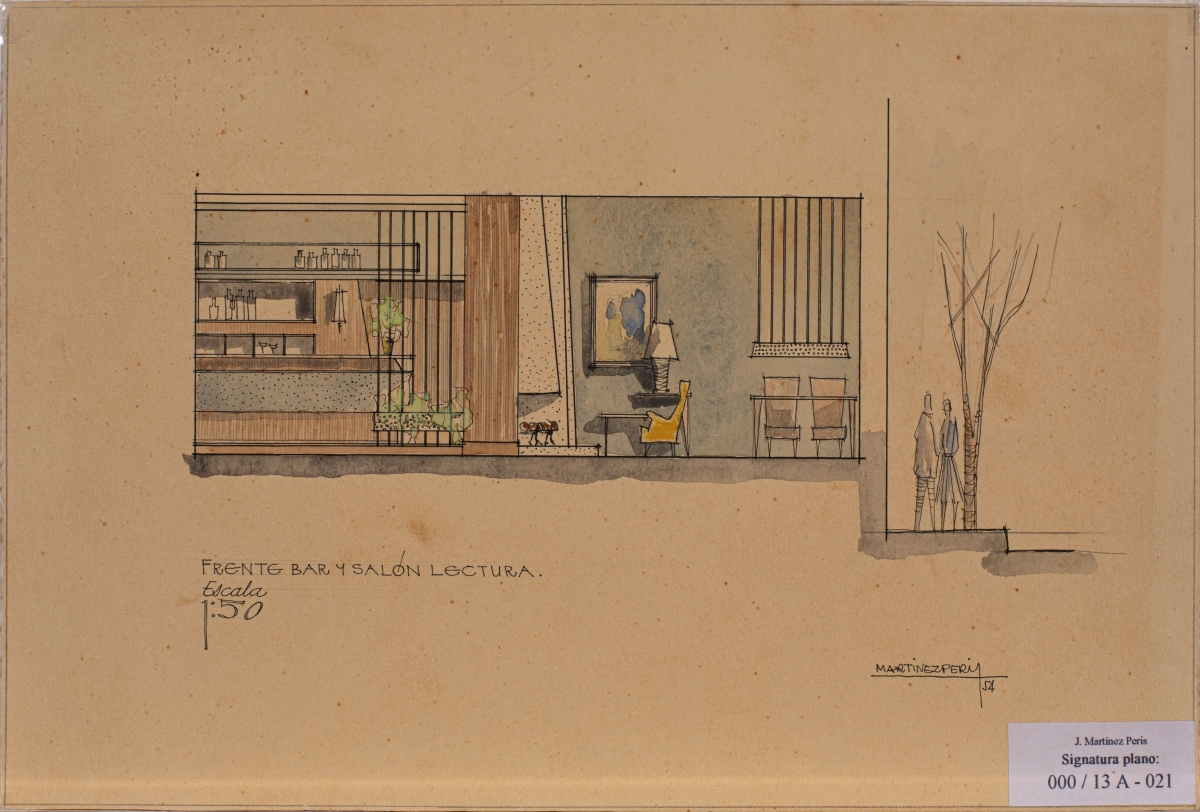

Es precisamente en ese momento clave en el que, dentro de esa España en blanco y negro de la dictadura, comienza a colarse la modernidad en el ámbito de la arquitectura y el interiorismo, en dialogo con destacados artistas de la época y colectivos como Grupo Parpalló. Esta transición estética ha sido, en palabras de los propios comisarios, un vacío en la Historia del Arte, un momento al que no se ha dado suficiente importancia y que ahora quieren poner en valor de la mano de figuras tan relevantes como José Martínez Medina, José Martínez Peris o Francisco Sebastián Rodríguez, “uno de los grandes impulsores por convertir el diseño de interior en disciplina y dignificar el oficio”.

Ellos son algunos de los protagonistas de una investigación que ahonda en esa arquitectura del ocio que dejó atrás la estética tradicionalista para contarse desde la modernidad, aunque no sin contestación popular, un proyecto que se enmarca en una exposición mayor que, de manera consciente, quiere poner en valor a esas figuras que desde la arquitectura y el interiorismo en conexión con los artistas que definieron su época a través de encargos no siempre considerados dentro de su producción artística.

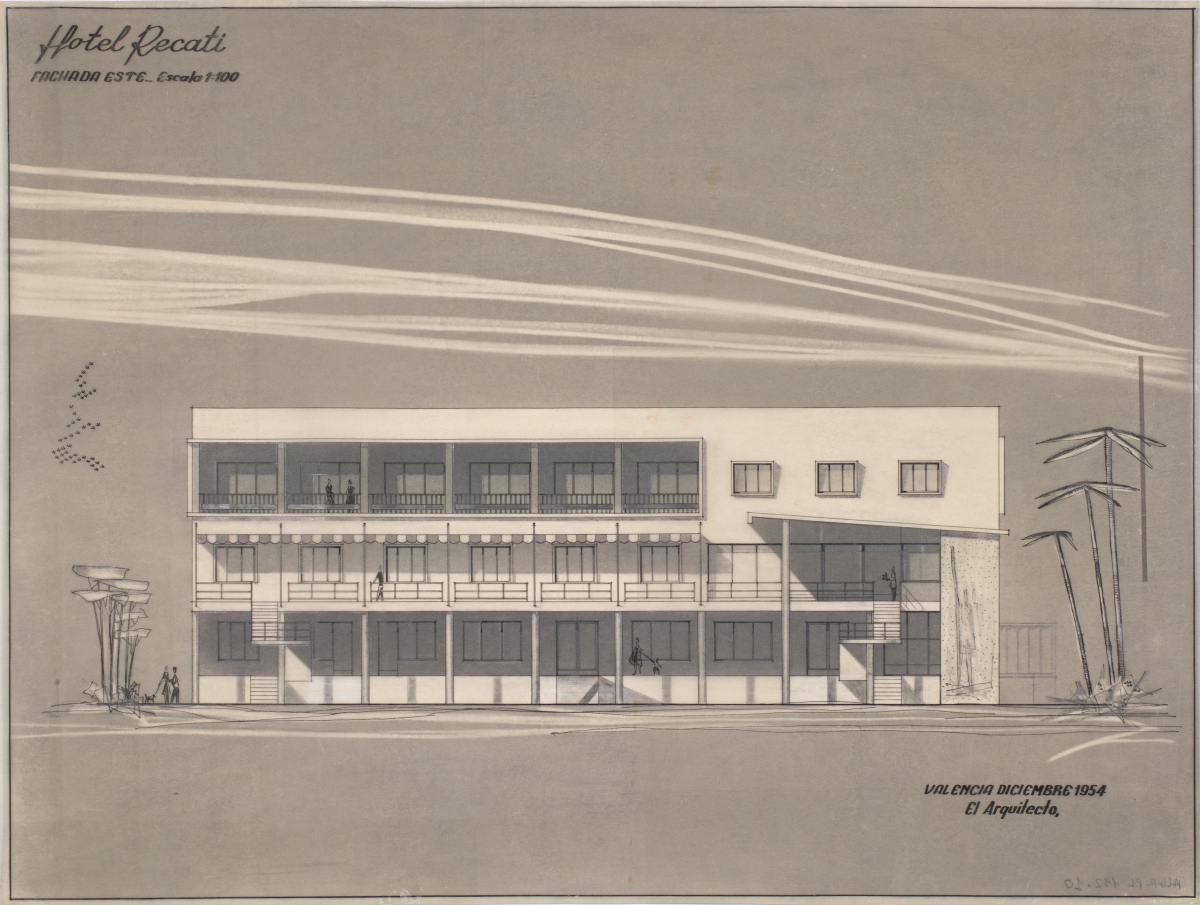

- Luís Gay Ramos. Hotel Recatí, 1954. Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Fondo Luís Gay. –

Entre estos proyectos encontramos algunos destacados como el desaparecido Hotel Recatí, una obra realizada por el arquitecto Luis Gay Ramos, ejemplo de arquitectura funcionalista que contó con murales de Manolo Gil e interiorismo a cargo de Martínez Peris, una figura “olvidada” que sirvió de conexión con la escena internacional pero que también, ante el evidente aislamiento de España, forzó el diseño y construcción de sus propios muebles, usando materiales como el acero o plástico.

«Hay un cambio de paradigma en esos años, impulsado por la propia dinámica económica, un crecimiento que genera también un turismo más accesible a las clases medias, que no las populares. También hay campañas institucionales en las cuales se empieza a vender la idea del sol y playa, del lujo al alcance de todos”, relata José Ramón Escrivà. “La visión clásica del turismo, sobre todo de los europeos, que venían a España por el ‘encanto’ del atraso, de lo rural, los castillos y la leyenda negra que surge a finales del XIX y principios del XX como evasión a esas ciudades industrializadas, pasa en los años 50, ya dejando atrás la Guerra Civil, a esa idea del Levante feliz”.

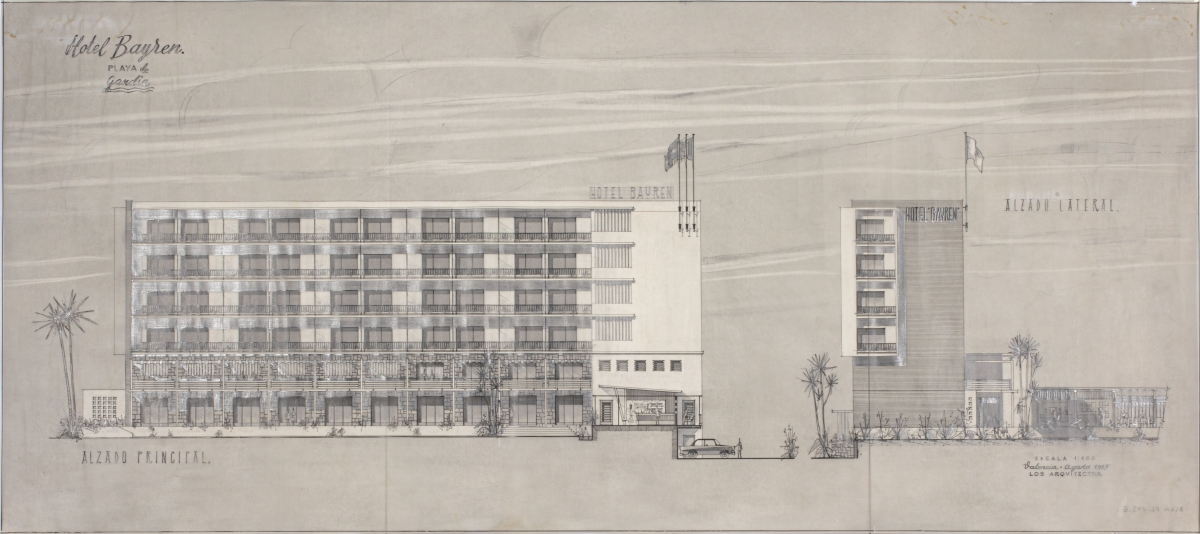

- Luís Gay Ramos. Hotel Bayrén, Playa de Gandia, 1957. Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Fondo Luís Gay. –

Este deseo de apertura se traslada de manera explícita a la arquitectura y el interiorismo de esa arquitectura del ocio, de esos hoteles o restaurantes que dejan atrás las raíces castizas que habían marcado la estética hasta el momento y que sentarían las primeras bases del desarrollismo de los años 60, aunque no solo, pues también se puede conectar en cierta medida con la postal turística que hoy en día conocemos. “Al régimen le viene muy bien ver cómo estos edificios y estos hoteles, inspirados muchos en el lenguaje del movimiento moderno internacional, se impone la idea del confort. Se trata de vender la idea de que el paraíso en la tierra está en la costa valenciana”, apunta Escrivà.

El academismo e historicismo da paso al “contrasorollismo” y una modernidad que se tradujo en esa postal de modernidad que protagonizaron también hoteles como el actual Astoria o el Hotel Royal, que fue adornado con murales de Michavila y Llorens Cifre, así como el Ateneo Mercantil, que sumó unos grandes murales a cargo de Manolo Gil, que en su día fueron muy contestados, una prueba más de la importancia de esos año bisagra y de esa conexión entre arte, diseño de interior y arquitectura.

- José Martínez Peris, Comedor de maquinistas, s.f. Arxiu Valencià del Disseny. –

Pero no solo la arquitectura del ocio, de hoteles y apartamentos, fue clave en esta transición estética, pues si bien es el núcleo de la investigación de Escrivà y París, también desgranan sus ecos en una arquitectura social que también bebió de los movimientos modernos, con proyectos como el grupo Stella Maris de Nazaret o el barrio de La Fuensanta. «Nos interesaba cómo dentro de estos nuevos edificios se abandona esa estética falangista historicista impulsada en la inmediata posguerra para irse a planteamientos mucho más modernos. Tanto por razones de tipo económico como por la de transmitir un idea de modernidad y de conexión con Europa”, explica Escrivà.

“Es muy importante entender el arte en el contexto. La pintura no nace por generación espontánea. Es clave entender la vocación vanguardista de estos artistas, que defienden la autonomía del artista respecto a normas académicas pero a la vez están muy preocupados por su inserción social y hace que quieran participar en la evolución de la ciudad”, añade París.

En esta tarea de reconstrucción ha sido clave la relación con la producción artística, en esa misión por tejer un relato interdisciplinar, un camino que no ha estado exento de retos, pues no siempre es fácil encontrar material vinculado a la arquitectura o el diseño, históricamente fuera de la protección patrimonial y que en esta ocasión se divulga mediante fotografías o acuarelas, reunidas en colaboración con instituciones como el Arxiu Valencià del Disseny o incluso a través de un llamamiento para localizar distintas obras que formarán parte de ese Atreverse a más que viajará al pasado para explicar el presente.

- José Martínez Peris, Frente bar y salón de lectura, 1954. Arxiu Valencià del Disseny. –