A 15 minutos en tren de Ámsterdam, en Países Bajos, existe un lugar que parece un pequeño pueblo pero en realidad es un escenario cuidadosamente diseñado. Se llama Hogeweyk, aunque muchos lo conocen como “Villa Demencia”: una especie de ciudad creada especialmente para personas con Alzheimer o demencia senil.

Sus calles, plazas, comercios y cafeterías forman parte de una simulación terapéutica. Los enfermeros y cuidadores trabajan sin uniforme y asumen distintos roles —de comerciantes, mozos o vecinos— para acompañar la vida cotidiana de los pacientes sin interrumpirla.

Leé también: Cuidar el planeta es cuidar la salud: expertos destacan el impacto del medioambiente en nuestro bienestar

El objetivo no es ocultar la enfermedad, sino recrear un entorno reconocible y seguro, donde los residentes puedan seguir tomando decisiones y conservar cierta independencia dentro de un perímetro controlado.

El Alzheimer, una forma de demencia que deteriora progresivamente la memoria, la orientación y el lenguaje, vuelve esencial que el espacio habitado ayude a compensar esas pérdidas.

En Villa Demencia viven 150 ancianos con Alzheimer o demencia senil. (Foto: Hogeweyk Village)

En este contexto, el modelo de Países Bajos, iniciado como ensayo en 1993 y consolidado en 2009, combina arquitectura y gerontología.

Con 15.000 metros cuadrados y 27 casas, “Villa Demencia” es una aldea cerrada que busca una libertad posible: proteger sin encerrar. La vida cotidiana —ir al supermercado, asistir a una obra de teatro, tomar un café— se mantiene dentro de un entorno que amortigua el desorden de la memoria.

Así, el proyecto marcó un cambio de paradigma: entender que la arquitectura también puede ser una forma de medicina.

La idea se expandió y llegó a inspirar modelos similares en Canadá, Noruega, Italia y Australia. En Francia, el concepto se adaptó con una mirada propia; y la Argentina no se quedó afuera.

Villa Demencia cuenta con más de 15.000 metros cuadrados y está cerrado al mundo exterior. (Foto: Hogeweyk Village)

En Dax, al suroeste de Francia, la Villa del Alzheimer propone un enfoque distinto. A diferencia de Villa Demencia, que recrea un pueblo entero y funciona como una simulación donde los residentes viven una versión adaptada de la vida cotidiana, el complejo francés no imita una ciudad ni oculta su carácter institucional.

Hay una tienda, un espacio para peinarse y cortarse el pelo, una plaza y un restaurante, pero todo dentro de un entorno institucional. La idea no es reproducir una ficción de la vida anterior, sino acompañar la vida presente en un espacio reconocible, tranquilo y seguro. Un sendero circular atraviesa el predio y evita los callejones sin salida, permitiendo caminar sin perderse.

Leé también: Generación plateada: el grupo de adultos que redefinió su rol y empezó a cambiar la economía global

“Para las personas con Alzheimer o demencia, es fundamental que el entorno sea reconocible. No debe suponer un reto ni perturbar sus capacidades cognitivas”, explicó el arquitecto Morten Gregersen, del estudio NORD Architects, responsable del diseño de Dax.

El proyecto francés se apoya en una premisa sencilla: el reconocimiento genera continuidad y sentido de pertenencia. Por eso, más que la ficción, son fundamentales las texturas, los colores y los materiales presentes en la ciudad, para que el espacio resulte familiar.

El entorno natural es la clave del diseño de la residencia Dax, en Francia. (Foto: Nord Architects)

A miles de kilómetros de distancia, en Buenos Aires, un tercer modelo lleva la misma idea a otra escala: un edificio de siete plantas diseñado desde los cimientos para acompañar el Alzheimer sin recurrir a la simulación. Residencia Manantial es, hoy, la única institución en la Argentina concebida arquitectónicamente para personas con deterioro cognitivo.

Su director, Fernando Shalom, lo explica a TN: “La arquitectura puede cuidar. Este espacio fue construido para que cada persona mantenga -el mayor tiempo posible-, la capacidad de dirigir su vida según sus deseos, creencias, gustos e intereses”.

Leé también: La discriminación por edad, un problema de salud pública que afecta a un tercio de la población

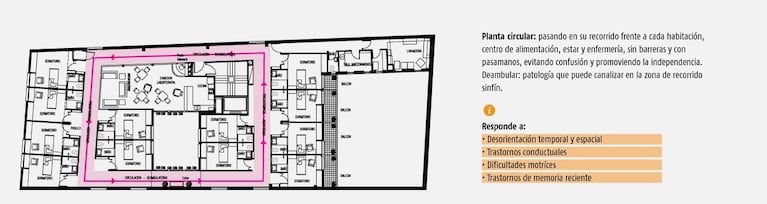

El diseño, elaborado junto al arquitecto Manuel Schopflocher, evita los pasillos cerrados y apuesta por pisos circulares, barandas continuas y jardines sinfín que permiten caminar sin riesgos.

Las baldosas replican las veredas típicas de Buenos Aires y los espacios verdes evocan recuerdos urbanos. Cada planta concentra los ambientes esenciales: habitaciones, comedor, cocina, enfermería y áreas de estimulación.

“No se trata de que la persona se adapte al edificio, sino de que el edificio se adapte a la persona”, explica Mara Maslavski, coordinadora gerontológica de la residencia. “La rutina se estructura sobre tres pilares: el abordaje asistencial, terapéutico y arquitectónico”.

El plano del edificio pensado para personas con demencia en Buenos Aires. (Imagen: gentileza Manantial)

Aunque los tres proyectos son distintos, comparten un diagnóstico: el entorno físico influye tanto como la medicación.

En este sentido, Shalom explica la lógica detrás del edificio porteño: “Una persona con demencia no entiende que no puede salir a la calle. Si ve la puerta y no comprende el peligro, se angustia. Por eso, en lugar de ofrecerle lo que no puede tener, se construye un entorno donde pueda moverse con libertad sin estar en peligro“.

Las decisiones de diseño buscan resolver lo cotidiano con precisión. En las habitaciones, una vitrina iluminada junto a la puerta contiene objetos personales —fotos, trofeos, reliquias— que ayudan a reconocer el espacio propio.

Los baños están pensados para ser visibles desde la cama, con iluminación directa sobre el inodoro para estimular su uso. Las teclas de luz contrastan con la pared para invitar al movimiento o se mimetizan cuando conviene que pasen desapercibidas.

Los baños están pensados para ser visibles desde la cama, con iluminación directa sobre el inodoro para estimular su uso. (Foto: gentileza Manantial)

Las camas bajan al nivel del piso para evitar caídas, y los placares ordenan la ropa según la secuencia de uso, de modo que vestirse siga siendo un acto propio.

“Cuanta más ayuda damos sin necesidad, más rápido se anulan facultades que aún están presentes”, dice Shalom y agrega: “Diseñamos para preservar la autonomía, no para reemplazarla prematuramente”.

El modelo argentino se apoya también en evidencia. “Nuestros estudios internos muestran que, tras seis o nueve meses, un 30% de los residentes mejora su funcionalidad y más del 60% mantiene sus capacidades”, señala Maslavski. No hay promesas de cura, pero sí una mejora concreta en la vida diaria.

El testimonio de Graciela Saracco, residente, traduce esa experiencia en palabras simples: “Me siento muy a gusto y por eso realizo todas las actividades. Me siento acompañada. En la habitación me gusta la cama y el escritorio donde tengo las fotos de mi familia. Todas las noches las miro y les envío un beso a cada uno”.

El diseño, elaborado junto al arquitecto Manuel Schopflocher, evita los pasillos cerrados y apuesta por pisos circulares y barandas continuas. (Foto: gentileza Manantial)

Su hija, Sandra Preter, habla desde otro lugar: “No queríamos que mi mamá fuera un número más. Quiero verla activa, conectada, conversando. Siempre fue una persona sociable, y acá eso se mantiene”.

El Alzheimer es uno de los grandes desafíos sanitarios del siglo XXI: una enfermedad progresiva, sin cura, que exige nuevos modos de cuidado. La arquitectura, en ese contexto, deja de ser decorado para volverse protagonista.

Los tres modelos —la ciudad simulada de Hogeweyk; la aldea natural de Dax y el hogar terapéutico de Buenos Aires— exploran cómo un entorno puede reducir la ansiedad, evitar sujeciones y prolongar la autonomía.

No hay romanticismo posible frente a una enfermedad que borra recuerdos, pero sí una constatación empírica: el espacio incide en la calidad de vida. Un pasillo circular puede evitar el miedo. Una luz bien colocada puede prevenir una crisis. Una vitrina con objetos familiares puede reactivar la orientación. “Apostamos por el proyecto y queremos generar conciencia, la arquitectura puede ayudar a vivir mejor”, cierra Shalom.