ActualidadPor Pilar Gómez Rodríguez

En 1950 el fotoperiodista William Eugene Smith entró en la sala donde se velaba el cadáver de Juan Larra, en la localidad cacereña de Deleitosa, para ofrecer al mundo una imagen histórica. La instantánea también activó una increíble historia de amor. Ahora se publica una novela gráfica al respecto

En no pocas ocasiones pasan cosas inauditas en sitios inauditos y los velatorios son una de estas ocasiones y también uno de esos sitios. Pero que te salga un novio en otro continente, un pretendiente desconocido que habla otro idioma, mientras tu abuelo está de cuerpo presente en la casa familiar de un pueblo de Extremadura raya lo imposible. Y sucedió. Sucedió en la España de Franco cuando el país enfilaba la década de los 50 y fue porque el coche de “el americano” y sus dos asistentes se presentó en la localidad cacereña de Deleitosa para realizar un encargo para la revista Life. El americano era el fotógrafo William Eugene Smith (Wichita, Kansas, 1918-Arizona, 1978) y lo acompañaban una traductora, Nina Peinado, y un chófer, Ted Castle, que también era su ayudante. El objetivo era mostrar las condiciones de vida de una España sumida en un aislamiento internacional del que trataba de salir.

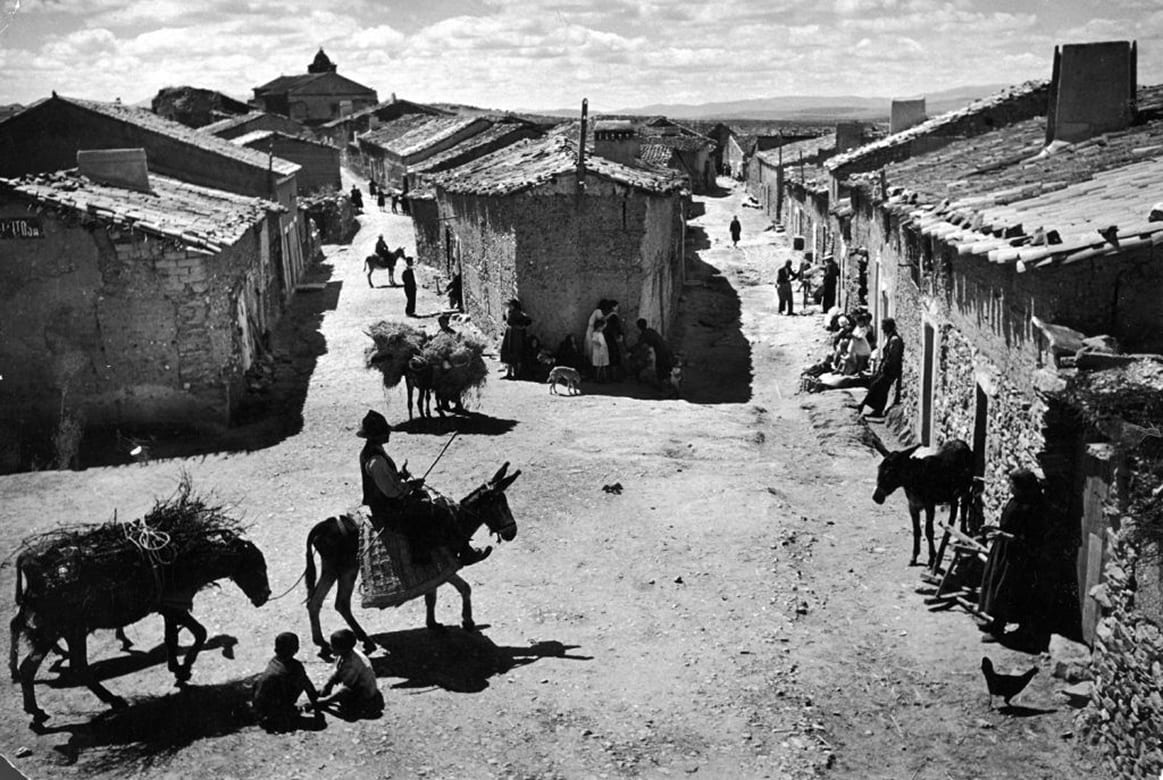

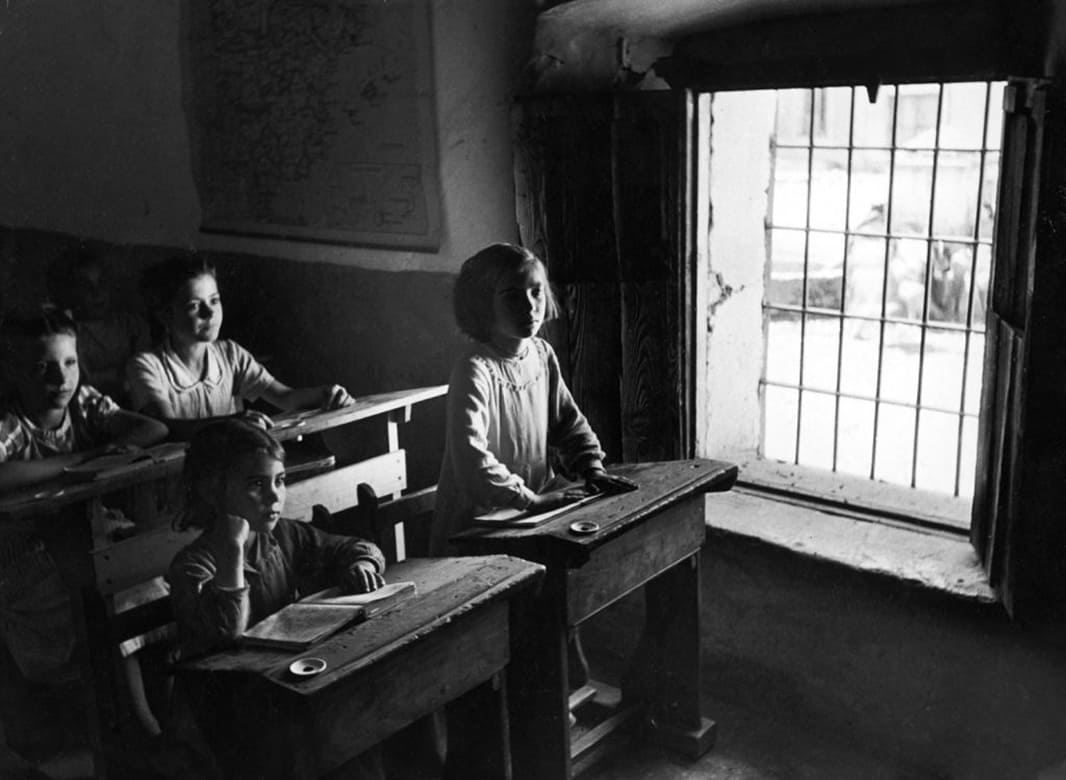

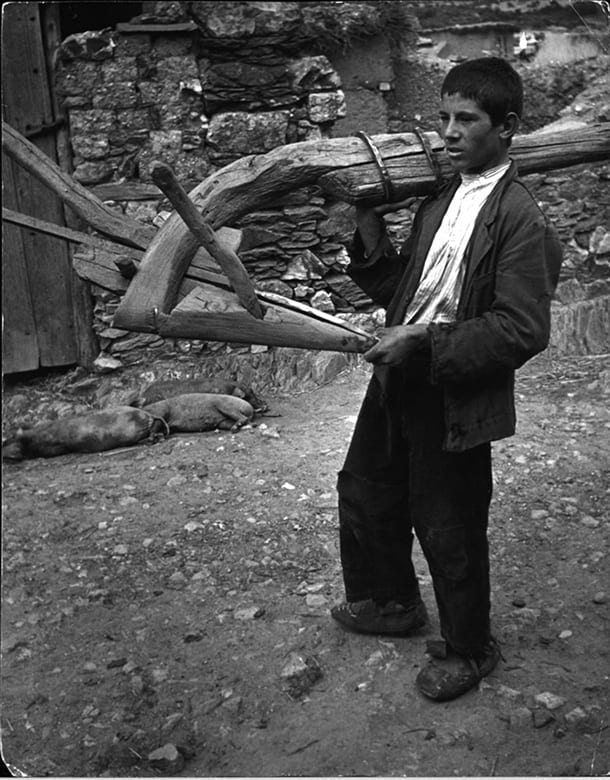

Aquellos días de junio de 1950 fueron agitados para las gentes del pueblo, pero no para la vida que continuó impertérrita su ciclo: niños aquí y allá, descalzos muchos, desnudos algunos y otros con sus mejores galas de bautismo o primera comunión; hombres y mujeres con la cabeza cubierta afanándose en las labores del campo; adultos prematuramente envejecidos; animales de carga; tierras de cultivo… y la muerte siempre puntual a su cita pasaron por delante del objetivo de Eugene Smith. El malogrado fue un vecino llamado Juan Larra, cuyo cuerpo estaba siendo velado en casa por su familia más próxima. La escena, con unos claroscuros y una composición que recuerdan las de Rembrandt o Caravaggio, la inmortalizó Eugene Smith en una imagen incluida en numerosas recopilaciones de las mejores fotografías de todos los tiempos. Junto al cuerpo se encontraba Josefa, la nieta, entre la esposa del difunto, la abuela Tomasa, y la tía Saturnina… Entonces entró el americano.

Historia de una foto

Aquella imagen llamada a ser historia comenzó a gestarse el día anterior, cuando su autor no se encontraba bien. “Yo estaba con fuertes dolores de estómago en el campo y un hombre que no conocía se me acercó y me ofreció un trago de vino que no quería, pero que acepté por cortesía. Al día siguiente, casualmente, vino corriendo hacia mí y me dijo: ‘Por favor, mi padre acaba de fallecer y tenemos que enterrarlo. ¿Podría llevarme al lugar donde rellenan los papeles?’. Fui con él a la casa y me sentí terriblemente conmovido por la triste y compasiva belleza del velatorio, y cuando lo vi acercarse a la puerta, di un paso adelante y le dije: ‘Por favor, señor, no quiero ser deshonroso, pero ¿puedo tomar una fotografía?’. Y él respondió: ‘Sería un honor’”.

Esta explicación larga y detallada se la da el propio Smith a un colega, el retratista Philippe Halsmann, en una interesantísima conversación que habría tenido lugar a mediados de los 50 y cuya transcripción vio la luz finalmente en The New York Times en 2013. En ella, los dos fotógrafos hablan del tema escabroso de la época: preparar o no preparar las imágenes. De hecho, la explicación viene después de una pregunta que es más bien un reproche y merece consignarse también. “Allí había gente sumida en un profundo dolor y usted les estaba deslumbrando con flashes, perturbando su tristeza”, expone Halsmann. ¿Qué justificación tiene su intrusión?”.

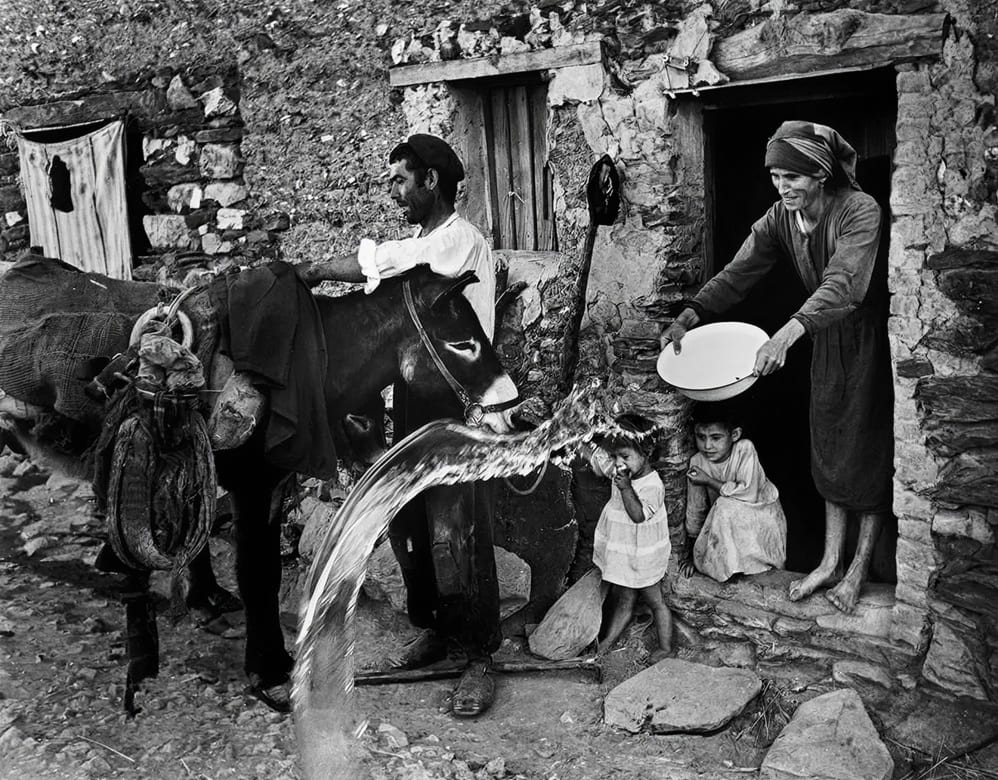

Smith se defiende. De su explicación se concluye que había sido delicado, había preguntado y no había ninguna preparación artificial en la consecución de la imagen, pero su interlocutor vuelve a la carga y le habla de otra donde una mujer tira el agua sucia de una palangana a la calle. “¿Fue una puesta en escena?” Y la respuesta de Smith: “No habría dudado en pedirle que tirara el agua. (No me opongo a la puesta en escena solo si siento que intensifica algo que es absolutamente auténtico del lugar)”. Halsmann insiste y le menciona a Cartier-Bresson, en contra absolutamente de estas prácticas que van contra la regla básica de la fotografía espontánea, le recuerda. “Yo no escribí las reglas, ¿por qué debería seguirlas? Si dediqué mucho tiempo e investigación a comprender lo que hago, pregunto y organizo si lo considero legítimo. La honestidad reside en mi capacidad —la del fotógrafo— de comprender”.

En este sentido, son muy relevantes también las palabras de su asistente Ted Castle, que recoge la investigación de Meryem Farid Laciqui: “Pasábamos aproximadamente un maldito día preparando correctamente la acción, y la toma llevaba al menos tres horas. Gene subía por la escalera de mano. Yo tenía que arrastrar a la gente por todas partes, indicándoles dónde debían ir: ‘usted camine por aquí’, ‘usted por allí’, ‘quiero que ande junto a su mulo’,’quiero que usted permanezca quieto’. Él, finalmente decía ‘Ok’, yo corría hacia la puerta y él disparaba. Luego decía: ‘hagámoslo de nuevo’”.

The Wake, de la serie Spanish Village, W. Eugene Smith, 1950 Todos los derechos reservados por los herederos de W. Eugene Smith

The Wake, de la serie Spanish Village, W. Eugene Smith, 1950 Todos los derechos reservados por los herederos de W. Eugene Smith Spanish Village, W. Eugene Smith. LIFE magazine © W. Eugene Smith Time & Life Pictures/Shutterstock

Spanish Village, W. Eugene Smith. LIFE magazine © W. Eugene Smith Time & Life Pictures/Shutterstock Spanish Village, W. Eugene Smith. LIFE magazine © W. Eugene Smith Time & Life Pictures/Shutterstock

Spanish Village, W. Eugene Smith. LIFE magazine © W. Eugene Smith Time & Life Pictures/Shutterstock Spanish Village, W. Eugene Smith. LIFE magazine © W. Eugene Smith Time & Life Pictures/Shutterstock

Spanish Village, W. Eugene Smith. LIFE magazine © W. Eugene Smith Time & Life Pictures/Shutterstock Spanish Village, W. Eugene Smith. LIFE magazine © W. Eugene Smith Time & Life Pictures/Shutterstock

Spanish Village, W. Eugene Smith. LIFE magazine © W. Eugene Smith Time & Life Pictures/Shutterstock Spanish Village, W. Eugene Smith. LIFE magazine © W. Eugene Smith Time & Life Pictures/Shutterstock

Spanish Village, W. Eugene Smith. LIFE magazine © W. Eugene Smith Time & Life Pictures/Shutterstock Spanish Village, W. Eugene Smith. LIFE magazine © W. Eugene Smith Time & Life Pictures/Shutterstock

Spanish Village, W. Eugene Smith. LIFE magazine © W. Eugene Smith Time & Life Pictures/Shutterstock Spanish Village, W. Eugene Smith. LIFE magazine © W. Eugene Smith Time & Life Pictures/ShutterstockUn gran éxito esconde un fracaso

Spanish Village, W. Eugene Smith. LIFE magazine © W. Eugene Smith Time & Life Pictures/ShutterstockUn gran éxito esconde un fracaso

Con el título de Spanish Village, el reportaje vio la luz en abril de 1951, en el número 9 de la revista Life y fue un éxito sin precedentes de repercusión y cifras, que varían entre 20 y 22 millones de ejemplares vendidos, entre impresiones y reimpresiones en Estados Unidos y Europa. Sin embargo, curiosamente el fotoensayo de Eugene Smith no se atenía expresamente al encargo recibido, algo tan laxo como mostrar las condiciones de vida de la España de la época, su realidad política y social… Smith había ido a algo más concreto que, de alguna manera se acabó reflejando en el subtítulo del artículo, donde se hablaba de pobreza ancestral y de fe.

Más explícito había sido con su mujer, a quien por carta le confesó su verdadera motivación: “Voy a intentar entrar en un pueblo español, y documentar hasta el máximo la pobreza y el miedo causados por Franco. He tenido que engañar a Life con que sabía algo de español. Espero que sea el ensayo más importante de mi vida”. Y más contundente todavía, Ted Castle, que, como recoge Meryem Farid Laciqui en su trabajo, había declarado en una entrevista: “Smith intentaba mostrar lo hijo de puta que era Franco, y lo nefasto del vínculo entre la Guardia Civil, Franco, y la iglesia, unidos los tres contra los pobres”.

Smith intentaba mostrar lo hijo de puta que era Franco

Queda bien claro que al fotógrafo no le caía nada bien el dictador y tampoco a su país, que sin embargo veía en él algo interesante: el anticomunismo. Era un momento decisivo en el devenir de la política internacional, en el marco de la guerra de Corea, y se estaban gestando la concesión de grandes cantidades en ayuda económica, además de alianzas estratégicas entre Estados Unidos y España. En contra de todo ello, Smith creyó que documentando la penuria y la opresión de los vecinos en la España rural la opinión pública norteamericana se opondría a todas estas medidas.

No fue así. Las fotos deslumbraron a medio mundo, y eso no impidió que prosiguieran unas relaciones diplomáticas que concluyeron dos años después con los Pactos de Madrid: más de 1.500 millones de dólares inyectados en la España franquista que un fotógrafo armado con su cámara había tratado de impedir.

Desde California, con amor

Desde California, con amor

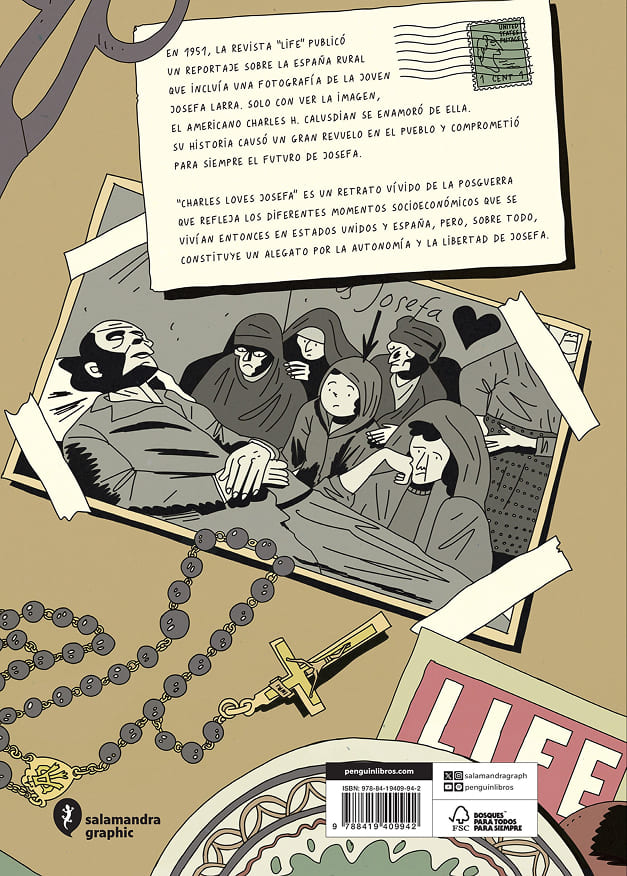

Una de aquellas personas deslumbradas por aquel reportaje fue Charles H. Calusdian que, más que deslumbrado, cayó fulminado de amor por la figura central de la foto del velatorio, por el rostro sereno, hermosísimo y luminoso Josefa Larra. ¿Una relación imposible? Habría que verlo. De momento, iba a pelearlo: 10.000 kilómetros de distancia no eran suficientes para parar el ímpetu amoroso del decidido californiano por la deleitoseña. Como primera medida Calusdian mandó una carta al alcalde de la localidad, pidiendo permiso a la familia para escribir a Josefa y sus señas. Eso es lo que hizo. Cada vez que llegaba una de sus cartas al pueblo, era un acontecimiento.

Una de ellas era la propia fotografía de Smith reconvertida en postal y donde Calusdian había escrito didácticamente “Charles loves Josefa” y una flecha señalando a la joven. En otras ocasiones incluía detalles como champú, maquillaje… Era la locura para todos los vecinos y vecinas… menos para la protagonista del romance, que no estaba muy contenta, y tampoco su novio —pues lo tenía—, al ver la algarabía que cada carta causaba entre los vecinos y tener que soportar los chismes y los chistes.

Imposible no pensar en Buñuel y en la especie de Bienvenido Mr. Marshall versión epistolar que era Deleitosa en aquella época. Aquella mujer y aquella relación conocida por todos era la esperanza de toda la comunidad por salir de sí misma, de su tiempo y de su país. Junto a Josefa, gracias a ella, los vecinos y vecinas podían acceder a imaginar un pedacito de sueño americano.

Pero dando muestra de un poder de decisión y acción no muy frecuentes en las mujeres de la época, Josefa decidió cortar por lo sano y no solo romper con su pretendiente sino con todo el pueblo. Se marchó a Barcelona y no volvió. No quiso saber nada de su pretendiente californiano, que acabó casándose con una alemana.

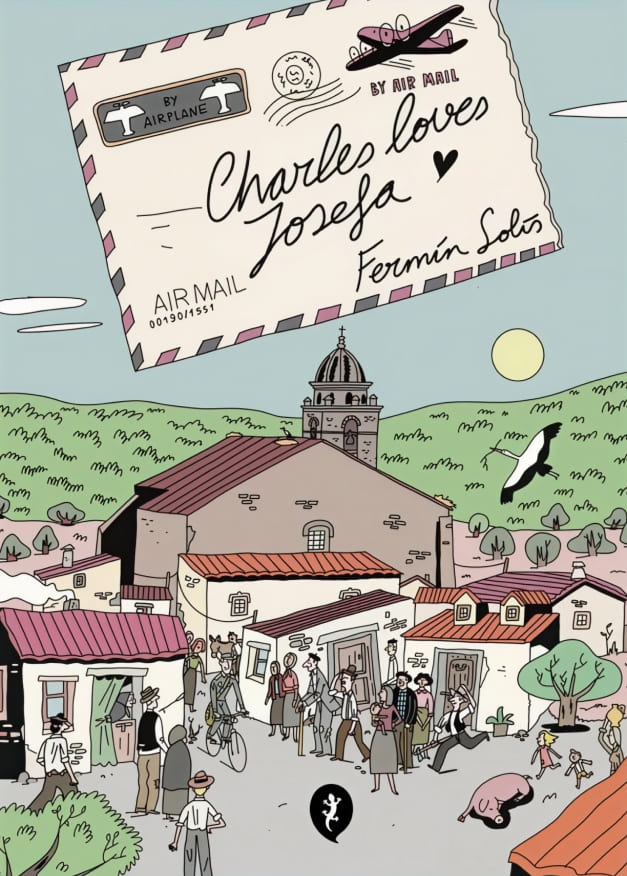

Tan increíble historia de amor no tuvo final feliz, pero sí un libro titulado Charles loves Josefa. Lo acaba de presentar en formato de novela gráfica Fermín Solís y la obra, que cuenta con el XVIII Premio Internacional de Novela Gráfica Fnac-Salamandra Graphic 2025, no ha sido la única representación literaria que ha tomado la historia de Josefa Larra y Charles Calusdian. En 2017 el director cacereño Fulgen Valares y la compañía de Cabeza del Buey Atutiplan ya habían llevado a las tablas un montaje de teatro-danza titulado Cartas para Extremadura.

Así terminó el amor imposible entre un californiano y una cacereña en la España rural de los años 50, pero ¿cómo continuó la vida en el pueblo de Deleitosa? ¿Qué significó allí el reportaje del americano, más allá de la secuela amorosa de su trabajo? Durante décadas, el pueblo se infligió a sí mismo una especie de autocensura o extraño tabú que hunde sus raíces en la actitud del régimen frente al éxito de Spanish Village. Poco amigo del género documental, el franquismo entendía que la función de la fotografía era embellecer o ennoblecer la realidad: es decir, propaganda.

Fueron necesarias muchas décadas y algunas generaciones para que los habitantes de Deleitosa se sintieran por fin seguros orgullosos de cómo y de quienes habían sido y de que un americano les pusiera para siempre en el mapa de la historia de la fotografía. Hoy en el pueblo hay una calle que lleva su nombre y la asociación cultural Spanish Village celebra con distintos actos el 75 aniversario del paso de Eugene Smith por el pueblo.