Esta mañana de sábado, como cualquier otro día tranquilo, he estado leyendo en el móvil las noticias, he recorrido algunas redes sociales. Después de ver videos y contenidos diversos, se me ha quebrado la ilusión. Pensaba que tardaría más en quebrarse porque lo veía venir, pero ocurrió ese sábado.

¿Y por qué me ha pasado esto?

Contemplar la realidad desde los contenidos ya no me llena.

La irrupción de la IA en nuestras vidas ha sido tan veloz que apenas ha habido tiempo para encajarla o comprenderla. A pesar que su utilidad para crear, también he descubierto otra consecuencia más oscura, triste y peligrosa que esta forma de producción algorítmica sin cuerpo y alma ha erosionado, en mi caso, una dimensión esencial de mi propia condición humana que es la de mi capacidad de emocionarme ante un contenido creado, cuya autenticidad siento como real pero en realidad no lo puedo asegurar.

Grandes acontecimientos como una guerra, un fallecimiento, una ruptura son capaces de hacernos cuestionar nuestras certezas y obligarnos a replantear quiénes somos y lo qué podíamos esperar del mundo. En mi caso, esa desorientación me asalta a cada vez que consumo un contenido digital porque ya no siento nada.

Mi padre me enseñó que nuestra capacidad más valiosa como seres humanos era nuestra sensibilidad, que nos conduce a la ética y nos permite incluso alterar el orden lógico de la naturaleza. Nuestra capacidad sensible nos afecta a nuestra propia condición como seres humanos, permite enamorarnos, crear, interpretar, y en último extremo, en algunas personas magníficas, a morir por un ideal o por los demás.

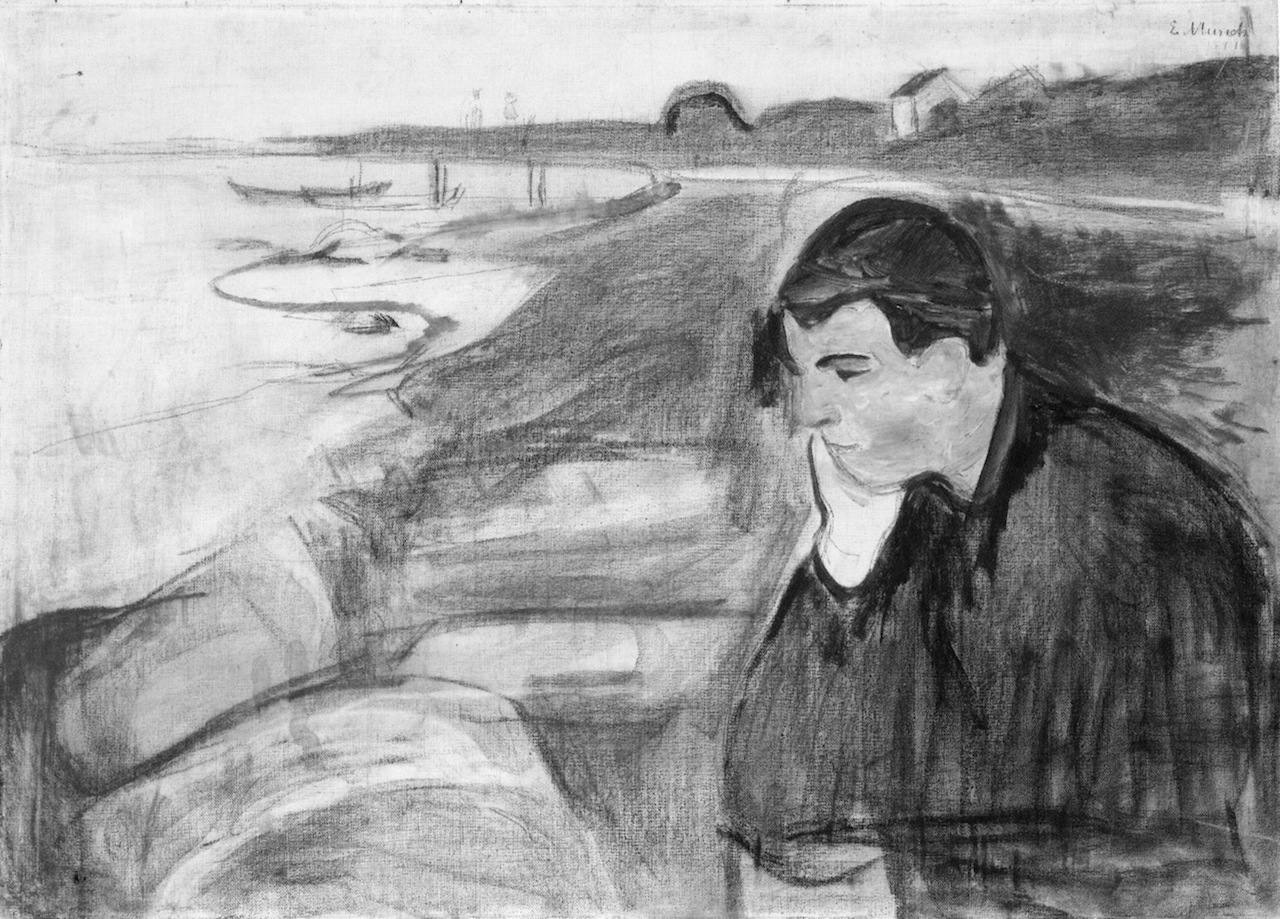

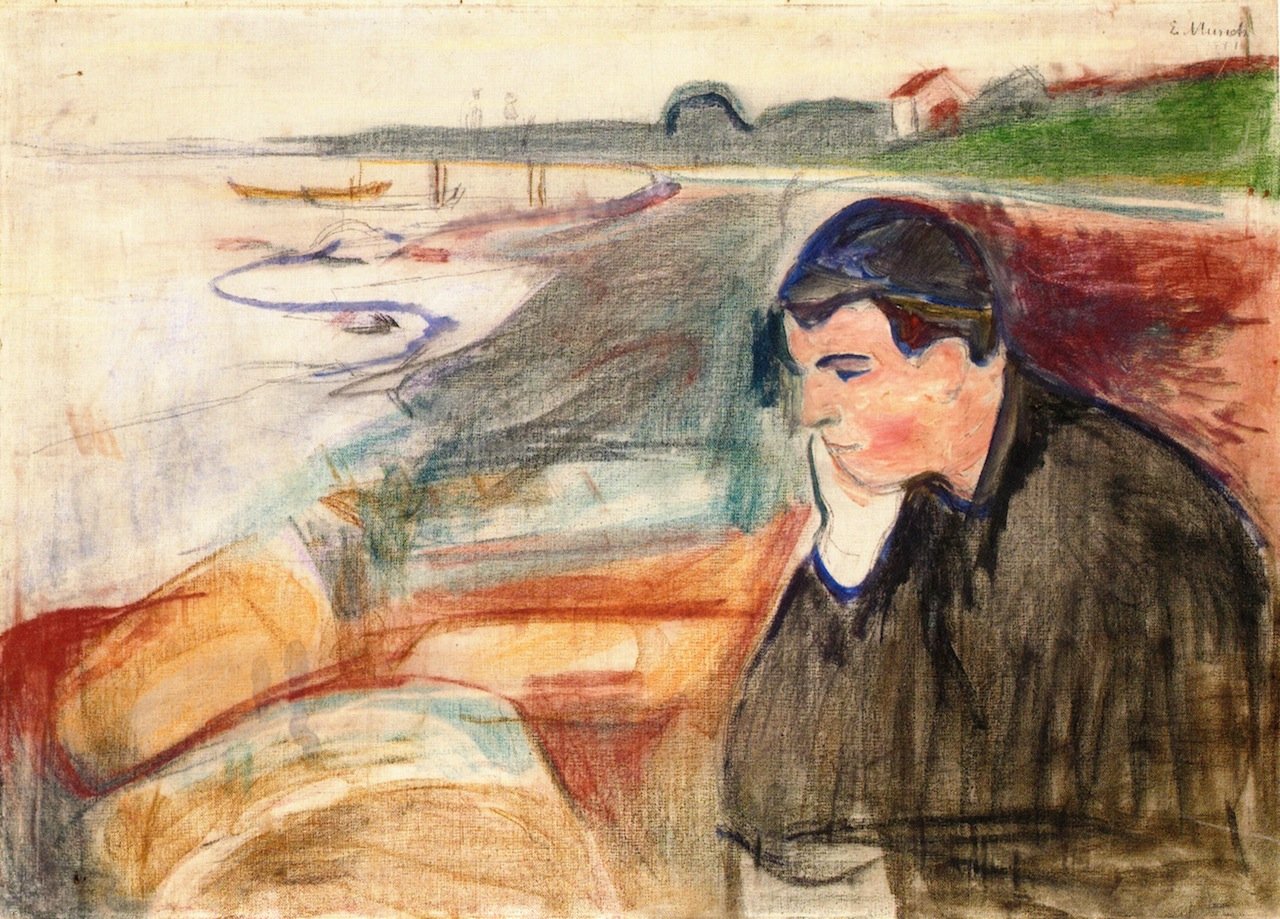

Durante generaciones el verdadero valor de una creación, sea una película, una melodía o un cuadro, no solo residía en su forma final sino en la admiración de que detrás había una persona que lo creaba realmente como resultado de su inteligencia y su habilidad, a veces imperfecta; sin embargo, hoy ya no se puede asegurar la existencia de un creador real, una melodía puede no haber pasado jamás por el corazón de nadie o un rostro puede ser hermoso sin haber nacido.

Esta desorientación provocada por acceder a nuestro entorno a través de una realidad virtual cada vez más convincente no es un simple asunto estético, sino una auténtica erosión ontológica que afecta a los fundamentos existenciales. Desde que el hombre se expresaba a través de diferentes manifestaciones artísticas, siempre ha existido la confianza en la autenticidad de la realidad y porque estaba descrito desde la verdadera existencia de un autor, que nos ha permitido aprender desde su punto de vista y adaptarnos a esa realidad para convivir con ella. Pero cuando esa confianza se debilita, lo que se quiebra en realidad nuestra propia experiencia de ser, y es aquí donde me emerge una inquietud mucho más profunda: dudar sobre la raíz humana o artificial de los contenidos en un contexto de hiperproducción algorítmica puede conducirnos a una forma radical de nihilismo. No se trata simplemente de desconfiar de lo que percibimos, sino que el vínculo entre percepción y sentido desaparece, los contenidos dejan de funcionar como una ventana abierta al mundo para convertirse en una información sin profundidad ausente de cualquier componente ontológico o humano.

Nuestras relaciones, amorosas, laborales, comerciales al pasar por capas tecnológicas que mitigan su autenticidad y la sospecha de realidad lo filtra todo y nos afecta al deseo y a la avidez de conocimiento y de mejora. ¿Pero existe alguna forma de asomarse al mundo de hoy?

Posiblemente sea la oposición a la tecnología por miedo al cambio, pero los avances previos en el desarrollo cultural, como la fotografía, el cine, la radio, Photoshop o incluso internet en ningún caso sustituían al hombre; sin embargo, hoy con el impacto de la inteligencia artificial sustituye al individuo y el acto de conciencia interior que implica escribir es para mí el último bastión de la trascendencia humana, no porque esté libre de manipulación —la IA también escribe—, sino porque exige una forma de experiencia que no puede ser suplantada, la esencia de la escritura no está en la forma del texto, sino en el acto interior que la produce y que transmite al lector provocándole un verdadero acto de autoconciencia.

La escritura permite expresar un tipo de intimidad e inteligencia real que la imagen ya ha perdido por suplantación: la imagen se consume mientras que el texto se habita y la escritura se constituye no solo como un medio, sino como un acto verdaderamente ontológico porque se enfrenta frontalmente a la agresión existencial digital que se nutre de aquello que la IA tiene como objetivo pulir: la duda, la contradicción, la imperfección y el matiz.

Hoy más que nunca es necesario proteger y cuidar a los autores. Del mismo modo de que las herramientas han permitido al hombre convertir el mundo en un recurso para poder explotarlo, la inteligencia artificial convierte la creatividad humana en su recurso y combustible de explotación alimentándose del trabajo y las inteligencias de miles de creadores que están expuestos a una extracción silenciosa. Es imprescindible que las instituciones garanticen que la contribución humana en cualquier ámbito de creación siga siendo reconocible, defendible porque será un resquicio humano necesario como afirmación de nuestra existencia.

La cultura escrita, sea a través de un libro, articulo, ensayo, guion, representa uno de los últimos bastiones de sensibilidad humana frente al vacío algorítmico, pero no es el único, más bien es el ejemplo más privilegiado de cómo la expresión humana puede seguir preservando su profundidad, porque mientras existan textos que nos remuevan y nos conmuevan por encima de la perfección de la lógica estadística seguiremos siendo humanos y probablemente ese sea el camino para reconstruir la ilusión perdida.