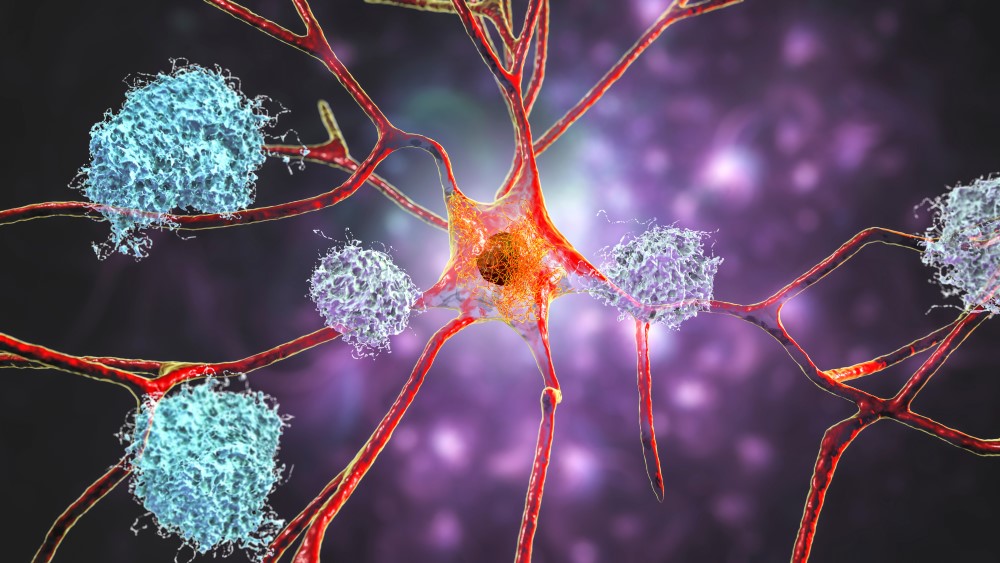

La enfermedad de alzhéimer, la demencia más frecuente en poblaciones de una edad elevada, es un misterio en cuanto a sus causes moleculares. De forma general, sabemos que los problemas se asocian a la presencia de ciertas anomalías que se encuentran unas fuera de las neuronas, las placas seniles formadas fundamentalmente por el péptido Aβ, y otras dentro de las neuronas, formadas fundamentalmente por la proteína tau modificada químicamente en la célula mediante la adición de grupos fosfato. Estas dos lesiones, que en el tiempo aparecen la segunda tras la primera, generan el suficiente daño a nivel neural como para que muerte celular se vaya extendiendo en el cerebro y acabe teniendo las manifestaciones visibles de la enfermedad.

Pero ¿por qué empieza a darse este proceso? A pesar de la intensiva búsqueda que se lleva a cabo desde hace tiempo en laboratorios de todo el mundo, el punto inicial del proceso, el evento que genera la cascada que lleva a la aparición de la enfermedad, es desconocido.

En el trabajo liderado por Bruce Yankner proponen que el metabolismo del litio puede ser el santo grial que se está buscando. Estudiando modelos animales, creados para que desarrollen características similares a la enfermedad de alzhéimer, observan que hay una disminución de litio en el cerebro de personas diagnosticadas con deterioro cognitivo leve, un diagnóstico con aspectos clínicos con relativamente poco impacto en el día a día, que frecuentemente precede al de enfermedad de alzhéimer; y también identifican que el péptido Aβ puede contribuir a reducir la disponibilidad de litio en el cerebro. Con esa información, deciden reducir, simplemente ajustando la dieta, la cantidad de litio en el cerebro de ratones proclives a desarrollar características de enfermedad de alzhéimer, viendo que se aumentaba la cantidad de lesiones en esos ratones. Además, vieron que el uso de una sal de litio tenía un efecto positivo, no solo en relación con la enfermedad de alzhéimer (los ratones tenían menos problemas de memoria y lesiones cerebrales) sino también en ratones sanos de cierta edad.

Este es un trabajo muy importante por cuanto pone el foco en lo que pueden ser las primeras etapas de la enfermedad y lo hace, además, sugiriendo que una mínima intervención dietética podría resultar efectiva en, al menos, detener el avance de la enfermedad. Los autores observan como la adición de litio a animales que anteriormente no disponían de él puede permitir alterar el curso de la enfermedad, algo que hasta ahora solo han conseguido algunos tratamientos y durante tiempos relativamente cortos.

Por otro lado, es también interesante destacar que esta intervención con la sal de litio no solo parece retrasar o evitar la aparición de las lesiones de tipo alzhéimer en el cerebro de los ratones, sino que puede incluso contribuir a eliminar las lesiones existentes. Cuando los autores proporcionan litio a animales de una cierta edad, estos presentan menos lesiones que aquellos de la misma edad, pero a los que no se les proporciona litio.

Todo esto parece indicar que nos encontramos ante una propuesta muy interesante que ha de confirmarse por la comunidad científica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen antecedentes conocidos que hablan de protección frente a la enfermedad de alzhéimer relacionada con el uso medicinal de litio. En concreto, el litio se utiliza habitualmente en el tratamiento del trastorno afectivo comúnmente conocido como trastorno bipolar. Y hay trabajos que demuestran que la enfermedad de alzhéimer es menos frecuente entre pacientes de este trastorno tratados con litio.

Este conjunto de evidencias abre una interesante vía de trabajo en la que habrá que confirmar que el litio tiene el efecto que se describe en este trabajo, y que el uso de una sal de litio concreta puede tener un impacto importante en el avance de la enfermedad.

En todo caso, no hay que caer en un excesivo optimismo e incorporar el litio a la dieta de manera indiscriminada e incontrolada. Este trabajo es un primer paso de un camino que ha de abordarse de manera rigurosa con las herramientas de la mejor ciencia que somos capaces de desarrollar los seres humanos. Hay que confirmar que en el ser humano sucede lo mismo que se ha visto en modelos animales que, recordemos, son imperfectos, porque esos animales no desarrollan la misma enfermedad que el ser humano y, si se confirma, hay que establecer qué dosis son necesarias y seguras para tener un efecto, así como determinar si pueden darse efectos secundarios importantes. El uso de este metal en el tratamiento de una condición neurológica, sin embargo, permite albergar esperanza de que esta última parte será relativamente rápida. Queda, pues, esperar a confirmar y detallar más aún el hallazgo que se publica en este artículo de Aron y colaboradores.