A mitad del pase de prensa, un puñado de críticos se marchó de la sala. No niego el paso del pensamiento fugaz de acompañarlos en la deserción, porque lo que había visto en la pantalla hasta ese momento cabalgaba entre el estupor, la vergüenza ajena y el placer culpable. Hubiese echado a correr por salvar la vida y el gusto, pero había algo en aquellas imágenes que me susurraba: «¡es una trampa!». Y un par de escenas después, La asistenta mostró sus cartas como la mejor peor película de los últimos tiempos, un artefacto posposmoderno nacido a partir de un éxito editorial de aeropuerto -publicado por Freida McFadden en 2022-, protagonizado por un icono del nuevo Hollywood (Sydney Sweeney), ubicua en el panorama cine-redes-corazón, y en la que el misterio, el morbo y la sangre es la principal gasolina de una historia que, a pesar de su trasfondo sociopolítico y de género, no le tienen mucho que envidiar las pelis-de-tarde. O sí, la autoconsciencia y la autoparodia.

Tráiler de ‘La asistenta’ (Diamond)

Porque Paul Feig, el director (La boda de mi mejor amiga, 2011; Cazafantasmas, 2016) sabe lo que tiene entre manos y lo explota -porque La asistenta es una película de explotación- con una propuesta muy arriesgada -la misma que expulsó a aquel puñado de críticos-: emular los gestos de esas películas baratas de sobremesa y utilizarlos al mismo tiempo para apelar a la familiaridad de un público determinado, para que la película parezca más inane de lo que realmente es y para soliviantar al cinéfilo «de ceja alta». Tampoco yo tengo muy claro si la imagen pública que proyecta Sydney Sweeney es la de un cliché o la de su autoparodia y su actitud de pasotismo máximo una pose estudiadísima o una resbaladiza realidad. Y es que La asistenta es una película sobre las apariencias. Y se autoimpone su tesis hasta en la forma. La asistenta tampoco es lo que parece.

La asistenta huye de la sofisticación como de la peste. Todo lo que se muestra está pasado por el tamiz referencial, por el estereotipo. En ningún momento nos planteamos que sus protagonistas puedan ser humanos, sino meros arquetipos que representan sus respectivos papeles en una ficción hipertrofiada. Una ficción que, cuando se le quitan capas y capas de extravagancia, habla de manera muy esquemática -pero a la vez muy cruda- de los mecanismos de control en una relación abusiva. Y La asistenta consigue ser al mismo tiempo ligera e inflamatoria y mucho más honesta consigo misma que otros divertimentos supuestamente disidentes de los últimos años. Quiere parecer inane, quiere parecer cine-cutre-de-señoras para, precisamente poder llegar a nosotras sin levantar sospechas.

Amanda Seyfried es Nina Winchester, una mujer que no es lo que parece. (Diamond)

La historia en sí es demencial, los diálogos son grotescos, las escenas de la primera parte están sobreplanificadas y hasta la vivienda que habitan los protagonistas parece una de esas casas de falsa opulencia de las películas pornográficas, con grandes ventanales, mobiliario minimalisra y paredes virginales vacías, salpicadas de vez en cuando por figurines que intentan disfrazarse de obras de arte lujosas, pero cuyo plástico no engañaría al ojo menos entrenado. Y es que no sólo son las pelis-de-tarde la principal referencia de La asistenta; es el porno -o el softporn- el otro género del que bebe este thriller cómico-calenturiento, incluso con la construcción de escenas -como la de la protagonista viendo la tele en shorts y camiseta de tirantes ajustadísima- que reproducen descaradamente clichés que forman parte de la memoria colectiva transgeneracional del cine X.

Todo es barato en La asistenta. Buscadamente barato. Hasta el jardinero avieso que vigila los rosales parece barato -también él parece que va a desnudarse en cualquier momento- está escrito, interpretado y hasta vestido como una caricatura de peligroso seductor italoamericano. A Amanda Seyfried, la otra protagonista de La asistenta, parece escupir los ojos de las cuencas con su interpretación de esposa ciclotímica y explosiva. Su marido en la ficción, interpretado por Brandon Sklenar, posee el atractivo de un Justin Trudeau engorilado con el banco de musculación. Camisa de una talla menos, rubio camomílico y ese estilo pijo-provinciano que tienen las fortunas del Medio Oeste, un poco Rústicos en Dinerolandia (1993), un poco langosta con margarina.

Brandon Sklenar es todo músculo y sonrisa. (Diamond)

No dejo de pensar lo que habría hecho Brian de Palma con este material. O Paul Verhoeven. Porque La asistenta tiene ese punto de jeta y falta de pudor heredero del cine de ambos, aunque Feig no se atreve a derrapar sin cinturón y sin airbag, como lo habrían hecho, seguramente, ellos. Aun así, La asistenta está lo suficientemente pasada de vueltas como para abrazar este espectáculo con ambición de convertirse en uno de los taquillazos del año. La asistenta es el Rodolfo Chikilicuatre de las pelis-de-tarde; eso sí, con un presupuesto, imagino, estratosférico (35 millones de dólares, leo).

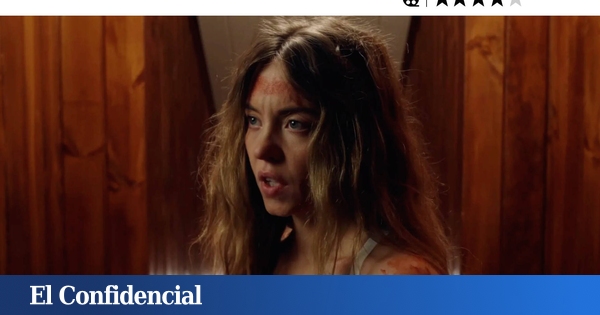

Sweeney interpreta a Millie, una joven sin dinero, sin familia y sin trabajo que busca desesperadamente que la contraten como asistenta en casa de alguna buena familia. Al parecer, bajo su cabellera rubia y su aspecto inmaculado, Millie esconde un carácter fuerte que le ha imposibilitado mantener un trabajo estable últimamente. Cuando todo parece perdido, Nina Winchester (Amanda Seyfried), la esposa aparentemente perfecta de un empresario guapo y adinerado (Andrew Winchester), le ofrece el puesto de interna. Pero pronto se da cuenta de que Nina sufre de brotes de ira y de celos y que la relación entre la pareja dista mucho de la perfección. Lo demás, sería destripar una película que donde más se disfruta es desde el prejuicio en blanco.

Sydney Sweeney encuentra una pastilla en el váter. (Diamond)

Si me hubiera marchado a mitad de la proyección, mi crítica sería de una estrella. Que nada es lo que parece es la mismísima esencia del thriller, pero que Feig haya llevado su apuesta hasta el extremo de haber estado al límite de filmar y de firmar una peli-de-tarde hace que esta gamberrada merezca el tiempo, el dinero y la pena. Una película, además, que llama a las barricadas: «Amiga, date cuenta».

A mitad del pase de prensa, un puñado de críticos se marchó de la sala. No niego el paso del pensamiento fugaz de acompañarlos en la deserción, porque lo que había visto en la pantalla hasta ese momento cabalgaba entre el estupor, la vergüenza ajena y el placer culpable. Hubiese echado a correr por salvar la vida y el gusto, pero había algo en aquellas imágenes que me susurraba: «¡es una trampa!». Y un par de escenas después, La asistenta mostró sus cartas como la mejor peor película de los últimos tiempos, un artefacto posposmoderno nacido a partir de un éxito editorial de aeropuerto -publicado por Freida McFadden en 2022-, protagonizado por un icono del nuevo Hollywood (Sydney Sweeney), ubicua en el panorama cine-redes-corazón, y en la que el misterio, el morbo y la sangre es la principal gasolina de una historia que, a pesar de su trasfondo sociopolítico y de género, no le tienen mucho que envidiar las pelis-de-tarde. O sí, la autoconsciencia y la autoparodia.