Sydney Sweeney se abrocha unos vaqueros frente a cámara y dice, con su voz dulce de estrella americana, que los genes determinan el color de ojos, la personalidad… y que los suyos –sus jeans–, que en inglés suena exactamente igual que genes, son azules.

La frase, que juega con el doble sentido entre genética y moda, desata una tormenta digital: acusaciones de supremacismo blanco, nostalgia estética de una América preracializada, ironías sobre belleza normativa y teorías sobre eugenesia estética. Lo que empieza como una campaña de otoño para American Eagle termina arrastrando a Donald Trump, reavivando la guerra cultural en redes, y proyectando sobre Sweeney la imagen de una nueva musa conservadora.

La actriz de Euphoria y The White Lotus, conocida por sus papeles hipersexualizados y su ambigüedad mediática, ya no es solo un cuerpo bello en pantalla: es, para muchos, un símbolo.

La actirz Sydney Sweeney, en la última campaña de una empresa americana de vaqueros.

American Eagle

Y, como todo símbolo, no flota solo. En cuanto Trump celebra el anuncio en Truth Social –y aprovecha para menospreciar públicamente a Taylor Swift, la estrella pop que pidió el voto contra él–, la conversación se transforma en un duelo involuntario. Dos divas americanas, dos relatos enfrentados, dos formas de habitar el espacio público. Una guerra de vaqueros que, en realidad, va de poder.

¿Qué hay detrás de este fuego cruzado estético, ideológico y mediático?

Mucho más que unos pantalones.

Vaqueros frente a poder

American Eagle necesitaba un golpe de efecto. Las ventas no paraban de caer, los márgenes se estrechaban y la competencia asfixiaba. Fichar a Sydney Sweeney –rubia, joven, icónica, deseable– era una apuesta clara. El lema «Sydney Sweeney has great jeans«, un juego de palabras, como poco, provocador: jeans como prenda, genes como linaje.

Pero la broma semántica se ha convertido en un arma de doble filo y en redes han empezado a circular las críticas, especialmente tras el post de Trump: «Sydney Sweeney, republicana registrada, tiene el anuncio más ‘potente’. Es para American Eagle, y los vaqueros están volando de los estantes». En el mismo post, lanzaba un ataque directo a Taylor Swift: «Ya no es atractiva». En pocas líneas, la acción saltaba en segundos del terreno del marketing al campo de batalla cultural.

Algunos publicistas han interpretado la campaña de American Eagle como un desliz, otros como una provocación cuidadosamente calculada. Marcus Collins, experto en marketing, estrategia de marca y comportamiento del consumidor, lo resume con precisión: «Puedes pensar que fue ignorancia, pereza o intención. Ninguna de las tres opciones es buena».

La marca de ropa ha aguantado unos días el chaparrón y, finalmente, ha publicado un comunicado en Instagram: «La campaña siempre ha sido sobre los vaqueros. Sus vaqueros. Su historia». Pero la declaración no ha apagado las llamas. El propio CMO de la compañía había advertido que incluiría «lenguaje provocador» y que «estaba pensada para generar controversia». Y, sin duda, lo ha conseguido.

El lanzamiento no ha sido sólo simbólico. Las acciones de la empresa subieron más de un 4 % tras anunciar a Sweeney como embajadora y un 23 % más tras los comentarios en redes sociales de Trump, aunque cayesen un 2% días después por la polémica que agita las redes.

La campaña se despliega en Times Square, Snapchat, Instagram, pantallas 3D y hasta con pruebas virtuales de jeans mediante inteligencia artificial, mientras que las tiendas cuelgan los carteles de «agotado» en los estantes. American Eagle ha sacado provecho de la situación y ya ha anunciado un ‘Sydney jean’ limitado para recaudar fondos contra la violencia doméstica.

El anuncio ha sido comparado por algunos expertos con el viejo spot de Calvin Klein protagonizado por Brooke Shields en los 80, censurado en su día. La jugada responde al mismo guion: una modelo muy atractiva, frases ambiguas, estética icónica. El resultado: polémica y exposición masiva. Pero esta vez, con una lectura política inevitable.

También ha traído a colación otro anuncio reciente: el de Levi’s con Beyoncé, lanzado en 2024. En él, la artista aparece en una lavandería, al ritmo de Crazy in Love, enfundada en unos vaqueros ajustados, en una escena abiertamente sensual. A diferencia de esta, la campaña fue recibida con entusiasmo y leída como un homenaje a la cultura pop y al empoderamiento femenino.

Donald Trump y Taylor Swift, en un fotomontaje

En comparación, el caso de Sweeney ha desatado una polémica mucho más intensa. Algunos observadores apuntan al contexto racial como una posible clave: Beyoncé es negra, Sweeney es blanca, rubia, de ojos claros. Y aunque ambas juegan con códigos similares –el vaquero como objeto de deseo, el cuerpo como reclamo visual–, la reacción pública ha sido radicalmente distinta. Para unos, los dos anuncios expresan lo mismo con lenguajes distintos. Para otros, no podrían ser más opuestos.

Sydney Sweeney: de jabón con ADN a símbolo MAGA.

El auge de una estrella

Sydney Sweeney, nacida en Spokane (Washington) en 1997, no es ajena al escándalo. Meses antes de convertirse en la nueva cara de American Eagle, la actriz ya había probado los límites del marketing viral con una colaboración que rozaba lo escatológico: 5.000 unidades de jabón fabricadas con agua de su propia bañera.

La edición limitada –bautizada Sydney’s Bathwater Bliss y lanzada junto a la marca Dr. Squatch– se vendía a ocho dólares la unidad, pero alcanzaba precios de hasta 2.000 euros en la reventa online. Sus ingredientes: agua donde se había bañado Sweeney, arena y corteza de pino. ¿Performance feminista? ¿Fetichismo? ¿Autoexplotación hipersexualizada? Nadie lo sabía con certeza, pero el producto se agotó en cuestión de horas y convirtió a Sweeney en una figura tan viral como ambigua.

La campaña de American Eagle la ha terminado de colocar en el ojo del huracán. Lo que realmente ha dinamitado el debate ha sido una filtración publicada por The Guardian: el 14 de junio de 2024, Sydney Sweeney se registró como votante republicana en Florida, días después de adquirir una mansión en Los Cayos.

El dato, confirmado por fuentes oficiales del condado, ha sido lo único necesario para quienes ya sospechaban sus inclinaciones hacia Trump. En redes, muchos recordaron que en 2022 fue criticada por asistir a la fiesta de cumpleaños de su madre, donde se vieron gorras con el lema Make 60 Great Again, una parodia apenas disimulada del eslogan trumpista.

Aunque Sweeney guarda silencio y no ha hecho declaraciones hasta el momento, hace un par de años sí pidió que se dejasen de hacer suposiciones y ahora Trump ha sido el que ha hablado por ella.

Preguntado por la revelación del registro republicano de Sweeney, el presidente reaccionó primero con desinterés: «¿Quién?», respondió mientras se disponía a subir a un helicóptero. Tras ser informado por los periodistas –que le explicaron que se trataba de una actriz de Euphoria y The White Lotus–, cambió de tono: «¡Fantástico!«. Añadió, sonriente: «Se sorprenderían de la cantidad de gente que vota a nuestro partido«.

Con una sola frase, la incorporó a su campaña y a sus redes sociales. Sweeney se ha convertido así, quiera o no, en la cara joven y sexy del trumpismo cultural. Una estrella viral, un cuerpo deseable, un símbolo electoral.

Swift: la popstar que asusta a Trump

Taylor Swift, sin embargo, no aparece en la campaña de American Eagle, pero ya forma parte del relato. Donald Trump la mencionó en el mismo post en el que exaltó a Sydney Sweeney. Y no es una casualidad. Es parte de una construcción simbólica. Swift representa exactamente lo que el trumpismo detesta. Es mujer, poderosa, influyente y políticamente activa. Pero, sobre todo, es una voz que no se puede controlar.

Durante años, Swift evitó cualquier posicionamiento político. Fue reina del country, estrella del pop, icono apolítico cuidadosamente fabricado en Nashville. Pero en 2018 rompió su silencio: criticó públicamente a la senadora republicana Marsha Blackburn, respaldó a candidatos demócratas en Tennessee y pidió el voto con un post de Instagram que batió récords de inscripciones en la plataforma Vote.org. A partir de ahí, ya no hubo vuelta atrás.

En 2020 cargó directamente contra Trump. En 2024 apoyó a Kamala Harris. Cada mensaje suyo ha sido más eficaz que muchos anuncios institucionales. Cuando habla, se registran votantes. Cuando calla, sus fans especulan. Cuando postea, mueve millones. En una cultura política desfondada, Swift no solo influye: emociona, organiza, representa.

Su fandom –los swifties– no es una masa más de consumidores. Es un ejército. Un tejido emocional hiperdigitalizado que ha aprendido a actuar como un lobby cultural. Han inundado hashtags, reventado encuestas, saboteado contenidos conservadores. En 2024, se coordinaron para bloquear una campaña online del Partido Republicano usando memes y vídeos editados. En 2025, su presencia sigue activa: registran, corrigen, movilizan, votan. Swift ha construido no sólo un personaje público, sino una infraestructura de poder.

Y Trump lo sabe. Por eso, ha decidido atacarla con el único lenguaje que maneja: la descalificación. La llama «no atractiva» para minimizarla, para reducirla a su cuerpo, para recordarle que él sigue mandando. Pero ese gesto ya no funciona como antes. Swift ya no es solo una estrella: es una anomalía en el sistema. Una mujer que no necesita intermediarios para hablar. Una figura que no teme perder público por decir lo que piensa.

Su música se estudia en universidades. Sus giras impactan en el PIB local. Su figura se ha convertido en una cuestión de Estado. Hace apenas unos meses, el diario norteamericano The Washington Post le dedicó un análisis completo sobre su poder de movilización en estados bisagra. Es probable que, en el próximo año electoral, su voz vuelva a ser decisiva. Y eso convierte cada aparición suya en un gesto político, aunque solo esté cantando en una gira.

Para Trump y su círculo, Swift representa la quintaesencia del «problema woke«. En su discurso, la cultura woke no es más que una amenaza: una mezcla de feminismo, corrección política, inclusión forzada, activismo LGTBI y sensibilidad racial que –según ellos– erosiona los valores tradicionales de América. Swift no solo es feminista, demócrata y millonaria: convoca a jóvenes, a mujeres, a minorías, a votantes indecisos.

No lanza discursos desde atriles, pero llena estadios. No insulta, pero incomoda. Su presencia desmonta la idea de que sólo la derecha sabe movilizar emociones en la era digital. Por eso molesta. Porque ha convertido la cultura pop en un terreno políticamente eficaz sin parecerlo.

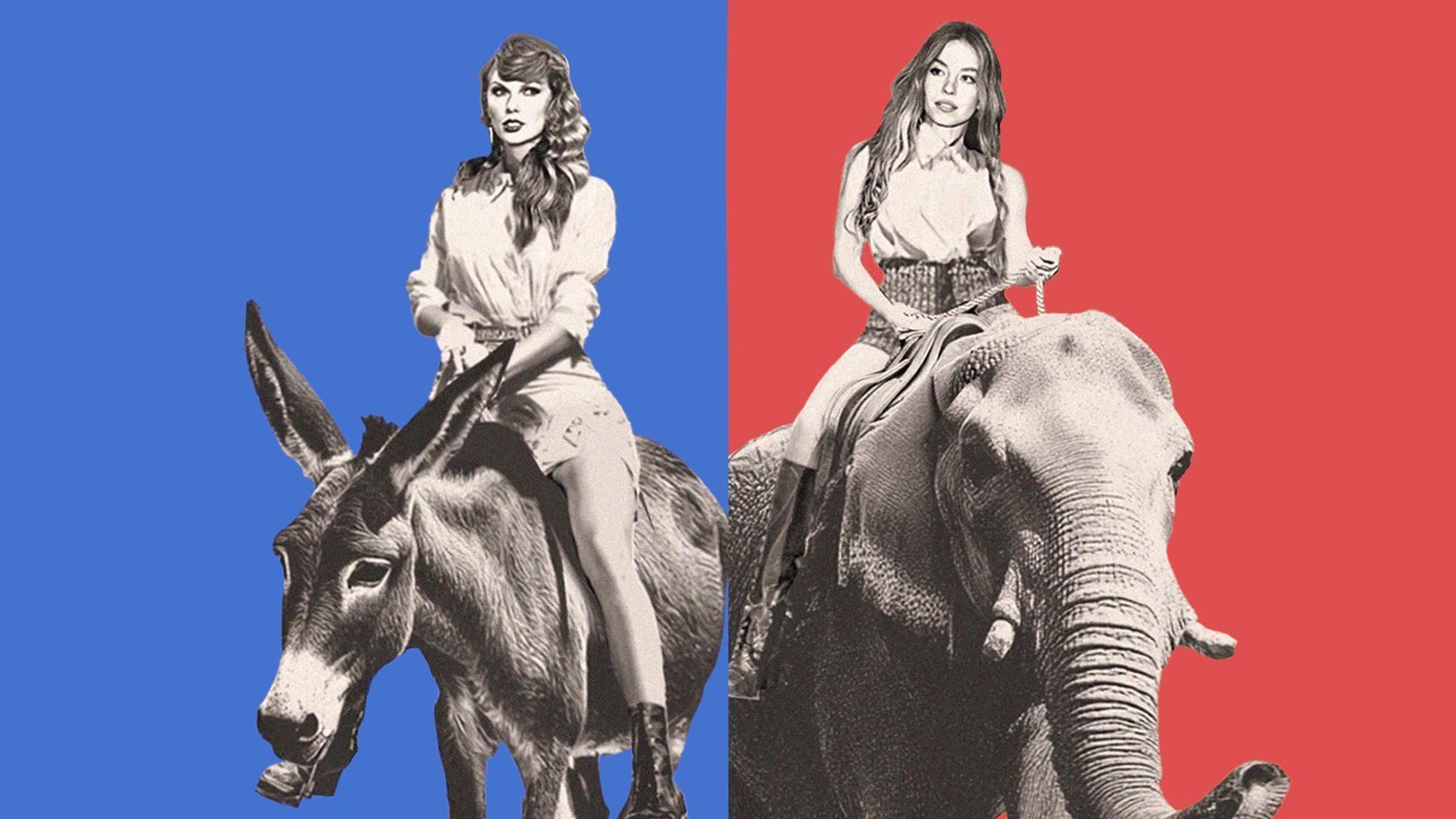

Taylor Swift no compite con Sydney Sweeney. Pero sus nombres ya circulan como polos opuestos de un mismo espejo nacional. Dos formas de estar en el mundo. Una lo representa sin querer. La otra, porque lo ha decidido. En el imaginario americano, ya cabalgan como dos amazonas: una, encaramada al elefante del Partido Republicano; la otra, firme sobre el burro demócrata.

Lo que la guerra dice de América

Sydney Sweeney y Taylor Swift no se han mencionado. No se han enfrentado. No han intercambiado ni una palabra. Pero eso es irrelevante. La conversación pública ya las ha transformado en antagonistas. Una América que se busca a sí misma en el conflicto necesita dividir incluso lo que no está roto.

Tampoco se conocen –al menos públicamente– ni tienen relación directa. Pero eso tampoco importa. La diferencia entre ambas no es solo simbólica: también es generacional. Swift, nacida en 1989, pertenece a una generación que todavía creía en el control del relato. Sweeney, de 1997, ha crecido sabiendo que la imagen se impone al discurso. Una es millennial. La otra, generación Z. Dos maneras de habitar la fama, de resistir (o no) al ruido, de ser políticas sin necesidad de hablar de política.

Están también en un momento vital diferente. Swift ya ha recorrido el camino que ahora pisa Sweeney: la hipervisibilidad, la sobreinterpretación constante, la etapa en la que cada gesto es diseccionado como símbolo. Pero mientras Taylor logró mantener el control durante años evitando el conflicto, Sweeney parece atrapada en el candelero. Una tiene una carrera consolidada y múltiples versiones públicas; la otra está todavía definiendo la suya, en plena cresta de la ola.

El problema no es estar en el centro, sino el precio a pagar por estarlo.

Lo que se enfrenta no son dos mujeres, son dos proyecciones. Sweeney encarna una nostalgia estéticamente conservadora: joven, blanca, bella, sin discurso. Swift representa lo opuesto: una mujer con voz propia, con criterio, capaz de alterar el orden simbólico. Una es el molde. La otra, la grieta.

Y, sin embargo, ambas comparten algo esencial: son la imagen perfecta de la americana blanca. Rubias, de ojos claros, estilizadas, reconocibles. Encajan en el canon visual que el país ha glorificado durante décadas y que ahora una parte de la sociedad quiere dejar de lado. Eso las convierte en símbolos funcionales: porque permiten al sistema discutir sobre raza, clase y poder sin salirse del marco cómodo de lo normativo. Son dos versiones distintas del mismo ideal.

Taylor Swift durante un concierto de ‘The Eras Tour’.

Aunque lo verdaderamente inquietante no es la comparación, sino lo bien que funciona. La facilidad con la que una nación convierte figuras femeninas visibles en metáforas morales. No importa lo que hagan, digan o piensen. Importa lo que el sistema necesita que representen.

Porque, en Estados Unidos, las mujeres públicas siguen siendo espejo antes que sujeto. Y, en 2025, el enfrentamiento entre dos iconos femeninos sigue sirviendo para explicar una sola cosa: que el país no sabe leerse a sí mismo sin oponer dos cuerpos, dos ficciones, dos banderas. Aunque ellas no hayan pedido entrar en combate.

TikTok, memes y algoritmos

Esto deja claro una vez más que las nuevas batallas de la cultura estadounidense no se libran en el Capitolio, ni en universidades, ni siquiera en platós de televisión. Se juegan en X, en TikTok, en la barra de comentarios de un reel. Las decisiones ya no las toman analistas, sino algoritmos. Lo que una vez fueron debates ideológicos se han convertido en ciclos de viralidad medidos en reproducciones y shares. Y el campo de batalla no es político: es estético.

La polémica de los vaqueros no crece por el anuncio en sí, sino por cómo se edita, se replica, se parodia, se musicaliza. El vídeo de Sweeney no funciona tanto como un mensaje, sino como un lienzo: sobre él se proyectan versiones, burlas, homenajes y discursos cruzados. Algunos la defienden como símbolo anti-woke; otros, como víctima involuntaria de una maquinaria reaccionaria. Pero todos la reproducen. Y en ese ecosistema, visibilidad es poder.

Plataformas como X –bajo la gestión de Elon Musk– priorizan contenidos que dividen. Un simple clip de Sweeney abrochándose los vaqueros sirve para que medios conservadores hablen de persecución woke, mientras sus detractores apuntan a cómo se refuerza una estética de lo blanco, lo normativo y lo aspiracional.

El efecto rebote se ha amplificado días después con otro anuncio viral: el de Dunkin’, donde el actor Gavin Casalegno –estrella de El verano que me enamoré– promociona una bebida veraniega explicando su bronceado con una frase que no parece inocente: «Este moreno… genética. Acabo de hacerme un test de colorimetría y adivina qué: soy golden summer«, el nombre del producto.

El spot, que pretendía ser ligero, termina capturado por el mismo debate: ¿qué estamos vendiendo cuando hablamos de genética? ¿Y por qué ahora?

La ideología ya no se explica. Se estetiza. Se convierte en meme, en sonido viral, en outfit aspiracional. Y quien controla el algoritmo, controla el relato. Las guerras culturales ya no se ganan con leyes. Se ganan en silencio, con seis segundos de atención y una canción de fondo.

Más que cultura pop

Lo que hay en juego no es un eslogan. No son unos vaqueros. Ni siquiera la reputación de una actriz o la influencia de una cantante. Lo que está en disputa es el relato. ¿Quién define qué es América hoy? ¿Quién tiene derecho a representar lo que se considera «normal«, «bonito«, «aceptable«? ¿Quién ocupa el centro de la imagen?

Trump lo ha entendido mejor que nadie. Ya no necesita ganar debates ni imponer leyes. Le basta con intervenir en la cultura –a golpe de meme, de post, de aplauso viral– para recolocar los símbolos. Si en 2016 bastó con el muro como imagen, en 2025 basta con un cuerpo joven en vaqueros para restaurar el orden estético perdido.

La batalla ya no es sobre valores, sino sobre visualidad. Sobre quién aparece. Y cómo.

Mientras Swift llena estadios y pide el voto desde el escenario, y Sweeney protagoniza campañas virales en Times Square, el país sigue polarizado. No sólo en lo político, sino en lo emocional. Porque en esta América, ya no decide el Congreso. Ni los tribunales. Ni siquiera las urnas.

Decide el algoritmo.

Decide el relato.

Decide quién logra quedarse en tu pantalla.