La omisión de la figura del torero-escritor sevillano Ignacio Sánchez Mejías (1891-1934) en los actos conmemorativos del Centenario de la Generación del 27 … no solo ha soliviantado a los taurinos. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado la creación de una Comisión Nacional que no cuenta con el diestro sevillano entre sus puntos de interés. Una ausencia llamativa, no porque su obra literaria lo merezca, pese a haber escrito cuatro obras de teatro y una novela, además de crónicas y artículos de opinión, sino porque, más allá de su trascendencia en el campo de la tauromaquia, su papel como mecenas y catalizador cultural también marcó un hito en la literatura española del siglo XX.

Murió por una cornada el 13 de agosto de 1934 y Lorca publicó al año siguiente ‘Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías’, una de las elegías más imponentes en lengua castellana. Pero conste que no le lloró únicamente el poeta granadino, su pérdida también causó conmoción entre catedráticos y filósofos. Todos le respetaban. Era un hombre con iniciativa y don de gentes, capaz de proponer al Ateneo de la capital hispalense una celebración por todo lo alto para conmemorar el tercer centenario de Góngora con la presencia, entre otros, de Lorca, Alberti, José Bergamín, Gerardo Diego, Jorge Guillén, Dámaso Alonso…

Aquel encuentro les unió de una vez y para siempre. El 16 y 17 de diciembre de 1927 tuvieron tiempo para disertar, aprender y profundizar en la obra de Góngora, pero hasta navidades disfrutaron de la hospitalidad de Sánchez Mejías en su finca Pino Montano. Fueron jornadas de mucha alegría, disfraces y versos, con un anfitrión que les había pagado el viaje desde Madrid y haría lo mismo a la vuelta. Era un hombre que no escatimaba nada. Mucho tiempo después, Jorge Guillén, uno de los poetas más serenos, meticulosos y académicos de la Generación del 27, recordaría con nostalgia, como quien ha vivido un sueño, las tardes de flamenco, con Manuel Torre, ‘El Niño de Jerez’, y también las chilabas que Sánchez Mejías les hizo vestir para recrear un mundo de fantasía, sofisticación y placer.

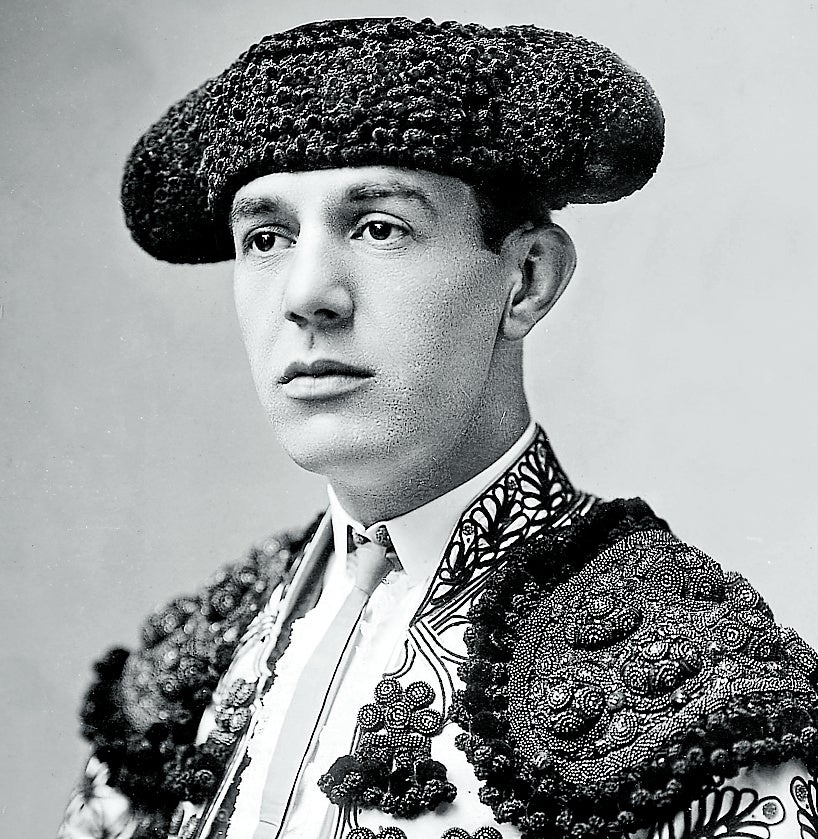

Ignacio Sánchez Mejías en su mejor etapa de torero, en 1920.

Montado a caballo como jugador de polo.

Archivo familiar/Tannhauser Estudio

Ninguno de ellos podía seguirle el ritmo. Dotado de una resistencia física más que notable (era aficionado al boxeo, fútbol, ciclismo, pelota vasca, esgrima, atletismo, esquí, automovilismo, aviación, polo…), el torero andaluz vivía intensamente y se consideraba un hombre de principios. Defendía la tesis de que las juergas debían alargarse como mínimo hasta el amanecer «para ser decentes». Fuera de los actos oficiales del Ateneo, aquellos jóvenes destinados a escribir obras maestras como ‘Poeta en Nueva York’ (1929-1930) e ‘Hijos de la ira’ (1944) aprovecharon cada minuto y vivieron experiencias muy alejadas de su rutina en Madrid. No solo sacaron buen provecho de los festines en la Real Venta de Antequera, las sesiones de hipnotismo y de espiritismo, sino que también les dejó una huella muy profunda la escapada nocturna que hicieron al hospital psiquiátrico de Miraflores, donde era habitual la presencia del torero en los pasillos y habitaciones.

La conexión de Sánchez Mejías con Miraflores tenía raíces familiares profundas. Su padre trabajaba como médico en el hospital psiquiátrico y el subdirector era José María Romero Martínez, presidente de la sección de Literatura del Ateneo de Sevilla. La intelectualidad hispalense seguía muy de cerca la investigación sobre las enfermedades mentales. Inaugurado en 1890, el hospital era uno de los más importantes de su especialidad en España y Sánchez Mejías estaba acostumbrado a frecuentarlo desde niño.

Miedo y respeto en la grada

Siempre le atrajeron los límites de la razón. Nacido en una familia acomodada, tenía 21 hermanos y no saltó al ruedo porque pasara necesidad. A los 17 años, se embarcó como polizón en un barco con destino a Nueva York porque tenía sed de aventura y peligro. Terminó en México, donde uno de sus hermanos estaba a cargo de los encierros españoles que se lidiaban en la capital azteca. Así empezó la carrera taurina de Sánchez Mejías, primero como banderillero y novillero.

Era temerario y se crecía cuando se respiraba miedo y respeto en la grada. Le gustaba recibir al toro a portagayola o sentado en el estribo. Casado con la hermana de Joselito ‘El Gallo’, tomó la alternativa en Barcelona con su cuñado como padrino y Belmonte de testigo. Entre 1919 y 1927, se volcó en la arena y selló una relación extramarital con Encarnación López Júlvez ‘La Argentinita’ avivada por una pasión común: el teatro. Como empresario impulsó espectáculos que fusionaban el flamenco y la danza española con las vanguardias, llegando a colaborar con Dalí. La vida de Sánchez Mejías no se paraba en barras.

A los 38 años, se animó a impartir una conferencia en el Instituto de las Españas de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Se titulaba ‘El pase de la muerte (entendimiento del toreo)’ y Lorca ofició de presentador del acto. La ponencia atrajo a muchos curiosos, no en vano para entonces ya había estrenado dos obras dramáticas, ‘Sinrazón’ y ‘Zaya’. La primera es una pieza audaz que aborda temas freudianos sobre los sueños, el psicoanálisis y la neurosis; la segunda explora la escisión entre la tradición taurina y la vida moderna europea. También escribió una novela, ‘La amargura del triunfo’, reconstruida a partir de manuscritos y publicada en 2009 por la editorial Berenice. El mismo sello ha recuperado sus poemas y obra periodística, que incluye crónicas y entrevistas.

¿Por qué volvió a torear en 1934 cuando se había cortado la coleta en 1927? ¿No le llenaba lo suficiente la literatura? Él mismo respondió a esas cuestiones en una entrevista: no quería que su hijo se dedicara al toreo, así que se lo tendría tajantemente prohibido mientras él estuviera en activo. Todo se quedó en un mero intento. Murió a los 43 años, poco tiempo después de volver a los ruedos, al ser empitonado en un muslo y negarse a que le cortaran la pierna. Sufrió la cornada en Sevilla y el traslado a Madrid fue mortal porque se le produjo una gangrena. Su hijo quedó traumatizado, pero no lo bastante. Terminó vestido de luces y tuvo una carrera breve y mediocre. Lo dejó, se hizo apoderado y murió de un infarto en una plaza de toros de Lima. De haber vivido Lorca, les habría dedicado un poema conjunto sobre las trampas del destino. Pero el poeta tampoco tuvo tiempo. Solo vivió para escribir una elegía extraordinaria que acaba con versos que pueden aplicarse a Sánchez Mejías y al propio Lorca. «Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, / un andaluz tan claro, tan rico de aventura».

Estrecha relación con Euskadi

Sánchez Mejías fue banderillero en la cuadrilla de Cástor Jaureguibeitia Ibarra ‘Cocherito’ y toreó varias veces en Euskadi. Le gustaban los diestros del norte y también los deportistas. El breve tiempo en que fue presidente del Betis (1928-1929) siguió una ambiciosa política de fichajes vascos que chocó con la Federación. La prohibición de traspasos desató su indignación y abandonó la presidencia. Tenaz en todos los frentes, se ganó la admiración de Unamuno, aunque en este caso no por su afición al balompié, sino por su defensa de la libertad de expresión. En 1929 un artículo suyo se había publicado censurado en el ‘Heraldo de Madrid’ y el diestro no se mordió la lengua. Le indignó que se hubieran suprimido sus alusiones irónicas al turismo alemán, que algunos antitaurinos creían que se espantaría al ver las corridas. Se omitieron porque sus referencias a la responsabilidad germana en la I Guerra Mundial –que él consideraba una barbarie mayor que la lidia– no eran políticamente correctas. En esa época se prohibían las puyas a Alemania y Unamuno se puso de su parte porque abominaba de los vetos.