Andrés Pedrero habita una España antigua, la de hace más de un siglo. Guiado por el eco silente de los retratos de su bisabuelo, el dibujante, cartelista e ilustrador Mariano Pedrero (Burgos, 1865), regresa cada mañana a un país que fue. Lo hace mientras … deambula por los pasillos y las habitaciones de su casa, cuyas paredes se encuentran revestidas de pequeños grabados y acuarelas del norte y centro peninsular. Porque el maestro burgalés capturó los paisajes, la arquitectura y las escenas costumbristas de Cantabria y otras regiones del norte, donde llegó a alcanzar fama como ilustrador. Pero también de la capital madrileña, que convirtió en parte de sí mismo, y en donde falleció en el año 1927. «Hizo de Madrid su casa», expresa su bisnieto en conversación con este periódico.

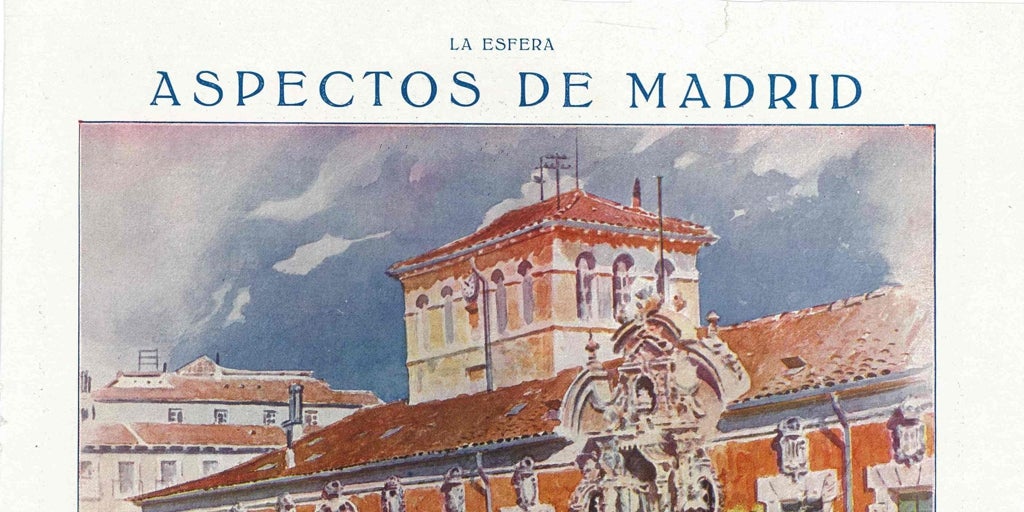

En 1898, con 33 años, le hicieron director artístico de la revista ‘Nuevo Mundo’ y se vio obligado a establecerse en la gran ciudad. En 1903 fue nombrado redactor artístico de ‘La Ilustración Española y Americana’ y a partir de 1919, de la revista de los jesuitas madrileños, ‘La Estrella del Mar’. Sus dibujos aparecieron publicados en revistas y periódicos como ‘La Esfera’, ‘La Ilustración Española y Americana’ y ‘Blanco y Negro’. Cambió los campos segovianos y las costas cantábricas –«le gustaba dibujar sobre el terreno»– por el paisaje urbano de Madrid. Y es que el cartelista burgalés retrató con precisión la arquitectura de un Madrid que ya no existe, como el quiosco del parque del Oeste, el palacio arzobispal de Alcalá de Henares, la iglesia de la Buena Dicha o el servicio de tranvía de Fuencarral.

Existe, al menos, un centenar de dibujos sobre la capital, asegura Pedrero. Y los hay que albergan patrimonio ya desaparecido. Es la Biblioteca Nacional de España la que conserva el mayor número de sus publicaciones ilustradas. ‘Iglesia de San Sebastián (1914)’, ‘La esquina del Fénix (1916)’, ‘Desde la escalinata de la Biblioteca Nacional (1916)’, ‘Travesía del Almendro (1917)’ y ‘Alameda de Osuna (1926)’ son algunas de las obras que el dibujante dejó como testimonio de su existencia en la gran ciudad. «Yo, por ejemplo, tengo un pequeño boceto de la iglesia de San Sebastián antes de que fuese destruida por los bombardeos durante la Guerra Civil», señala Pedrero.

-U24411145836ywz-758x470@diario_abc.jpg)

-U78413761786oiV-464x329@diario_abc.jpg)

-U32040165233rtR-278x329@diario_abc.jpg)

‘Embarcadero del Retiro’, publicado en abril de 1905; dibujo del jardín de la Vicaría del Palacio Arzobispal (1913); ‘Iglesia de la Buena Dicha (1898)’.

abc

El pasado 11 de agosto se cumplieron 86 años del incendio del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares. En 1939, mientras era utilizado como cuartel militar, se declaró un incendio en el área destinada a mantenimiento militar. El espacio se encontraba colmado de cartones, así como de materiales altamente inflamables. Fueron tres días en los que las llaman devoraron lo que en la ciudad alcalaína fue el antiguo alcázar de los arzobispos de Toledo, destruyendo los miles de legajos que conformaban el Archivo General Central, creado en 1858, así como gran parte de su estructura y de sus elementos de estilo renacentista, como la fachada del Ave María o la escalera de Covarrubias, además de tres de sus patios principales, junto con otros sectores del gran conjunto palaciego.

Ojeando entre los grabados de Pedrero, nos encontramos con la fachada, a tinta china, del Ave María del palacio arzobispal de Alcalá de Henares: ‘Jardín de la Vicaría (1913)’. «Se trataba de un limpio frente de acusada horizontalidad, con dos cuerpos de galerías articulados con sendas torres salientes rematadas por esbeltos chapiteles de pizarra. Pedrero se esfuerza en ofrecer una hermosa simbiosis con el jardín de la Vicaría, hacia el que se dirigía», escriben los investigadores María José Zaparaín y Julián Hoyos Alonso en su artículo ‘Miradas a un patrimonio desaparecido’.

El Embarcadero del Retiro

‘Jardín de la Vicaría’ no es más que un ejemplo de patrimonio desaparecido que Pedrero inmortalizó y que sigue sirviendo, a día de hoy, como fuente de estudio. Otro ejemplo es ‘Quiosco del parque del Oeste (1924)’, destruido durante la Guerra Civil o ‘Embarcadero de Retiro’, publicado por ‘La Ilustración Española y Americana’, en abril de 1905. «Pedrero lo captó en un ambiente distendido, con un veraniego toldo de rayas ondulado por el viento y reflejado de forma temblorosa en las aguas del estanque surcado por diversas barcas», expone el artículo.

El ahora desaparecido embarcadero real fue construido por Isidro González Velázquez en 1817 y demolido a principios del siglo XX para construir el monumento a Alfonso XII, después de que en 1868 la revolución destronara a la reina y el parque de El Retiro pasase a manos municipales, convirtiéndose en parque público. El embarcadero se traspasó a la zona norte en el año 1917, pero un incendio lo destruyó en 1920. Lo sustituyó otro seis años después, obra de Luis Bellido y González. El construido por Isidro González constaba de tres cuerpos, decorados con motivos chinescos, que combinaban la piedra, el ladrillo y la madera.

La arquitectura de carácter religioso, asistencial o residencial fue uno de los principales focos de interés en la trayectoria de Pedrero. Del entorno madrileño tenemos ‘La iglesia de la Buena Dicha’, publicado en diciembre de 1898 en ‘Nuevo Mundo’ o ‘Convento de San Plácido, recientemente derribado’, publicado en diciembre de 1903 por ‘La Ilustración Española y Americana’. «Este último fue fundado en 1623 para una comunidad de religiosas benedictinas, del que actualmente se conserva su iglesia, pero no el conjunto monástico, demolido en 1903 para erigir un nuevo edificio. Pedrero nos ofrece parte de su fachada con características propias del Barroco madrileño. Puede deducirse que se encontraba delimitada por pilastras fajadas, torres angulares y portada de dos cuerpos, el segundo, a modo de ático, con hornacina que acogía un grupo escultórico», se explica en el artículo ‘Miradas a un patrimonio desaparecido’.

El tranvía de Fuencarral

En un dibujo a tinta del Real Hospicio de San Fernando, publicado en ‘La Esfera’, vemos cómo, en 1915, circulaban dos tranvías de tracción eléctrica a través de la calle de Fuencarral. Como parte del desarrollo de la red moderna de transporte público de Madrid, comenzaron a circular, a partir de 1899, tranvías eléctricos por la mencionada vía, reemplazando a los tranvías de tracción animal. Sin embargo, ni rastro queda hoy de sus catenarias y rieles. Fue en 1960 cuando el consistorio decidió retirarlos de manera definitiva por diversas razones económicas, políticas y urbanísticas, dejando de circular en 1972 los últimos convoyes.

Mudarse a Madrid no le hizo a Pedrero abandonar su vínculo artístico con el norte peninsular. Siguió manteniendo interés por otras regiones españolas: Santander, Burgos, La Coruña o Segovia siguieron inspirando sus obras. «No paraba de dibujar. Seguía dibujando en su tiempo libre e incluso en sus vacaciones, cuando se desplazaba en verano al norte. Le gustaba mucho moverse por aquella zona», señala Pedrero. «Él se movía Madrid-Burgos-Santander. Esas tres ciudades eran sus campos mayoritarios de acción. Al principio, dibujaba sobre todo carteles taurinos y de ferias y fiestas para Santander. Le gustaba lo romántico, lo pintoresco. Naturaleza cantábrica, pequeñas iglesias y ermitas, tal como se puede observar en muchos de sus bocetos. Hacía lo mismo con Madrid: la iglesia de San Sebastián, El Retiro o el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares», apunta.

Andrés Pedrero quiere que las obras de su bisabuelo se sigan conociendo. Que no caigan en el olvido: «Conocer sus ilustraciones es conocer cómo se vivía hace más de un siglo».