¿Qué es el virus Oropouche y qué tipo de enfermedad causa?

El virus Oropouche (OROV) es un arbovirus del género Orthobunyavirus, perteneciente a la familia Peribunyaviridae. La enfermedad que causa, conocida como fiebre de Oropouche, es una infección febril que se transmite principalmente a través de la picadura del jején Culicoides paraensis, un insecto más pequeño que un mosquito que habita en áreas boscosas y cerca de masas de agua. También puede ser contagiada por ciertos mosquitos como Culex quinquefasciatus.

Se sospecha que los ciclos de transmisión de la enfermedad incluyen tanto ciclos selváticos como urbanos. En el ciclo selvático, los primates, perezosos y posiblemente algunas aves actúan como huéspedes vertebrados. En el ciclo urbano, los humanos son el huésped amplificador.

Además, el cambio climático y sus consecuencias son factores clave en el aumento en la propagación de la enfermedad en ambos ciclos de transmisión. La intensificación de las precipitaciones y las temperaturas, así como la deforestación y la urbanización, han alterado los hábitats naturales de vectores y hospedadores, favoreciendo la interacción entre ellos y elevando el riesgo de transmisión. Así lo identifica un artículo publicado en Journal of Travel Medicine, que también advierte de las consecuencias: “Virus anteriormente confinados a regiones tropicales están expandiendo su rango geográfico y están estableciendo ciclos autóctonos en nuevas áreas”.

¿Dónde se ha detectado la enfermedad y en qué regiones está presente actualmente?

El virus se identificó por primera vez en 1955 en el país caribeño Trinidad y Tobago y ha causado casos y brotes en varios países de América del Sur, incluidos Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Panamá, Perú y Venezuela. Los brotes han sido más frecuentes en la región de la cuenca amazónica, donde el vector más conocido, el jején Culicoides paraensis, presenta un ciclo selvático de transmisión.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió el pasado 2 de febrero de 2024 del aumento de la detección de casos de fiebre de Oropouche en algunas áreas de la región de las Américas. Desde entonces, la OPS ha emitido sucesivas alertas epidemiológicas, actualizando las áreas afectadas y con nueva información sobre su desarrollo, la última, el pasado 13 de agosto.

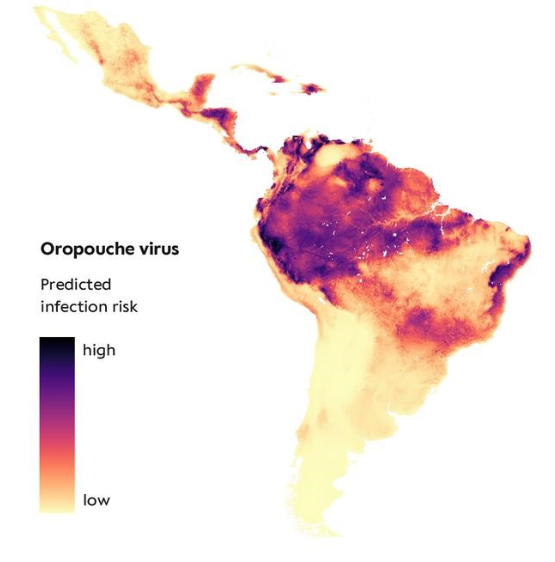

Sin embargo, los datos oficiales podrían no estar reflejando la magnitud real de la expansión del virus. Un estudio publicado el pasado mes de abril en The Lancet Infectious Diseases subraya que las infecciones por OROV en Latinoamérica están siendo infradiagnosticadas y sus autores apuntan a que los datos de incidencia pueden estar sesgados por la disparidad geográfica de las pruebas de diagnóstico realizadas.

Por ello, advierten de que las zonas en las que aún no se han registrado casos de la enfermedad no están exentas de la amenaza de propagación del virus: “Las regiones sin circulación conocida de OROV corren el riesgo de volverse endémicas”.

Riesgo básico estimado de infección por el virus Oropouche en América Latina. | Crédito: Charité | Anna Frühauf (imagen de la publicación original de The Lancet Infectious Diseases).

Riesgo básico estimado de infección por el virus Oropouche en América Latina. | Crédito: Charité | Anna Frühauf (imagen de la publicación original de The Lancet Infectious Diseases).

¿Hay riesgo de que llegue a Europa o a España?

Jacob Lorenzo-Morales, director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, explica al SMC España que actualmente el principal vector que transmite la enfermedad —el jején Culicoides paraensis— no está presente en Europa. Sin embargo, el experto explica que no se puede descartar del todo que esto suceda y lo ejemplifica con la expansión del mosquito tigre (Aedes albopictus): “Los vectores invasores se van adaptando y expandiendo a nivel mundial, por lo que en este caso podría ocurrir”.

Por su parte, Agustín Benito, director del Centro Nacional de Medicina Tropical (CNMT) del Instituto de Salud Carlos III, también alerta de la expansión de la enfermedad a zonas no endémicas como consecuencia del “cambio climático, la deforestación y el mayor movimiento de personas”. Pese a ello, el director del CNMT recuerda que “actualmente el riesgo de transmisión local en Europa es muy bajo” y explica que, aunque sí se han registrado casos importados asociados a viajes, no se han detectado transmisiones entre personas en ninguna parte del mundo.

Según datos de la OPS, en Latinoamérica en 2025 ha habido 12.786 casos confirmados. La mayor incidencia de positivos la tiene Brasil, con 11.888 casos. En 2024 el total fue de 16.239 positivos.

En cuanto a Europa, en 2025, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC por sus siglas en inglés) ha publicado un boletín con los últimos datos, del 25 de julio: Alemania notificó un caso importado en una persona que visitó Dominica; Francia notificó un caso importado en una persona que visitó Brasil, y el Reino Unido notificó tres casos importados en ciudadanos que viajaron a Brasil.

El año pasado fueron 44 los casos importados en la UE: España (23), Italia (8), Alemania (3), Francia (7), Austria (1), Suecia (1) y Países Bajos (1). De ellos, 43 casos tenían antecedentes de viaje a Cuba y uno a Brasil.

“La probabilidad de infección para los ciudadanos de la UE/EEE que viajan o residen en zonas epidémicas de América del Sur y Central se considera actualmente moderada. La probabilidad de infección aumenta si los viajeros visitan los municipios más afectados de los estados del norte de Brasil o la región amazónica, o si no se toman medidas de protección personal”, señala el boletín del ECDC.

¿Cuáles son sus síntomas más comunes y cómo se diferencian de otras enfermedades similares como el dengue o el zika?

Como indica la Organización Mundial de la Salud (OMS), los síntomas más frecuentes son fiebre repentina, dolor de cabeza intenso, debilidad extrema o dolores articulares y musculares. Estos síntomas suelen manifestarse entre cuatro y ocho días después de la picadura por la que se produce la infección. En algunos casos, pueden aparecer otros como fotofobia, mareos, náuseas o vómitos persistentes y lumbalgia. La fiebre suele durar hasta cinco días y la mayoría de los afectados se recuperan en una semana.

Lorenzo-Morales explica que esta enfermedad se desarrolla en dos fases: “La persona presenta fiebre y dolores durante unos días y luego estos síntomas desaparecen para regresar al cabo de una semana y volver a desaparecer”. Esto provoca que se alargue el tiempo de recuperación. Según datos de la OMS, hasta en un 60 % de los casos se observan recaídas tras haber superado la enfermedad.

Por su parte, Benito indica al SMC España que, en su fase inicial, la enfermedad puede ser “clínicamente intensa” y confundirse con otras afecciones tropicales. Lorenzo-Morales señala que es precisamente esta ‘recaída’ la que puede diferenciar a la enfermedad por Oropouche de otras con “sintomatología muy similar” como el dengue o el zika.

La enfermedad no suele derivar en complicaciones graves, aunque en su transcurso puede evolucionar hacia una meningitis o encefalitis que se podrían manifestar en la segunda semana de la enfermedad. Como explica el experto, estos casos no son frecuentes y afectan a “menos de una de cada veinte personas” que padecen la dolencia.

¿Existe tratamiento o vacuna para la enfermedad?

A día de hoy, no existen medicamentos antivirales ni vacunas específicas. Las medidas de tratamiento sanitario se enfocan en el alivio de los síntomas e incluyen el reposo, la hidratación y la administración de medicamentos para la fiebre y el dolor. Asimismo, se recomienda mantener a los pacientes en observación y vigilancia por si aparecieran posibles complicaciones.

¿Cómo se diagnostica?

Actualmente, no existe una prueba rápida disponible para confirmar la presencia de la enfermedad. El diagnóstico se ratifica mediante la realización de pruebas moleculares (PCR) o inmunológicas (detección de antígenos o anticuerpos) analizadas en laboratorios. Lorenzo-Morales señala que de cara al diagnóstico se debe tener en cuenta que el virus está presente en sangre durante un periodo muy breve, de dos días aproximadamente, por lo que hay que tomar las muestras durante la fase aguda de la enfermedad.

Benito expone la importancia del diagnóstico con el fin de descartar otras enfermedades más frecuentes con sintomatología similar, como el dengue, la chikunguña o el zika. El especialista explica que en América Latina y el Caribe “las redes de vigilancia han fortalecido la capacidad diagnóstica” del virus y que en Europa las redes de laboratorio de referencia también priman el diagnóstico diferencial: “Han promovido que ante un síndrome febril tropical sin etiología clara se incluya la prueba de Oropouche”.

¿Hay riesgo de complicaciones?

Como afirma la OPS, las complicaciones graves son poco frecuentes en la evolución de la enfermedad. Así lo indica también el director del CNMT: “Se trata de un cuadro de buen pronóstico y los desenlaces fatales son extraordinariamente raros”.

Sin embargo, sí pueden manifestarse dificultades como la hipotensión arterial, la sudoración intensa —que puede desencadenar una rápida deshidratación— o complicaciones en el sistema nervioso como la meningitis, la meningoencefalitis o el síndrome de Guillain-Barré.

¿Qué grupos son más vulnerables a esta enfermedad?

Las embarazadas se encuentran en especial riesgo ante el contagio: “Son el grupo de mayor vulnerabilidad”, subraya el director del CNMT. A pesar de que no existe amplia investigación sobre cómo puede afectar la enfermedad a este grupo poblacional, sí se han evidenciado diferentes alteraciones que afectan de manera negativa al desarrollo del embarazo.

Un estudio publicado en Viruses concluye que, con datos hasta 2024, mujeres embarazadas que han padecido la enfermedad han experimentado abortos espontáneos, mortinatos o el nacimiento de sus bebés con microcefalia.

Los autores de otro artículo publicado en la revista Genes explican que tras la alerta epidemiológica que la OPS emitió en julio de 2024 y en la que alertaba de la asociación del virus de Oropouche con la transmisión vertical, se confirmó que este puede infectar la placenta y el feto. Esto podría tener consecuencias en el desarrollo gestacional, pudiendo ocasionar infecciones congénitas, abortos espontáneos, muerte fetal o anomalías congénitas que incluyen afectación del sistema nervioso con microcefalia.

Para evitar todos estos riesgos, Benito resalta la importancia de extremar la protección de las gestantes mediante medidas antivectoriales y seguimiento clínico.

El experto añade que también pueden considerarse población de riesgo las personas con enfermedades crónicas o sistemas inmunitarios debilitados, así como población anciana y bebés. “Aunque la mayoría de los casos comunitarios se dan en adultos jóvenes sanos, es prudente cuidar especialmente a los grupos mencionados durante brotes locales”, señala Benito.

¿Qué medidas de prevención pueden tomarse, especialmente si se viaja a zonas donde circula el virus?

La OMS recomienda a las personas que viajen a zonas en alerta sanitaria por la enfermedad que tomen precauciones contra las picaduras de insectos, utilizando repelentes con icaridina o DEET — N, N-Dietil-meta-toluamida, la sustancia química principal de los repelentes de insectos —, ropa protectora que cubra brazos y piernas, y mosquiteras de malla fina sobre las camas o áreas de descanso.

Asimismo, la organización internacional pide adoptar medidas de prevención y control de vectores fortaleciendo la vigilancia entomológica y la reduciendo las poblaciones de jejenes.

Los autores de un artículo publicado el pasado mes de febrero en Viruses concluyen que a medida que la enfermedad de Oropouche se vaya expandiendo a zonas no endémicas, la colaboración regional e internacional será esencial para mitigar su propagación y proteger a las poblaciones vulnerables.