Con solo 50 minutos de ejercicio, 23 mujeres mayores de 60 años presentaron mejoras inmediatas en su estado de ánimo, memoria de trabajo —capacidad para retener y manipular información breve, como recordar y reorganizar secuencias numéricas— y velocidad de procesamiento, es decir rapidez con que el cerebro identifica y responde a estímulos. Estos beneficios para la salud física y mental se lograron con lo que se conoce como ejercicio coordinativo, que incluye juegos rítmicos y secuencias de pasos con desplazamientos, fue el que generó más beneficios.

El ejercicio debe ser individualizado, placentero y sostenible. Solo así se convierte en una herramienta real para el bienestar. Foto: María Fernanda Londoño de La Hoz, Unimedios.

El ejercicio debe ser individualizado, placentero y sostenible. Solo así se convierte en una herramienta real para el bienestar. Foto: María Fernanda Londoño de La Hoz, Unimedios.

El magíster en Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), Juan Sebastián Ochoa Suárez, estudió los efectos del ejercicio logrados tras un periodo de dos semanas, con sesiones de 50 minutos realizadas en días no consecutivos, en el que participaron mujeres con edades entre los 60 y 64 años, realizaron cuatro tipos de ejercicio físico agudo: aeróbico, fuerza, flexibilidad y coordinativo.

“A cada una se le asignó aleatoriamente una rutina y todas pasaron por cada protocolo. El objetivo era evaluar el efecto inmediato del ejercicio en marcadores moleculares, funciones cognitivas como la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento, y estados de ánimo”, explica el magíster.

Las sesiones incluyeron caminata con cambios de ritmo (aeróbico), levantamiento de pesas livianas (fuerza), rutinas de estiramiento sostenido (flexibilidad) y ejercicios con escalera de coordinación, un implemento liviano que se extiende sobre el piso como una “escalera plana”. Allí, las participantes realizaron secuencias de pasos, desplazamientos laterales, cruces de piernas y pequeños saltos, ajustando la velocidad y el ritmo. Este tipo de ejercicios mejora la agilidad, el equilibrio y la capacidad de responder rápida y precisamente a diferentes estímulos.

“Buscamos que todas alcanzaran un gasto calórico similar, entre 250 y 300 calorías, sin poner en riesgo su seguridad ni su motivación”, añade. “Generalmente se estudia solo la comparación entre ejercicio aeróbico y de fuerza. Nosotros quisimos incluir el coordinativo porque es poco explorado, pero tiene efectos casi inmediatos sobre la atención, la emoción y el aprendizaje motor”, precisa el investigador.

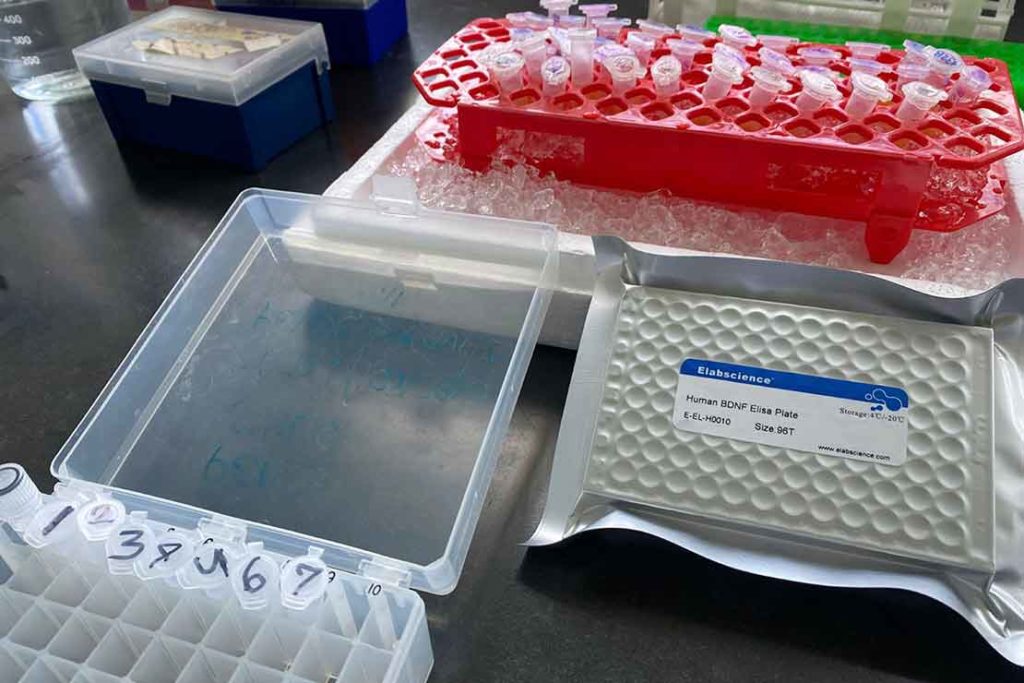

Antes e inmediatamente después de cada sesión de ejercicios se tomaron muestras sangre para analizarlas en laboratorio. Foto: Juan Sebastián Ochoa, magíster en Fisiología de la UNAL.

Antes e inmediatamente después de cada sesión de ejercicios se tomaron muestras sangre para analizarlas en laboratorio. Foto: Juan Sebastián Ochoa, magíster en Fisiología de la UNAL.

Cerebro en movimiento, química que cambia

El equipo midió dos biomarcadores en sangre: BDNF (factor neurotrófico derivado del cerebro) y VEGF-A (factor de crecimiento del endotelio vascular). “El BDNF está vinculado con la memoria, la plasticidad sináptica y la supervivencia celular, y el VEGF-A con la vascularización cerebral y el transporte de oxígeno y nutrientes al cerebro”, explica.

Aunque los efectos fueron transitorios, es decir, visibles durante algunas horas después de la sesión, los cambios fueron estadísticamente significativos. Incluso una sola sesión fue suficiente para activar procesos cerebrales protectores.

También se aplicaron pruebas cognitivas estandarizadas. Para evaluar la memoria de trabajo se usó la prueba WAIS-IV (secuencias numéricas hacia adelante y hacia atrás), y para la velocidad de procesamiento se aplicó el test Stroop, que mide la rapidez y el control atencional ante estímulos contradictorios (como leer una palabra escrita en un color diferente al que nombra).

“Observamos mejoras en ambas pruebas. Las mujeres recordaron mejor las secuencias numéricas y respondieron más rápido en tareas que requerían inhibir respuestas automáticas”, afirma el magíster.

“El impacto emocional fue evidente: el ejercicio coordinativo produjo un aumento en cinco estados de ánimo positivos, como alegría, motivación y serenidad, y redujo uno negativo que fue la tensión”.

Mujeres reales, con vidas reales

“Las participantes tenían antecedentes médicos: muchas hipertensión o enfermedades crónicas, pero llevaban más de dos años asistiendo al programa de ejercicio, incluso algunas ya habían dejado de tomar ciertos medicamentos”, relata el investigador. Esto refuerza la idea de que la actividad física es segura y beneficiosa incluso en personas con comorbilidades.

La investigación se enfocó en mujeres mayores de 60 años por razones tanto sociales como fisiológicas. “En mujeres posmenopáusicas se ha evidenciado una disminución en la producción de neurotrofinas como el BDNF, y mayor prevalencia de trastornos afectivos, como la depresión o la ansiedad. Por eso era muy importante estudiar sus respuestas al ejercicio”, anota el investigador. Además, esto permitió trabajar con un grupo homogéneo en edad y condición hormonal.

Desde su pregrado (2018) el magíster Ochoa se interesó en la importancia del ejercicio en las adultas mayores. Foto: Juan Sebastián Ochoa, magíster en Fisiología de la UNAL.

Desde su pregrado (2018) el magíster Ochoa se interesó en la importancia del ejercicio en las adultas mayores. Foto: Juan Sebastián Ochoa, magíster en Fisiología de la UNAL.

Un modelo para la salud pública

El estudio se desarrolló en espacios de la Universidad Santo Tomás, con apoyo de psicología y cultura física. La UNAL, por su parte, participó en el análisis de las muestras de sangre recolectadas antes e inmediatamente después de casa sesión de ejercicios. “Es un trabajo colaborativo, gratuito, comunitario y de alto impacto social. La Universidad ponía incluso el transporte para las señoras. Solo debían llegar, moverse y disfrutar”, relata.

“Sabemos que no vamos a cambiar las realidades estructurales del envejecimiento en Colombia, pero este aporte representa un pequeño impacto en la calidad de vida de estas mujeres, y eso ya es significativo”, agrega.

“Mi motivación surgió de un grupo de actividad física para la salud en la Universidad Santo Tomás, donde trabajé durante el pregrado. Quise profundizar en este campo y dar continuidad a una línea de investigación liderada por mi tutor, el magíster Felipe Garavito”, recuerda el investigador Ochoa.

“Las personas con las que compartí tantas sesiones fueron no solo participantes del estudio, sino maestras de vida. Gracias a ellas yo también crecí como investigador”, afirma. El grupo, conformado por adultos mayores, no solo fue escenario de práctica, sino también de transformación social y producción académica.

“Aunque la fuerza muscular es importante para evitar caídas, no es suficiente. El ejercicio también debe impactar emocional, cognitiva, y socialmente. Hay que pensar rutinas agradables, adaptadas a cada persona, y evitar actividades que generen miedo o frustración”, recomienda el investigador.

“Cada cuerpo envejece distinto, por eso el ejercicio debe ser individualizado, placentero y sostenible, solo así se convierte en una herramienta real para el bienestar”, concluye.