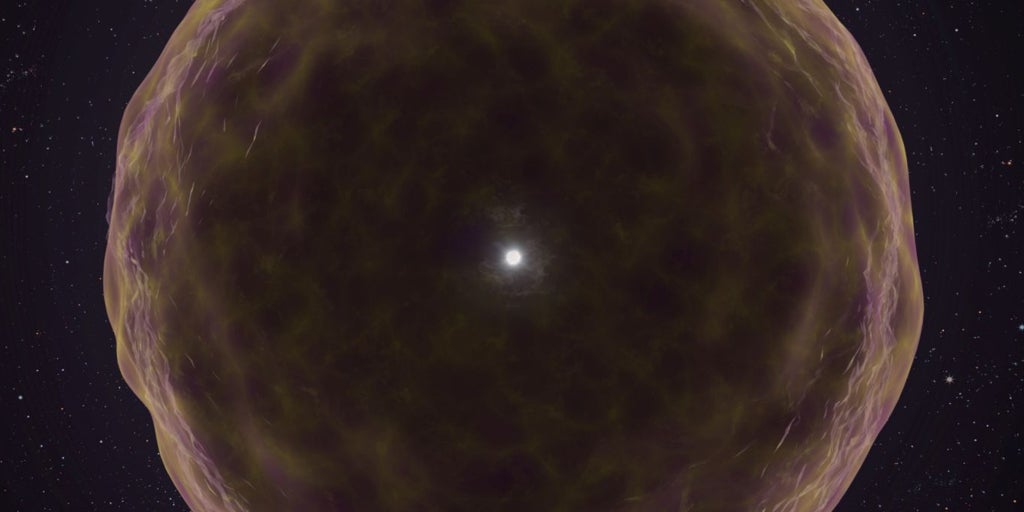

Pensemos por un momento en una cebolla. Una cebolla inmensa, cósmica, formada por capas y más capas de material, cada una más densa que la anterior a medida que avanzamos hacia el centro. Y todas ellas contenidas por una fuerza descomunal, la de su propia … gravedad, que las aplasta sin piedad una contra otra. Justo en el centro de la cebolla, en su núcleo, las condiciones son casi inimaginables, con una presión y una temperatura tan extraordinarias que superan cualquier cosa que podamos concebir en la Tierra.

Lo anterior no es un simple ejercicio de imaginación, sino la realidad cotidiana de una estrella grande y muy masiva. O por lo menos eso es lo que creen los astrónomos, que desde hace décadas postulan que esas estructuras, auténticas ‘cebollas cósmicas’, con sus elementos ordenados en capas cada vez más densas, deben existir. La teoría, desde luego, es sólida: la fusión nuclear, el proceso que ‘enciende’ y da vida a las estrellas, va creando elementos cada vez más pesados, que se hunden hacia el centro debido a la gravedad, mientras que los más ligeros permanecen en el exterior, agrupados en una serie de capas concéntricas.

Pero saber que algo existe en la teoría es muy distinto a verlo. Y nadie hasta ahora había conseguido observar directamente las capas superpuestas que dan forma a las estrellas. La luz que emana de ellas, en efecto, sólo nos habla de su superficie, pero no nos dice nada de su ardiente corazón. Incluso cuando una de estas estrellas masivas llega al final de su vida y explota como una supernova de violencia inimaginable, el misterio persiste. La explosión es tan brutal que mezcla todas las capas, destroza la estructura y esparce las entrañas de la estrella por el espacio. Lo que solemos ver en el brillo de una supernova son los restos más ligeros: hidrógeno y helio, con solo unos pocos trazos de los elementos más pesados.

Un golpe de suerte

Por fortuna la naturaleza, a veces, nos premia con un inesperado golpe de suerte. Y eso es precisamente lo que ha tenido un equipo de astrónomos, liderados por Steve Schulze. Un extraordinario golpe de suerte que les ha llevado a descubrir, y publicar en la prestigiosa revista ‘Nature‘, una ‘ventana’ que, por vez primera, permite ‘asomarse’ al mismísimo corazón de una estrella agonizante. El hallazgo es tan relevante que no solo confirma la teoría de la ‘cebolla’, sino que abre también nuevos y desconcertantes misterios sobre cómo mueren realmente estos gigantes del espacio.

Todo comenzó con un evento inusual: la detección de la supernova SN 2021yfj en septiembre de 2021. Los astrónomos, utilizando el Observatorio Zwicky Transient Facility (ZTF), la captaron poco después de la explosión. Lo cual, en sí mismo, ya era una gran ventaja, ya que les permitió actuar con rapidez. De hecho, y apenas 24 horas después de su descubrimiento, el equipo dirigió el poderoso telescopio Keck en Hawái hacia el punto luminoso que acababa de encenderse en el cielo. Y el ‘espectro de luz’ que capturaron, una especie de huella dactilar de la composición química, fue el que desveló el secreto. En lugar de estar dominado por el helio y el hidrógeno habituales, el brillo de la supernova estaba lleno de firmas de silicio y azufre.

¿Y por qué es eso tan extraordinario? Porque el silicio y el azufre son elementos pesados, que se forman en capas mucho más profundas de la estrella, justo por encima del núcleo de hierro. La única manera de que estos elementos fueran tan visibles es que la estrella, de alguna manera, se hubiera despojado de la mayoría de sus capas exteriores, revelando su estructura interna antes de la explosión final. Una especie de ‘exfoliación’ cósmica. La explosión de la supernova no destrozó el núcleo en sí, sino que el material eyectado chocó con la cáscara de silicio y azufre que la estrella había expulsado previamente, haciendo que esta brillara intensamente.

Un nuevo enigma

El hallazgo no solo ha confirmado una teoría de décadas, sino que ha planteado una pregunta aún más enigmática: ¿cómo se deshizo la estrella de sus capas exteriores de forma tan dramática y repentina? Los modelos convencionales de pérdida de masa estelar, como los vientos estelares, que son flujos de partículas que emanan de la superficie de las estrellas, no pueden explicar un evento tan extremo. Los autores del estudio estiman que la estrella expulsó una masa equivalente a tres veces la de nuestro Sol en un período de tiempo extremadamente corto, justo antes de explotar.

Y aquí es donde radica el misterio. Los científicos especulan sobre varios escenarios. Quizá la estrella formaba parte de un sistema binario, un baile cósmico con otra estrella. Las interacciones gravitacionales podrían haber arrancado sus capas externas como un tiburón que muerde una presa. Otra posibilidad es que la estrella experimentara violentas ‘pulsaciones’ en sus últimos años de vida, sacudiendo su estructura interna y eyectando su material externo de forma explosiva. Cualquiera que sea la causa, el evento fue raro y violento, y abrió un auténtico ‘agujero’ en nuestra comprensión de la evolución estelar.

Para entender la rareza del fenómeno, pensemos en una estrella como un organismo vivo, con un ciclo vital que se rige por un equilibrio delicado. Durante la mayor parte de su vida, una estrella se mantiene estable porque la energía liberada por la fusión nuclear en su núcleo contrarresta la fuerza de la gravedad, que trata de aplastarla. Pero en las estrellas muy masivas, las que tienen por lo menos ocho veces la masa de nuestro Sol, el proceso es más complejo y el destino final, más dramático.

Estas estrellas fusionan hidrógeno en helio, luego helio en carbono y oxígeno, y así sucesivamente, hasta crear elementos cada vez más pesados, como el silicio y el azufre, hasta llegar al hierro. Es como una ‘cadena de producción’ cósmica que va creando productos cada vez más elaborados. El punto final es el hierro, que ya no puede ser fusionado para liberar energía. En vez de eso, la fusión del hierro consume energía, lo que provoca que el núcleo de la estrella pierda su fuerza de empuje y colapse bajo su propio peso. Cuando el núcleo de hierro supera una masa crítica, conocida como el ‘límite de Chandrasekhar’ (aproximadamente 1.4 veces la masa del Sol), el colapso es imparable. En cuestión de segundos, la presión gravitatoria aplasta los protones y electrones para formar neutrones y un torrente de neutrinos. El núcleo se convierte en una ‘estrella de neutrones’ densa y pequeña, o incluso en un agujero negro, y la energía liberada en el colapso alimenta la inmensa explosión de la supernova.

Un ejemplo irrepetible

En medio de todo este drama, la supernova SN 2021yfj sorprendió inesperadamente a los investigadores, que en sus análisis encontraron también rastros de helio, un elemento ligero que, según los modelos, no debería estar presente en una capa ‘pesada’ rica en silicio y azufre. El hallazgo sugiere que, o bien de alguna manera (no se sabe cuál) se produjo una mezcla de elementos durante el proceso, o bien nuestras teorías sobre cómo se estructuran las estrellas en su interior necesitan un ajuste.

Para llegar al fondo de la cuestión haría falta estudiar más ejemplos pero, por desgracia, no será fácil encontrar otra estrella como esta. Los autores del estudio, en efecto, estiman que este tipo de eventos son extremadamente raros, y que ocurren quizá una vez por cada mil supernovas. Por eso, y a pesar de que proyectos futuros, como la Legacy Survey of Space and Time (LSST) del Observatorio Vera C. Rubin en Chile, esperan descubrir millones de supernovas en la próxima década, la capacidad para realizar un seguimiento espectroscópico de cada una de ellas será limitada. El desafío, de hecho, no consiste sólo en ser capaz de ver las explosiones, sino en tener los recursos necesarios para analizarlas todas en detalle, y a contrarreloj, para no perderse el momento exacto en el que una estrella revela su corazón. Un momento fugaz, pero que esta vez nos ha permitido echar un rápido vistazo, el primero, al interior de los ‘hornos’ que forjan los elementos de los que estamos hechos.