La obesidad no es solo un problema de disciplina personal, pues los alimentos ultraprocesados son elaborados para manipular el cerebro y generar adicción. Los fármacos GLP-1 han emergido como aliados prometedores, pero sin cambios estructurales en políticas alimentarias y educación, la solución está lejos

La obesidad se presenta desde hace décadas como un problema individual, ligado a la falta de disciplina, aunque la evidencia científica actual desmonta esa creencia. Los hallazgos más recientes demuestran que múltiples factores biológicos, ambientales y sociales interactúan. El exceso de peso no representa fracaso personal, sino consecuencia de un entorno metabólicamente adverso.

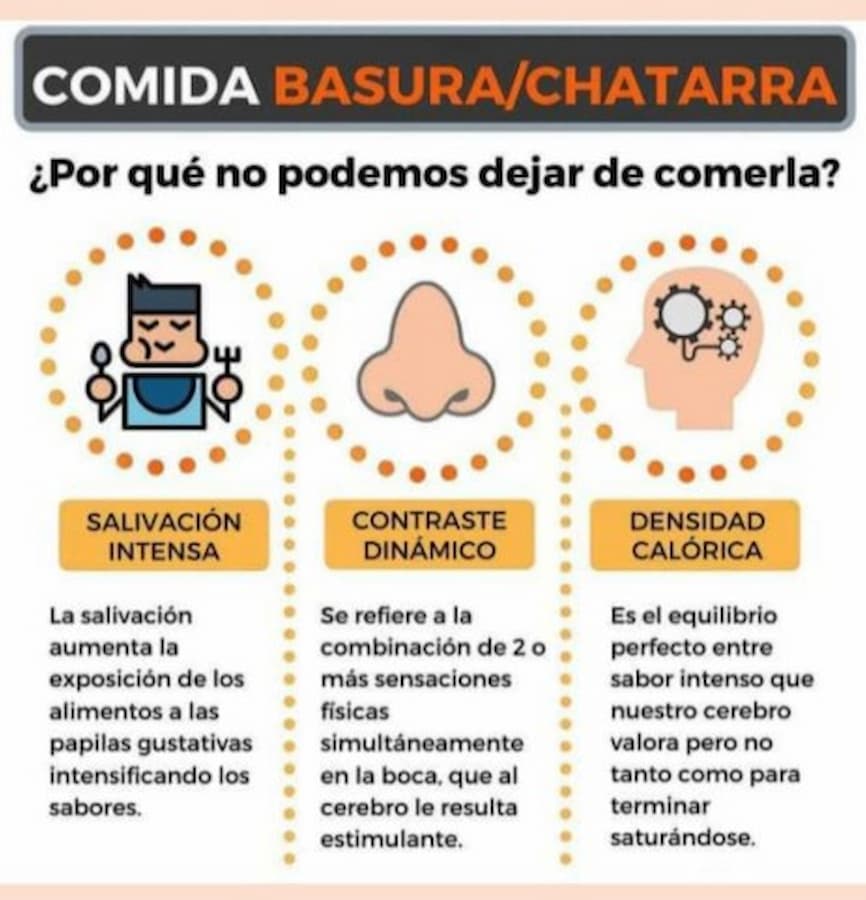

En alimentos industrializados confluyen múltiples ingredientes adictivos. La combinación de grasas, azúcares y sodio permite alcanzar un nivel de placer sensorial difícil de resistir. Esa manipulación química crea dependencias que superan los mecanismos fisiológicos normales. El objetivo de la industria ha sido diseñar productos que promuevan un consumo repetido e intenso.

Organismos internacionales estiman que más de la mitad de la dieta en países desarrollados proviene de productos ultraprocesados. Se ha documentado un incremento de enfermedades crónicas paralelas a ese consumo.

Instituciones médicas ya reconocen la obesidad como una enfermedad metabólica crónica. La Organización Mundial de la Salud la define como una condición compleja asociada a factores genéticos, psicológicos y sociales.

El auge de fármacos como la semaglutida parece ofrecer una solución parcial. Actúan sobre hormonas intestinales que regulan apetito y saciedad, con mejoras significativas en control glucémico, riesgos cardiovasculares y comportamiento alimentario compulsivo. Sin embargo, no pueden reemplazar la necesaria transformación cultural.

La ingeniería del deseo alimentario

Las compañías invirtieron décadas en perfeccionar fórmulas irresistibles. El famoso “punto de dicha” aparece cuando se mezclan grasa, azúcar y sal en proporciones matemáticamente medidas. Ese efecto no responde a la tradición culinaria, sino al cálculo de marketing nutricional. La consecuencia es una mayor ingesta calórica y dependencia sensorial continua.

Los estudios de Tebra Fazzino en la Universidad de Kansas revelaron combinaciones recurrentes. Los perros calientes concentran grasa y sodio, los helados suman grasa y azúcar, mientras que galletas y snacks salados integran carbohidratos y sodio. La sinergia entre ingredientes amplifica las señales de recompensa cerebral y posterga la sensación de saciedad fisiológica.

Investigaciones norteamericanas calcularon que un 62% de los productos en supermercados encajan en alguna categoría hiperpalatable. Tal porcentaje muestra un sistema alimentario dominante. El hecho de que hasta los alimentos vendidos como “light” contengan patrones similares en un 5% de los casos ilustra la profundidad del problema cultural y comercial.

La exposición a productos ultraprocesados que generan adicción y obesidad comienza en edades tempranas. Publicidad televisiva, promociones digitales y empaques coloridos asocian identidad social con consumo. Niños y adolescentes forman hábitos de compra basados en dopamina y pertenencia grupal. Como ocurrió con el cigarrillo, el anclaje conductual cimentado en la infancia explica la dificultad de abandono.

Neurocientíficos han identificado la alteración del núcleo accumbens en experimentos controlados. Ese centro regulador de dopamina incrementa las rutas de refuerzo ante combinaciones de grasa y azúcar. La intensificación de esas rutas reduce la respuesta frente a alimentos naturales. El paladar promedio queda reprogramado hacia fórmulas industriales creadas para estimular consumo.

La hiperpalatabilidad explica por qué pequeños paquetes de galletas superan en atractivo a frutas frescas. No se trata de sabor subjetivo, sino de aprendizaje neuroquímico condicionado.

El sesgo de la disciplina en la medicina

Durante mucho tiempo se atribuyó el exceso de peso a irresponsabilidad personal. El paradigma calórico de “comer menos y moverse más” moldeó programas públicos. Décadas de campañas basadas en esa idea fracasaron. Cerca del 80% de los intentos de dietas resultan insostenibles a largo plazo. El peso regresa por encima del inicial.

Estudios recientes resaltan la carga genética. Investigadores como Jeffrey Friedman, descubridor de la leptina, describieron hormonas capaces de regular apetito y almacenamiento de energía. La variación en receptores hormonales determina diferencias notorias entre individuos. Mientras unos comen satisfactoriamente pequeñas raciones, otros requieren calorías mayores para alcanzar señales cerebrales de saciedad.

Pacientes diagnosticados con obesidad enfrentan discriminación incluso dentro de hospitales. El estrés derivado de esa estigmatización provoca liberación continuada de cortisol. La hormona se asocia con acumulación de grasa abdominal y mayor deseo de ultraprocesados. La crítica moral actúa como combustible del círculo obesogénico.

Hoy, la Asociación Médica Americana y sociedades endocrinas clasifican la obesidad como enfermedad crónica. Ese movimiento cambia el discurso clínico. En lugar de responsabilizar pacientes, se aborda la complejidad metabólica. El lenguaje científico evita describir conductas con términos de moralidad. El énfasis se dirige hacia factores biológicos, sociales y ambientales interconectados.

Entender la obesidad como enfermedad reduce culpa en pacientes, pero genera debates sobre dependencia farmacológica. La narrativa contemporánea busca equilibrar empatía con responsabilidad compartida. Médicos recomiendan programas multidisciplinarios que incluyen nutrición personalizada, terapia psicológica y actividad física sostenida como herramientas permanentes, no como regímenes temporales obligatorios.

Cerebro secuestrado por los ultraprocesados

Los avances en neurociencia han permitido observar, con resonancia magnética funcional, cómo los alimentos ultraprocesados activan de manera exagerada los circuitos cerebrales asociados con placer y recompensa. La actividad registrada en el núcleo accumbens y la corteza orbitofrontal es similar a la respuesta a sustancias adictivas como la nicotina o la cocaína.

En los experimentos, cuando los voluntarios consumían alimentos como pizza o refrescos, se registraban picos de dopamina comparables al consumo de tabaco. El hallazgo confirma que no se trata solo de un fenómeno cultural. Los patrones neurales evidencian que la industria logró construir estímulos químicos capaces de condicionar la conducta alimentaria intensivamente.

El cerebro humano aprende a asociar placer inmediato con consumo de azúcar, grasa y sal. Con la repetición prolongada, el sistema pierde capacidad de generar dopamina ante alimentos naturales, por lo que crea dependencia hacia ultraprocesados.

La adolescencia resulta un momento crítico. Quienes consumen ultraprocesados a diario presentan menor memoria de trabajo y bajo rendimiento académico. La exposición temprana condiciona preferencias de por vida. En contraste, dietas con frutas, verduras y legumbres se correlacionan con mejor plasticidad neuronal y rendimiento cognitivo superior.

Los efectos de la adicción a los ultraprocesados no se limitan al sobrepeso o la obesidad. Varios trabajos señalan mayor incidencia de ansiedad y depresión entre consumidores frecuentes. La ingesta repetida altera neurotransmisores relacionados con la estabilidad emocional y predispone a padecer trastornos psicológicos y conductas compulsivas sustentadas.

Investigadores de la Universidad de Michigan han defendido incluir etiquetas con advertencias similares a las del tabaco: “producto adictivo”. El objetivo sería alertar a los consumidores sobre la naturaleza condicionante de esos alimentos.

La irrupción de los agonistas GLP-1

Los GLP-1 son hormonas que nuestro cuerpo produce tras las comidas, encargadas de modular la señal de saciedad. Desde hace pocos años se dispone de fármacos que imitan su acción. La semaglutida, la liraglutida o la tirzepatida han demostrado impulsar pérdidas de peso inéditas en ensayos clínicos de gran escala, con reducciones superiores al 15%.

El funcionamiento de esos medicamentos combina distintos mecanismos. Actúan sobre receptores localizados en el hipotálamo para disminuir el apetito, ralentizan vaciamiento gástrico para generar plenitud prolongada y modulan circuitos de recompensa que reducen el deseo hacia productos hipercalóricos. El resultado es menor consumo calórico general y mayor facilidad para sostener los cambios a largo plazo.

Los ensayos STEP, publicados entre 2021 y 2023, mostraron que pacientes tratados perdieron hasta un 20% de su peso en un año. En comparación, intervenciones con dieta y ejercicio raramente logran más de un 5% sostenido. Ese diferencial ha capturado la atención de endocrinólogos y cardiólogos en todo el mundo.

El estudio SELECT, realizado sobre 17.500 pacientes, reveló algo aún más relevante: quienes recibieron semaglutida redujeron en un 20% el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular. El impacto cardiovascular refuerza el valor de esa terapia como estrategia poblacional, más allá del cambio estético.

Los pacientes describen, además, una disminución notable de los antojos. Algunos reportan indiferencia hacia helados o hamburguesas, alimentos que antes parecían irresistibles. Esa experiencia subjetiva resulta coherente con los hallazgos neurocientíficos. Los GLP-1 modifican respuestas dopaminérgicas y disminuyen la intensidad del refuerzo. Al lograrlo, se rompe el círculo compulsivo de relación con comida industrializada.

Beneficios más allá del peso

La investigación internacional comienza a explorar otras aplicaciones. En julio de 2024, la revista Science publicó un metanálisis con base en registros de veteranos estadounidenses. Pacientes con diabetes tratados con GLP-1 mostraron menor riesgo de demencia, consumo de sustancias, depresión e incluso convulsiones. La modulación de inflamación sistémica podría explicar un espectro tan amplio.

Expertos de la Universidad de Salamanca recordaron que todavía hay que ser prudentes. Muchos de esos hallazgos provienen de estudios animales o cohortes observacionales. Sin embargo, las coincidencias son llamativas. Reducciones en enfermedades renales, protección cardiovascular y hasta beneficios respiratorios han sido señalados. Eso convierte a los GLP-1 en candidatos polivalentes dentro de terapias crónicas.

David Kessler, excomisionado de la FDA, relató en 2023 su experiencia personal con semaglutida. Describió una reducción inmediata de los antojos y la imposibilidad de completar comidas que antes disfrutaba. Esa vivencia reforzó su convicción de que el problema nunca fue la voluntad personal. La biología, sostuvo, era el escenario ignorado durante décadas.

Las implicaciones son profundas para la práctica médica. Tradicionalmente, la cardiología se enfocaba en tratar consecuencias de daño crónico. Los GLP-1 abren la posibilidad de intervenir antes para reducir grasa visceral y la inflamación asociada.

También se estudia su rol en adicciones a sustancias como alcohol o tabaco. Dado su efecto sobre los circuitos dopaminérgicos, se plantea que podrían ayudar a modular compulsiones asociadas. Ensayos preliminares muestran promesas, aunque las farmacéuticas todavía priorizan la indicación para diabetes y obesidad por rentabilidad.

La amplitud de beneficios genera interés social y económico. Inversores visualizan un mercado multimillonario en expansión acelerada. Sin embargo, especialistas llaman a la prudencia. Una molécula no resolverá desigualdades, pobreza alimentaria ni manipulación de la industria ultraprocesada. Sin cambios estructurales, el riesgo es medicalizar un trastorno social en lugar de transformarlo de manera integral.

Críticas y desafíos

El entusiasmo en torno a los agonistas GLP-1 convive con advertencias médicas y sociales. Aunque los resultados clínicos son contundentes, los efectos secundarios generan dudas. Náuseas, vómitos y problemas gastrointestinales aparecen con frecuencia. La pancreatitis, aunque rara, se ha registrado en algunos casos. Esto obliga a un monitoreo clínico constante y especializado.

Otro gran desafío es financiero. El medicamento Wegovy, por ejemplo, supera los mil dólares mensuales en Estados Unidos. En países sin cobertura universal resulta inaccesible para la mayoría. El riesgo real es que la innovación se limite a minorías privilegiadas, y queden excluidos lo millones de pacientes que más necesitarían acceso inmediato.

La duración del tratamiento plantea interrogantes adicionales. Los estudios sugieren que quienes interrumpen la terapia recuperan peso con rapidez. En otras palabra, los fármacos no curan obesidad, solo modulan su fisiología mientras se utilizan. La dependencia de dosis permanentes abre un debate sobre sostenibilidad sanitaria y la verdadera definición de éxito terapéutico.

Si la discusión gira solo sobre accesibilidad farmacológica, se pierde de vista la necesidad de transformar políticas alimentarias. Sin regulación adecuada de ultraprocesados, el círculo se repite: tratar síntomas individuales sin resolver causas colectivas ligadas a la industria.

Algunos sostienen que depender de inyecciones perpetuas refuerza la idea de que la obesidad es “culpa del paciente” si suspende su medicación. Otros consideran liberador ofrecer herramientas biológicas para resistir un entorno adictivo. La narrativa debe equilibrar responsabilidades compartidas y evitar culpabilización o victimización extrema.

Los retos estratégicos, entonces, son claros: bajar costos, garantizar acceso inclusivo y mantener el foco en sistemas alimentarios más seguros. Las políticas públicas requerirán combinar fármacos efectivos con reglas estrictas a la industria.

Estrategias complementarias

Los fármacos no bastan. La obesidad es multifactorial y necesita intervenciones integrales. La educación nutricional se coloca como uno de los pilares. Enseñar a identificar ultraprocesados, leer etiquetas y priorizar alimentos frescos promueve decisiones conscientes. Escuelas y comunidades deben liderar campañas de alimentación saludable desde la infancia para instaurar hábitos duraderos.

El entorno constituye otra pieza central. No basta con recomendar frutas y verduras si el precio las vuelve inaccesibles en barrios humildes. Subsidiar alimentos frescos, crear mercados locales y restringir publicidad engañosa representan acciones de alto impacto poblacional. La experiencia de Chile con etiquetado frontal demostró reducción efectiva de consumo de ultraprocesados.

Terapias psicológicas complementan la ecuación. La relación emocional con la comida está muy documentada. La terapia cognitivo-conductual ayuda a afrontar antojos, gestionar ansiedad y reducir atracones. Entender que comer no siempre responde a hambre real, sino a estímulos de estrés o recompensa social, abre puertas hacia cambios sostenibles más allá de calorías.

El ejercicio físico no puede quedar rezagado. Más allá del control calórico, la actividad potencia sensibilidad a la insulina y reduce inflamación crónica. El entrenamiento de fuerza es clave para preservar masa muscular durante la pérdida de peso. Incluso caminatas regulares ofrecen beneficios cardiovasculares que los medicamentos por sí solos no alcanzan.

La salud mental merece prioridad. Estrés crónico y sueño deficiente afectan la regulación de la insulina y elevan el riesgo de obesidad. Crear políticas que incluyan el descanso y el bienestar psicológico resulta tan importante como las intervenciones médicas. Un abordaje integral exige reconocer la interacción entre hormonas, emociones y decisiones alimentarias generadas en un contexto social adverso.

El éxito requiere también del tejido comunitario. Programas vecinales que faciliten ejercicio gratuito, talleres de cocina saludable y redes de apoyo fortalecen motivación. La evidencia demuestra que el acompañamiento comunitario sostiene la adherencia.

+ en Cambio16.com: