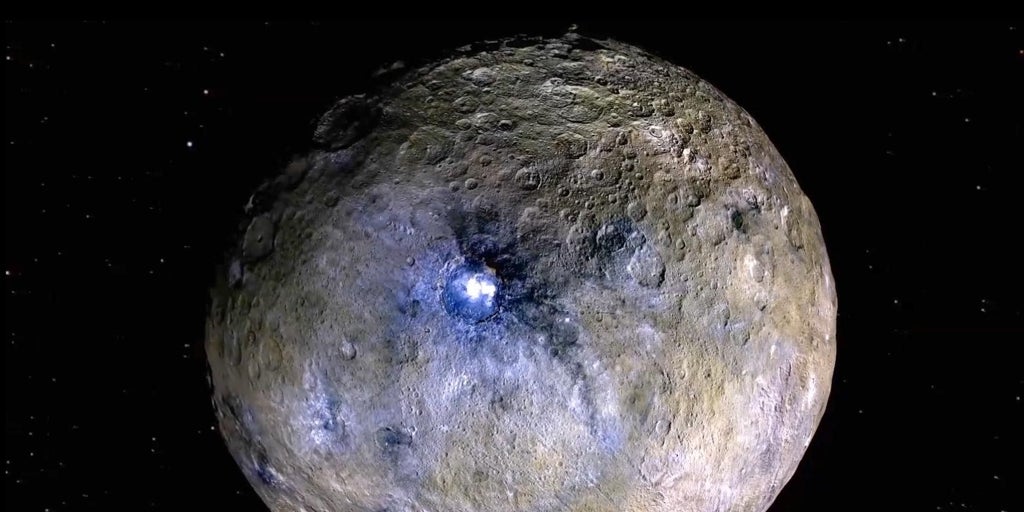

Con sus 940 km de diámetro, Ceres es el mayor de los objetos del cinturón de asteroides, el vasto anillo de rocas que se extiende entre las órbitas de Marte y Júpiter. Tanto es así que, en agosto de 2006, cuando la Unión Astronómica Internacional … aprobó la nueva definición de planeta (la misma que ‘degradó’ a Plutón), fue ascendido a la categoría de ‘planeta enano’, el único que existe en el Sistema Solar interior.

Durante mucho tiempo, e igual que el resto de los asteroides, Ceres ha sido presentado como una simple reliquia congelada del Sistema Solar primitivo, parte del material que ‘sobró’ tras la formación del Sol y sus planetas. En definitiva, un lugar tranquilo, sin vida y con pocas historias que contar.

Pero eso ha cambiado. Poco a poco, Ceres se ha ido revelando como algo más que una simple roca grande. Los científicos creen, en efecto, que, de forma similar a la Tierra, internamente está dividido en capas: un núcleo rocoso, un manto hecho de hielo y una corteza delgada y polvorienta bajo la cual podría haber una gran cantidad de agua en estado líquido. Se ha estimado que por lo menos una cuarta parte de su masa es hielo de agua. Y, por si fuera poco, Ceres hace gala, también, de una cierta actividad geológica, aunque no a gran escala.

Posibilidad de vida

Ahora, un nuevo estudio acaba de sugerir lo impensable: hace miles de millones de años, Ceres pudo haber albergado los ingredientes necesarios para sustentar vida microbiana.

La sonda Dawn, de la NASA, ya reveló hace tiempo que este mundo helado escondía gran cantidad de agua salada bajo su superficie. Pero la nueva investigación va más allá, y acaba de añadir la ‘pieza’ que le faltaba al puzzle de la habitabilidad: una fuente de energía duradera que pudiera haber alimentado a microorganismos primitivos hace miles de millones de años.

El estudio, liderado por Samuel W. Courville, investigador de la Universidad Estatal de Arizona, y recién publicado en ‘Science Advances‘, pinta un panorama sorprendente: aunque hoy la superficie de Ceres es un páramo congelado, con temperaturas que se desploman hasta los -73ºC, en su juventud pudo haber sido un mundo muy diferente, con un interior lo suficientemente cálido y dinámico como para sustentar la vida. Y lo más interesante es que el ‘motor’ de este proceso no fue el mismo que impulsa a otros ‘mundos oceánicos’ de nuestro Sistema Solar, como las lunas de Júpiter o Saturno.

Diferente a Europa y Encélado

A menudo, cuando pensamos en lunas con océanos subterráneos, como Europa o Encélado, la clave de su habitabilidad se encuentra en la llamada ‘fuerza de marea’. En el caso de Europa, la colosal gravedad de Júpiter estira y comprime su interior de manera constante. El continuo roce interno genera calor, el suficiente para mantener líquido el océano bajo su gruesa capa de hielo.

Pero Ceres no tiene un planeta gigante a su lado que lo ‘amase’. Su movimiento orbital es estable y no experimenta la misma fricción interna. ¿De dónde saca entonces la energía? Los modelos informáticos del nuevo estudio revelan que la respuesta estaba en su propia naturaleza. Al igual que la Tierra y otros cuerpos rocosos, el núcleo de Ceres contiene isótopos radiactivos, como el uranio, el torio o el potasio, que se desintegran lentamente con el tiempo. Este proceso natural, conocido como desintegración radiactiva, libera una cantidad constante de calor, que en el caso de un Ceres joven, pudo haber sido suficiente para derretir el hielo y poner en marcha un ciclo de actividad hidrotermal. Actividad que habría ayudado a liberar minerales y gases disueltos en el agua, creando un entorno químicamente rico, un auténtico caldo de cultivo para la vida.

Un ‘festín’ químico

Si realmente la vida hubiera surgido en Ceres, habría necesitado tres elementos esenciales: agua, materia orgánica (moléculas basadas en carbono) y una fuente de energía. La misión Dawn, que exploró el planeta enano entre 2015 y 2018, ya confirmó la presencia de los dos primeros al detectar grandes depósitos de sales, lo que confirmó la existencia de salmueras líquidas bajo la superficie. Y, para sorpresa de los científicos, también halló materia orgánica. El rompecabezas estaba casi completo, pero faltaba la energía.

Courville y su equipo han llenado ese vacío. La actividad hidrotermal, en efecto, habría creado un desequilibrio químico entre los compuestos que ascendían del núcleo rocoso y las aguas del océano subterráneo. En la Tierra, la vida ha encontrado la manera de aprovechar estos desequilibrios. Un ejemplo perfecto son las chimeneas hidrotermales que se alzan en el fondo de nuestros océanos, donde la vida bulle en la más completa oscuridad. Estos ecosistemas no dependen de la luz solar, sino que obtienen su energía de las reacciones químicas entre el agua de mar y los fluidos calientes que emanan del interior del planeta. Fluidos que son, como los describe el propio Courville, un auténtico ‘bufé’ para los microbios. «Cuando el agua caliente de las profundidades se mezcla con el océano -explica el científico-, el resultado es a menudo un festín de energía química para los microorganismos».

En este sentido, un hipotético océano subterráneo en Ceres habría sido un entorno muy parecido al de las profundidades oceánicas de la Tierra, un nicho de habitabilidad que no requiere de la cercanía de una estrella ni de un mundo gigante que lo ‘sacuda’ continuamente. Un modelo que además, según los investigadores, puede replicarse en innumerables mundos helados. Los científicos calculan que este periodo de potencial habitabilidad en Ceres pudo haberse extendido durante un largo tiempo geológico, entre 500 y 2.000 millones de años después de su formación.

El legado de la misión Dawn

La misión Dawn, que la NASA dio por finalizada en 2018 cuando la sonda se quedó sin combustible, ha dejado un legado de valor incalculable. Y a pesar de que los científicos no han encontrado pruebas de que la vida existiera alguna vez en Ceres, el nuevo estudio obliga, como poco, a volver a evaluar los criterios con los que se calcula la habitabilidad en otros cuerpos similares. Muchas de las lunas heladas y planetas enanos del sistema solar exterior, que tienen un tamaño parecido a Ceres y carecen del beneficio del calor de marea podrían, de hecho, haber seguido un camino evolutivo similar. Y algunos de los satélites de Urano y Neptuno, o incluso de Plutón, podrían haber albergado océanos temporales capaces de sustentar vida antes de enfriarse y convertirse en las bolas de hielo que vemos hoy.

El trabajo de Courville y sus colegas, por lo tanto, amplía el catálogo de lugares potencialmente habitables, y nos enseña que las fuentes de energía que hacen posible la vida pueden ser mucho más variadas de lo que pensábamos.