¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD! Suscríbete por solo 0,75€ al mes a la revista National Geographic. ¡Date prisa!

¡NOVEDAD! Ya disponible la edición especial El cerebro infantil de la colección Los Secretos del Cerebro de National Geographic.

Aunque pueda parecer una enfermedad de la época medieval, siguen dándose casos de peste bubónica en algunos países de Norteamérica y Asia. Esta enfermedad es consecuencia del contagio de Yersinia pestis, una bacteria identificada en 1894 por el bacteriólogo Alexander Yersin, del Instituto Pasteur.

Esta bacteria tiene como reservorio las pulgas, es decir, se aloja en las pulgas de forma provisional hasta que puede pasar a otros animales o humanos cuando el insecto hematófago chupa la sangre de su víctima para alimentarse. Por este y otros motivos es aconsejable el uso de collares antipulgas en los animales domésticos, así como reforzar la protección mediante insecticidas cuando se les va a llevar a un lugar en el que puedan estar expuestos a pulgas.

Cuando la pulga transmite Y. pestis, la bacteria coloniza los neutrófilos del hospedador, es decir, entra en el sistema de defensa que trata de acabar con ella y, así, acaba en el sistema linfático del enfermo. Debido a la inflamación, aparecen grandes bultos negros por el cuerpo del paciente, lo que, junto a la fiebre elevada, crea el cuadro conocido como peste bubónica.

Ahora bien, la bacteria también puede colonizar otros tejidos, como los pulmones, dando lugar a la peste neumónica secundaria. En este punto, si no se trata, la bacteria puede acabar con la vida de la persona en 3 a 5 días por una septicemia. Además, en los casos de peste neumónica, el animal o la persona enferma puede infectar a otra a través de las gotículas expectoradas mediante la respiración y provocar más casos de peste neumónica, por lo que se trata de una enfermedad muy peligrosa.

En la actualidad la peste se puede curar con antibióticos, pero la rapidez del diagnóstico es clave para garantizar el éxito del tratamiento. Si no se trata, la enfermedad tiene una mortalidad asociada de un 60 %, mientras que, con los antibióticos, esta mortalidad se reduce a entorno al 10 %, lo que sigue siendo un número muy elevado.

La muerte negra

Un triste ejemplo de la mortalidad provocada por esta bacteria la encontramos en lo que se denominaría en latín como atra mors, la “plaga terrible” o la “Muerte negra”. Esta epidemia, que comenzó en el año 1347 se estima que acabó con la vida de entre 50 y 200 millones de personas en el viejo continente, casi un tercio de la población. Existen registros de epidemias de peste bubónica anteriores, como la Plaga de Justiniano (541 – 750) y posteriores, (hasta el siglo XIX) que también fueron extremadamente letales, pero debido a su crudeza, esta es la más conocida.

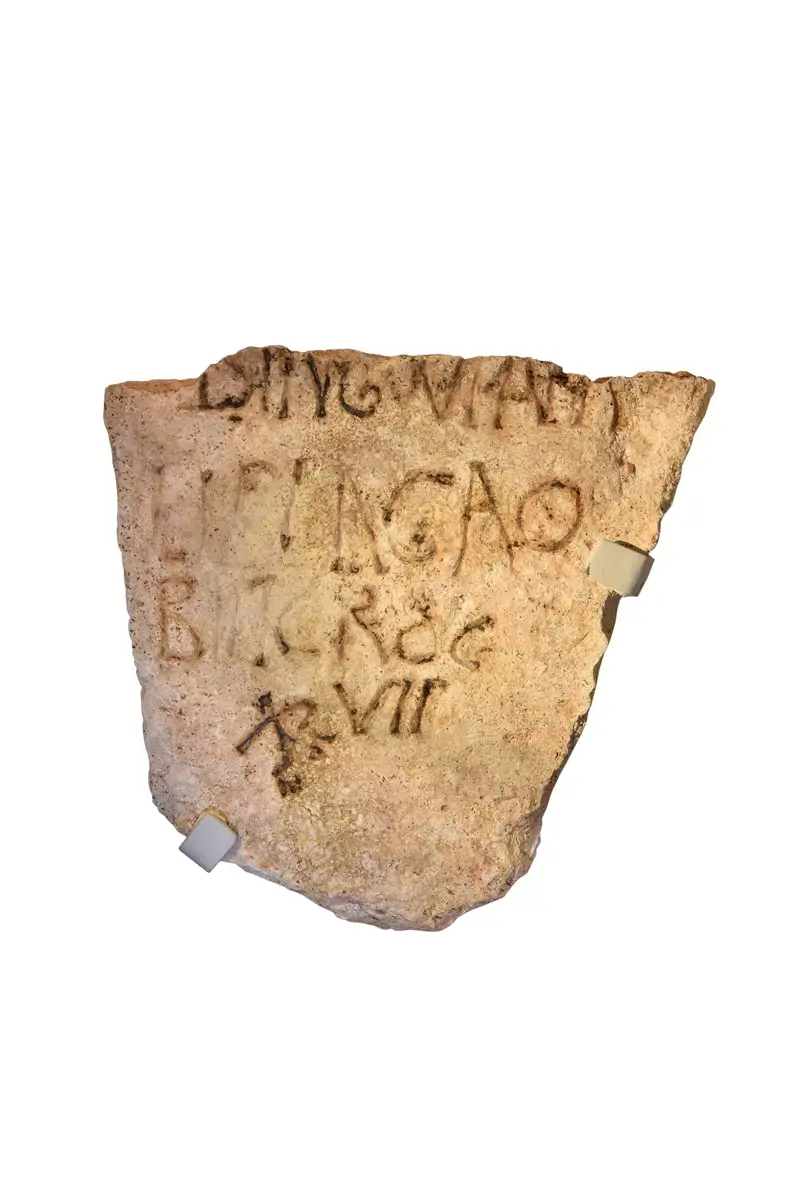

Foto: Cabildo Catedral de Córdoba

Foto: Cabildo Catedral de Córdoba

Inscripción funeraria de la peste justiniana

Respecto a su entrada en Europa, existen dos hipótesis principales. La enfermedad es endémica de Asia, por lo que es posible que la apertura de la Ruta de la Seda, además de importar riquezas, pulgas infectadas con la peste fuesen polizones de los animales de carga, domésticos, o ratas que acompañaban a las caravanas. La segunda, en cambio, habla de un cargamento de grano proveniente de Caffa, del Mar Negro, en el que ratas contaminadas con pulgas llegaron a Sicilia. De ahí, los roedores fueron expandiéndose por la isla, acabaron cruzando a la península itálica y encontraron las puertas abiertas en el resto de Europa.

La tormenta perfecta para el desastre

A partir de 1347 comenzaron los reportes de personas que desarrollaban bultos negros en axilas e ingles. Estos bultos, dolorosos al tacto, iban seguidos por llagas negras y fiebres muy intensas que debilitaban a la persona. La debilidad era tal que, a los 3 días, hasta el 75% de las personas con síntomas fallecían sin que nadie pudiese hacer nada.

La letalidad de la enfermedad fue tal porque llegó en un momento especialmente cruento para Europa. Durante el siglo XIV, una serie de cambios en el clima provocaron una pequeña edad del hielo en el continente, con inviernos especialmente crudos, que derivaron en fuertes hambrunas. Además, la mayoría de los recursos restantes se empleaban para alimentar los combates de la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Por otro lado, la presencia de ratas y otros animales que podían alojar pulgas era muy habitual en los pueblos y urbes de la época y, al no conocer el método de transmisión, tampoco podía cortarse.

De hecho, los estudiosos de la época asociaron la enfermedad con una pestilencia. Es decir, un contaminante del aire que entraba en el cuerpo y que acababa provocando los síntomas. Para combatir el aire, aconsejaban a la población que llevase sustancias dulces o amargas, como flores, vinagres o inciensos cerca de la nariz.

Los médicos de la peste

Los médicos de la peste

La tormenta perfecta resultante permitió que, en sólo 5 años, la enfermedad acabara con entre 20 y 30 millones de personas. El resto de la población vivía sumida en el caos. Pueblos y ciudades cerraron accesos y, en el momento en el que a alguien se le detectaban los bultos, se le apartaba o desterraba y mucha de la población huía a otros asentamientos, lo que facilitaba la expansión de la enfermedad.

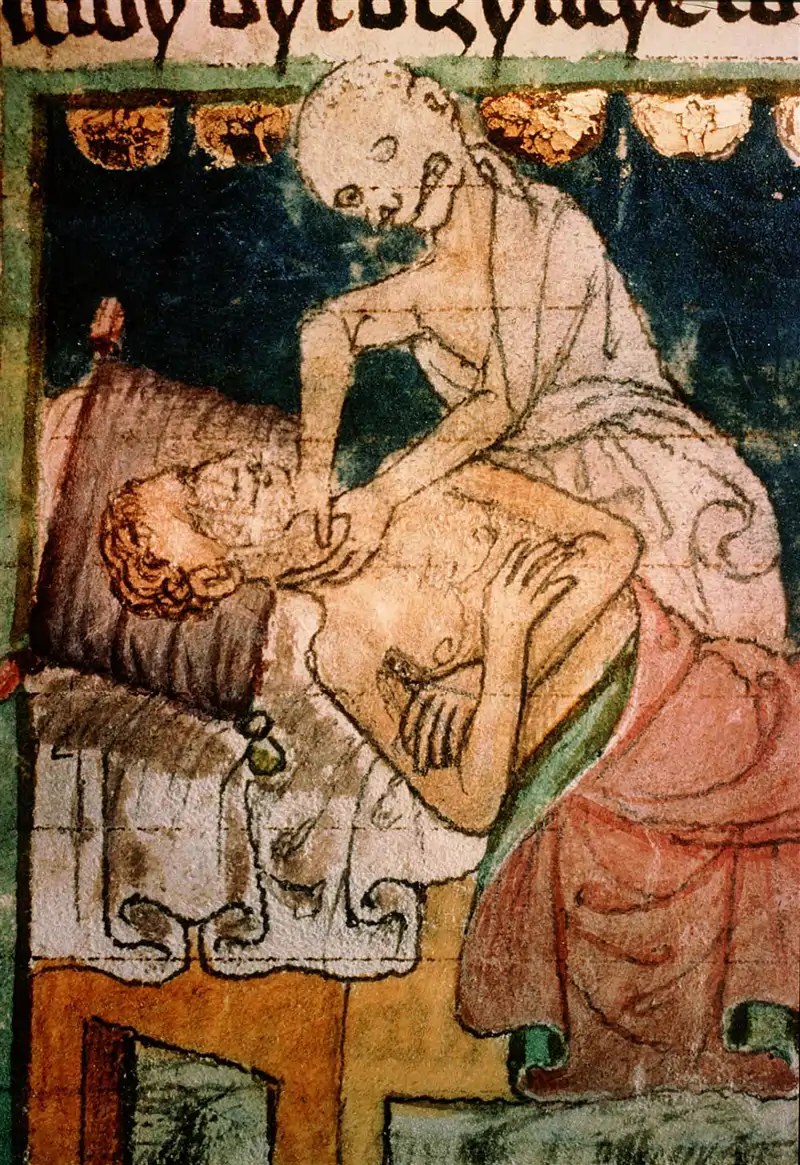

WERNER FORMAN ARCHIVE / NATIONAL MUSEUM, PRAGUE / GTRES

WERNER FORMAN ARCHIVE / NATIONAL MUSEUM, PRAGUE / GTRES

La Muerte estrangula a una víctima de la Peste Negra, de la colección de tratados del Clementinum de Praga (Thomas von Stitny, 1376).

En este desolador panorama apareció la figura del “médico de la peste” que, al contrario de la creencia popular, no llevaban máscaras con largos picos en el siglo XIV. Concretamente, la primera vez que aparecen mencionados es en el siglo XVII, en el año 1619 por Charles de Lorme, que dice haber creado un traje para protegerse de la peste hecho con cuero de cabra. Por otro lado, los médicos de la peste no eran médicos al uso, sino que su función consistía mayoritariamente en ofrecer consuelo y registrar el número de fallecimientos en las poblaciones.

Afortunadamente, en la actualidad el conocimiento de los métodos de transmisión de patógenos es mucho mayor que en la antigüedad y la vigilancia epidemiológica permite cortar los brotes de raíz en cuanto se detecta un único caso. Aun así, sigue siendo aconsejable protegerse contra pulgas (y otros insectos como las garrapatas por otras enfermedades) en salidas al campo, especialmente en zonas donde la enfermedad es endémica.