El Biobanco de Málaga, una unidad de apoyo a la investigación que alberga una colección organizada de muestras biológicas humanas y datos asociados para impulsar … el estudio científico, se encuentra actualmente a la vanguardia nacional en la generación de los denominados organoides, una representación en miniatura de un órgano humano (o un tumor o cualquier otro tejido patológico, por ejemplo), un modelo en 3D replicado en un laboratorio a partir de cultivos de tejidos procedentes de pacientes, lo que permite testar nuestros fármacos y tratamientos u observar cómo evoluciona una determinada enfermedad en ese órgano.

Esta actividad es clave para el futuro de la medicina de precisión y los trasplantes. El Biobanco Provincial de Málaga es una unidad situada en los hospitales públicos de la provincia, principalmente en el Hospital Regional Universitario, el Clínico Universitario Virgen de la Victoria y el Costa del Sol, integrada, además, en el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA-Plataforma Bionand) y el Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA).

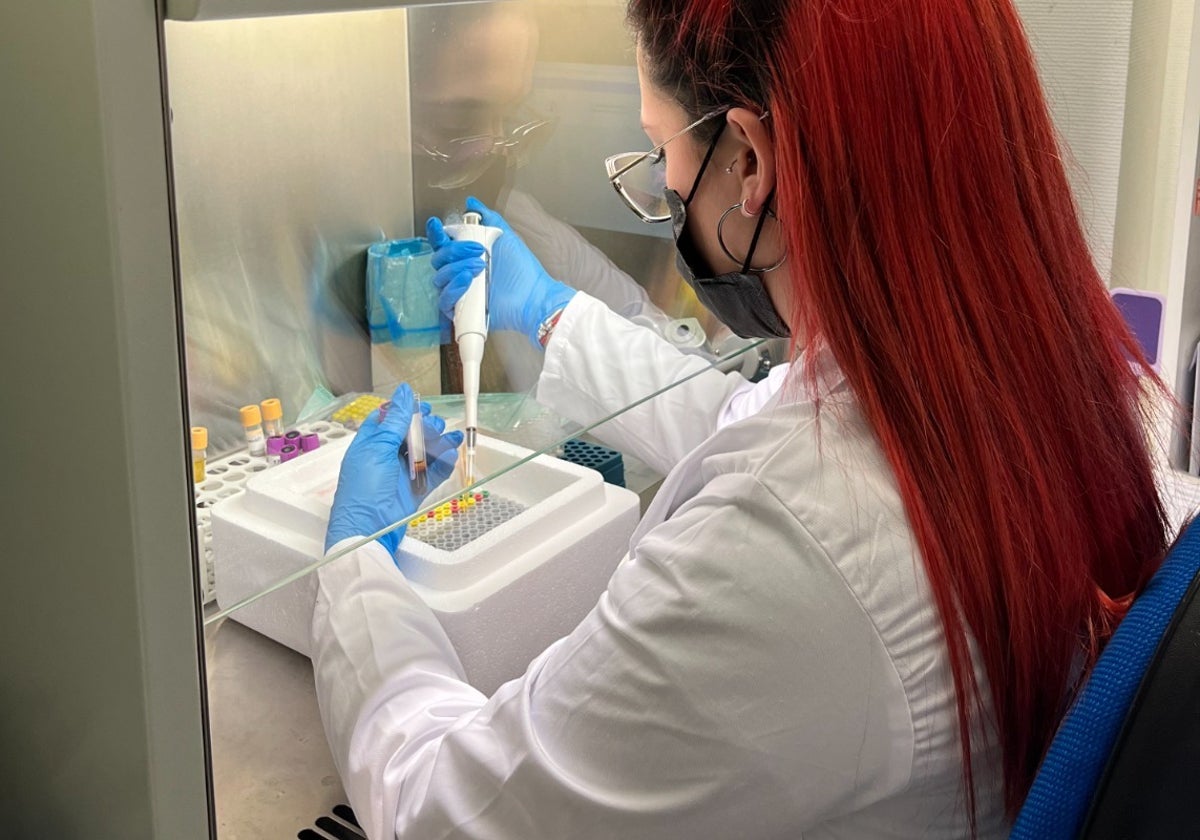

Otra imagen de una de las investigadores del Biobanco.

SUR

«En la actualidad estamos trabajando en la generación de un tipo de cultivo 3D denominado organoide, la representación en miniatura de un órgano humano, de madera que es un modelo que nos permite testar fármacos o descifrar mecanismos de acción que nos ayuden a entender mejor las enfermedades y así poder diagnosticarlas y tratarlas de forma más eficiente en la medicina personalizada. Además, disponer de estos modelos reduce considerablemente el uso de animales de experimentación», explica Tatiana Díaz Córdoba, coordinadora del Biobanco.

«El fin es tener una materia prima que pueda servir para mejorar los estudios de investigación y, en el futuro, poder personalizar los tratamientos para los pacientes», subraya Pedro Emilio Ferro Gallego, responsable de la Unidad de Líneas Celulares/Organoides del nodo de Málaga del Biobanco del SSPA.

«Se trata de replicar en el laboratorio, a pequeña escala, el órgano de un paciente o puede ser también un tejido patológico como un tumor. De esa manera, ello nos permite bien estudiar la patología de esa persona o a la enfermedad misma y descubrir los marcadores que nos puedan servir para buscar los posibles tratamientos o, incluso, testar diferentes tratamientos», destaca Pedro Ferro Gallego en declaraciones efectuadas a SUR.

Generación de un organoide

Para hacer un organoide, «se coge un trozo de tejido desde una biopsia que se ha obtenido de un paciente. Y luego hay una serie de medios de cultivo muy específicos en función de cada organoide. Un medio de cultivo sería como un líquido en crecimiento, hay compuestos que ayudan a crecer y luego hay una serie de compuestos específicos en función de cada tejido. El tejido tumoral tendrá unos aditivos específicos y un organoide de riñón, tendría otros».

En este orden de cosas, el tejido se cultiva en una «estufa, que es una incubadora, con una temperatura y concentración de CO2 específicas, normalmente a 37 grados, y ello permite que el organoide crezca y prolifere».

Actualmente, explica Ferro, están empezando. Han desarrollado una línea de «tumores de cabeza-cuello, porque hay un grupo de Oncología que quiere testar los mejores tratamientos radioterápicos para este tipo de tumor». Han puesto en marcha cuatro organoides. Asimismo, «estamos intentando tener una colaboración con un grupo de Suecia, del Instituto Karolinska, porque están interesados en organoides de piel. Aquí también hay un grupo de investigación de alergias y queremos desarrollar organoides de piel para ellos y estamos viendo los protocolos para poder poner en marcha otros tipos. También en cánceres de mama. Es una unidad muy emergente en este momento». Pero hay más: el grupo de Urología quiere desarrollar organoides de vejiga, indica, y el de Digestivo, de intestino para estudiar la enfermedad de Crohn, explica.

«Por ejemplo, a una persona le van a extirpar un tumor de cabeza o cuello, y se manda a Anatomía Patológica; parte de ese tejido nos lo ceden a nosotros (el otro se usa para el diagnóstico), lo cultivamos y, a la vez que empieza a producirse el tumor, hay que caracterizarlo visualmente o histológicamente (examinar y describir detalladamente la estructura y componentes de un tejido o célula bajo un microscopio). Una vez el organoide empieza a crecer, vemos la condición de las estructuras que se están generando y si son iguales a las del tumor del paciente. Luego se hacen caracterizaciones a nivel molecular, estudios genéticos y, a partir de ahí, ya es lo que queramos», declara.

Vías de estudio

¿A qué se refiere? Pues si se quiere estudiar el desarrollo de la enfermedad ‘in vitro’ es necesario observar cómo evoluciona el organoide. «Si queremos estudiar posibles tratamientos, y ya conocemos tratamientos eficaces para esa enfermedad, pero son variables en función del paciente, pues podemos testarlos in vitro y ver para un tipo de organoide cuál puede ser más eficaz, de manera que al paciente sólo le probamos uno, el que ha funcionado, y le evitamos perder el tiempo buscando un tratamiento que le sea eficaz», recalca, evitando las consecuencias de los efectos secundarios.

«Si queremos buscar biomarcadores, lo que hago son estudios genéticos de diferentes organoides con la misma patología y voy buscando similitudes entre ellos, sin tomar muestras continuas a los pacientes», arguye, para concluir: «A día de hoy hay muchas listas de espera de las que dependemos para las donaciones de órganos; con los organoides se podrían generar órganos in vitro y trasplantarlos», incluyendo la posibilidad de crear el órgano con tejido del propio paciente, reduciendo la posibilidad de rechazo.

Incluso, serían innecesarios tantos voluntarios para probar un medicamento. «Es el futuro de la medicina», recalca Ferro.