Cuando aún no se había recuperado por la muerte de Dios, el mundo del pensamiento tuvo que enfrentarse a otro fallecimiento: el del autor. A mediados del siglo XX, Julian Barthes, Michel Foucault y Jacques Derrida se cuestionaron el papel del escritor en la cultura contemporánea y llegaron a la conclusión de que, en contra de lo comúnmente aceptado, el autor no era una suerte de demiurgo que crea de la nada y posee plenos poderes sobre lo creado. Fruto de una tradición compartida, una vez que la obra literaria es publicada, explicaban los filósofos franceses, todos y cada uno de sus lectores la hacen suya, la interpretan y se convierten, en cierta manera, en autores.

Más allá del cambio de paradigma que echaba por tierra la concepción romántica del autor favorito de las musas, el planteamiento de Barthes, Foucault y Derrida cuestionaba también las regulaciones modernas sobre derechos de autor. En virtud de estas leyes, el autor tiene la potestad de retirar una obra del mercado si es esa su voluntad, sin importar la pérdida que ello pueda suponer para el saber o disfrute colectivo. Una prerrogativa que, mientras la obra no pase a dominio público -70 años después de la muerte del autor en el ordenamiento español- puede ser también ejercida por los herederos o albaceas. Si bien el sentido común y la ética invitan a pensar que estos causahabientes deberán respetar (o interpretar) la voluntad del autor en lo que respecta a la publicación de textos póstumos o a la retirada de otros ya publicados, nada les obliga a ello.

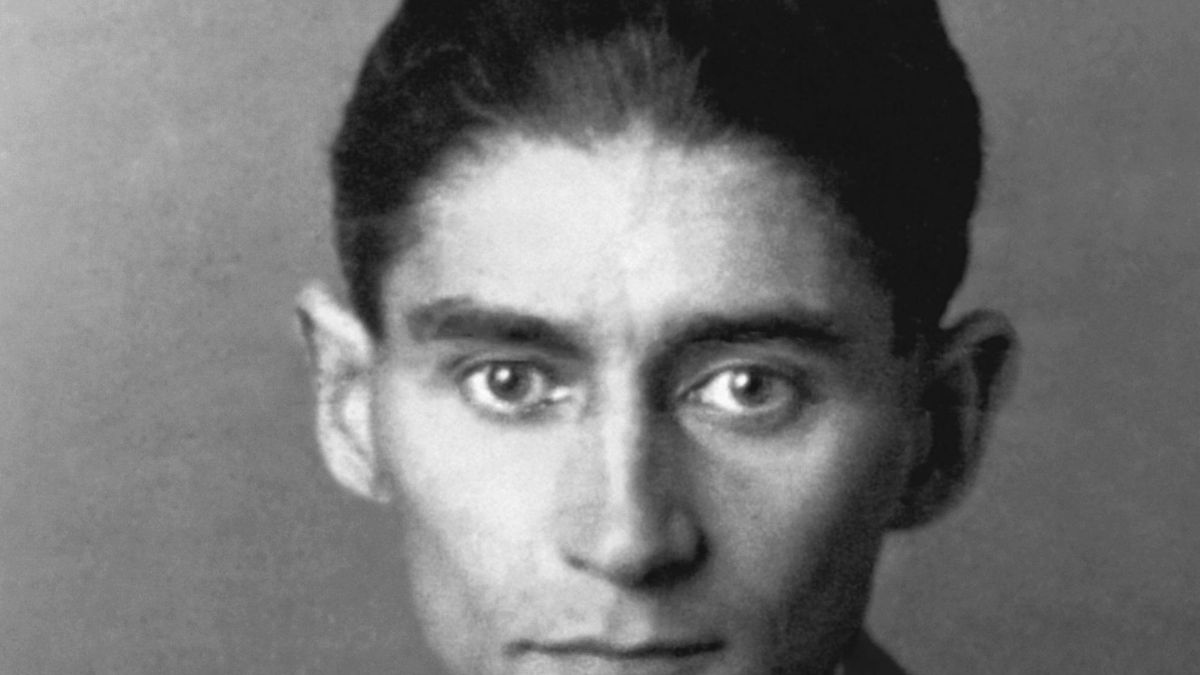

«Queridísimo Max, mi último ruego», escribía Franz Kafka desde el sanatorio en el que estaba siendo tratado de tuberculosis a su amigo Max Brod, al que ordenaba: «quema sin leerlos absolutamente todos los manuscritos, cartas propias y ajenas, dibujos, etcétera, que se encuentren en mi legado (es decir, en cajas de libros, roperos, escritorios de casa y de la oficina, o cualquier otro sitio donde pueda encontrarse algo y te llame la atención), así como todos los escritos o dibujos que tú u otros, a los que debes pedírselo en mi nombre, tengáis en vuestro poder». En contra del deseo de Kafka, tras la muerte del escritor en 1924, Max Brod no solo leyó los manuscritos, sino que consideró que merecían ser publicados. Una deslealtad hacia su amigo que tal vez sea la contribución más trascendente a la literatura occidental en el último siglo.

«Todo este asunto gira en torno a la sacrosanta voluntad del autor y a la fidelidad que supuestamente le debemos. Pero no podemos olvidar que a veces los propios autores no son fieles a sí mismos», advierte Luis Magrinyà, que pone como ejemplo al escritor Henry James. Según explica el escritor y editor en Alba, entre 1907 y 1910 James hizo una suerte de obras completas conocida como ‘Edición de Nueva York’. «Se trataba de una larga serie de volúmenes en la que, para empezar, no incluyó todas sus novelas, y luego, al revisar las que sí incluyó, modificó algunas a veces hasta extremos de peso».

Deslealtad

Si bien en un primer momento se respetó la última palabra del autor neoyorquino y las reediciones de sus novelas seguían la ‘Edición de Nueva York’, a medida que avanzaba el siglo XX, la cosa cambió. «Se fue creando una especie de consenso tácito en que en dicha edición se le había ido un poco la pinza y se empezaron a reeditar sus novelas volviendo a los textos no revisados, es decir, a los que se publicaron por primera vez en forma de libro», comenta Magrinyà, que se pregunta: «¿es esto una deslealtad? ¿Lo es publicar las novelas que él excluyó? Es posible. ¿Fue Henry James desleal a sí mismo al establecer un canon de su propia obra que se apartaba de las versiones que había ido estableciendo ese canon? Es posible también. A veces olvidamos que, una vez escrita y publicada, la obra de un autor pasa a manos de sus lectores, que la leen muchas veces de una forma no prevista por él. En fin, ¿tenía Kafka la voluntad de que se quemara su obra? Sin duda. Pero ¿es interpretable esa voluntad? Sin duda también».

¿Tenía Kafka la voluntad de que se quemara su obra? Sin duda. Pero ¿es interpretable esa voluntad? Sin duda también

«Siempre será discutible lo que hay que hacer tras la muerte de un autor y la decisión también depende del nivel de la obra que dejan esos autores. Es decir, si es una obra muy terminada, si es una obra muy pillada por los pelos o que necesitaba mucho trabajo», explica Joan Tarrida, editor de Galaxia Gutenberg que, además de tener en su catálogo varias obras de Kafka, en los últimos tiempos ha emprendido la publicación de las obras completas de Luis Martín Santos, el escritor que, durante años, fue autor de una sola novela.

«Martín Santos es un caso muy especial. Irrumpe en la literatura española con una obra deslumbrante que marca claramente el devenir de la literatura en castellano en general, pero muere en un accidente con 39 años. En ese momento, la familia ni sabe qué obras podía haber, ni está en condiciones de averiguarlo, y mucho menos sus hijos, que eran unos niños -explica Tarrida-. Con el tiempo se descubre que había tres o cuatro novelas anteriores a ‘Tiempo de silencio’, que había bastantes poemas, que había obras de teatro, que había ensayos, que había correspondencia… Todo eso demuestra que ese escritor que se presenta con ‘Tiempo de silencio’, no sale de la nada y, claro, tiene sentido publicarlo».

Un caso especial

El caso de Martín Santos es tal vez uno de los que menos dilemas genera. A pesar de lo inesperado de su muerte, el escritor tenía una clara intención de ver publicada su obra, como se deduce de los diferentes borradores de un manuscrito, de un poema o las versiones mejoradas de una misma obra de teatro. «Aunque es indudable que no conocemos su voluntad, no creo que en este caso estemos manipulando demasiado lo que él estaba haciendo o su voluntad de publicar esas obras», comenta Tarrida, que destaca el papel que, en el descubrimiento de la obra póstuma de Martín Santos tienen, ya adultos, sus hijos y herederos.

Hay herederos que trabajan muy bien el legado y lo respetan mucho

«Hay herederos que trabajan muy bien el legado y lo respetan mucho. Nosotros hemos publicado libros de, por ejemplo, José Ángel Valente, con la colaboración de su viuda, Coral [Gutiérrez] y de Andrés Sánchez Rovayna, que era el albacea. Eran gente con criterio que siempre buscaban respetar la obra del autor. Solo iban a publicar aquello sobre lo que podían estar más o menos convencidos que haría el autor, basándose en sus notas o según lo que había expresado en vida. Albaceas que han dicho ‘esto sí’ y, en otros casos, han tenido claro que ‘esto no'», explica Tarrida, que no olvida la labor del editor en este tipo de procesos.

«Hay veces que viene algún heredero porque ha encontrado unos papeles y cuando los ves, te das cuenta de si funcionan o no funcionan, de si tienen suficiente consistencia, de si aportan algo… En todo caso, creo que el lector también sabe cuando un libro merece la pena o no», puntualiza Tarrida, que recuerda el ejemplo de ‘En agosto nos vemos’, el libro de Gabriel García Márquez entregado por sus herederos a Penguin Random House, a pesar de que el autor colombiano no había querido publicarlo en vida. «Conozco gente que lo ha leído y me ha dicho que no está mal. Tal vez no sea uno de los grandes libros de García Márquez, pero es su estilo y tiene sentido dentro de su obra».

Un derecho ilimitado

El caso de ‘En agosto nos vemos’ es un buen ejemplo de hasta qué punto pueden los herederos decidir sobre el destino de las obras, sin importar sus conocimientos en el campo literario, sus prejuicios, sus caprichos o su pudor. Mientras que Melvin Holland, nieto de Oscar Wilde, consideró que la importancia de la obra de su abuelo estaba por encima del dolor familiar que podía provocar la publicación de su correspondencia -actualmente en el catálogo de Alba-, otros herederos han preferido anteponer su voluntad a la del propio autor.

Maria Kodama, por ejemplo, decidió rescatar títulos que, como ‘El tamaño de mi esperanza’ o ‘El idioma de los argentinos’, no se habían vuelto a publicar por expreso deseo de Jorge Luis Borges. De igual forma, libros que el escritor dio por buenos, desaparecieron de la circulación cuando falleció, por decisión de su viuda. Tanto es así que, en la actualidad, no existen unas ‘Obras completas’ de Borges entendidas como tales porque, según las diferentes ediciones publicadas por Emecé, Sudamericana, Círculo de Lectores o RBA, el contenido varía.

Una situación absurda que no se limitó únicamente a vetar ciertas obras de Borges, sino que se extendió incluso a las de otros autores. Así sucedió con ‘El hacedor, de Borges (remake)’, de Agustín Fernández Mallo, libro que fue retirado de la circulación por orden de Kodama, a la que no gustó que el escritor propusiera una reescritura del libro de su esposo, autor cuyo trabajo es, todo sea dicho, fruto de la lectura, relectura y reescritura de la literatura universal.