Nada permanece quieto en el Universo, ni siquiera las galaxias. Sabemos que giran, que viajan, que se unen en grupos y que, juntas, recorren a gran velocidad los gigantescos filamentos que dan forma a la ‘telaraña cósmica’. Movimientos en el espacio a los que se … unen otros mucho más sutiles y difíciles de apreciar: alabeos y tambaleos que recuerdan a los de una peonza.

Pero esta vez no se trata de eso. Porque ahora, el satélite Gaia, de la Agencia Espacial Europea (ESA), sin duda el mayor ‘cartógrafo’ estelar de la historia, acaba de revelarnos algo sobrecogedor: la Vía Láctea está siendo atravesada por una ‘ola gigante’ que se propaga desde su centro hacia el exterior, un auténtico ‘tsunami estelar’ que hace que toda la galaxia ondule a lo largo de decenas de miles de años luz.

El espectacular hallazgo, llevado a cabo por un equipo internacional de investigadores liderado por la astrónoma italiana Eloisa Poggio, del Instituto Nacional de Astrofísica de Italia (INAF) acaba de publicarse en ‘Astronomy and Astrophysics‘. Y según los autores se trata de la prueba de que un evento dramático, ocurrido quizá hace miles de millones de años, sigue reverberando a través de toda la estructura de nuestra galaxia. Así que la Vía Láctea no solo se mueve a través del espacio girando sobre sí misma, sino que vibra, oscila y, literalmente, se arruga y estira.

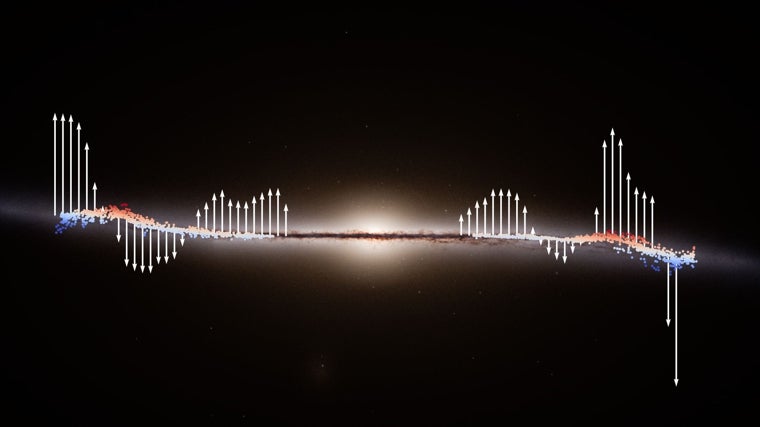

La enorme ‘ola’ detectada por Poggio y su equipo se extiende entre 30.000 y 65.000 años luz desde el centro galáctico, y abarca por tanto una porción inmensa del disco exterior de la Vía Láctea. Basta pensar que nuestra galaxia tiene unos 100.000 años luz de diámetro para darse cuenta de que el movimiento ondulatorio afecta a la dinámica de miles de millones de estrellas.

Midiendo la gran ola

¿Pero cómo pueden los científicos estar seguros de que lo que han visto es, efectivamente, una ola gigantesca? La respuesta es sencilla. Los astrónomos, en efecto, no solo han visto esa perturbación en la posición vertical de las estrellas (es decir, dónde se encuentran por encima o por debajo del plano galáctico), sino también en su movimiento de arriba a abajo. Lo cual confirma que, efectivamente, se trata de una onda viajando y no de una simple deformación estática (como un plato doblado).

Sería algo comparable a la familiar ‘ola’ que tan a menudo recorre las gradas de un estadio. En un momento dado, vemos personas de pie (el punto máximo de la ola) y personas sentadas (el valle). Si congelamos la imagen, veríamos esa corrugación, esa diferencia de altura. En la galaxia, las estrellas que están muy por encima del plano galáctico (las zonas rojas en los mapas de Gaia) son las que están ‘de pie’.

Pero la ola no es solo una imagen estática, sino que tiene movimiento. Las personas que están a punto de levantarse son las que tienen la mayor velocidad vertical ‘hacia arriba’, y también las que se encuentran ligeramente por debajo del pico máximo de la ola. Es decir, la región de máximo desplazamiento vertical (el pico) no coincide exactamente con la región de máxima velocidad vertical.

Ese ‘desfase’ entre la posición vertical de las estrellas y su velocidad vertical fue precisamente lo que Eloisa Poggio y sus colegas descubrieron en su investigación. Una diferencia que es la ‘firma’ inconfundible de una onda propagándose, igual que sucedería con los círculos en expansión que se producen en el agua si lanzamos una piedra a un estanque. Sólo que la gran ola galáctica está haciendo vibrar a nuestra Vía Láctea con una amplitud vertical de casi 650 años luz.

Los ‘milagros’ de Gaia

Para cartografiar con precisión este gigantesco ‘latido’, los investigadores centraron sus esfuerzos en dos grupos estelares especialmente relevantes: las jóvenes estrellas gigantes y las clásicas Cefeidas. Estas últimas, conocidas como ‘candelas estándar’, resultan esenciales porque su brillo variable y predecible permite medir distancias a lo largo de toda la galaxia con una exactitud asombrosa. Y el hecho de que estas estrellas jóvenes (y por extensión, el gas del que nacieron) se muevan con la onda, implica que la perturbación es lo suficientemente potente como para afectar toda la estructura del disco galáctico.

En las zonas rojas, las estrellas están ‘más arriba’ en relación con el disco de la galaxia, mientras que en las zonas azules están ‘más abajo’

ESA/Gaia/DPAC, S. Payne-Wardenaar, E. Poggio et al (2025)

Nada de esto habría sido posible sin Gaia, la herramienta más poderosa concebida hasta ahora para estudiar la dinámica de la Vía Láctea. Desactivada en marzo de 2025, la nave europea puso fin a doce años de trabajo científico, durante los que observó con suma precisión las posiciones, movimientos y velocidad de cerca de 1.500 millones de estrellas, cerca del 1% de todas las que contiene la galaxia. Lo cual ha permitido elaborar, por primera vez, detallados mapas tridimensionales de la región que ocupamos en ella.

En total, y a pesar de su reciente desconexión, los datos de Gaia no dejarán de publicarse en nuevas ‘entregas’ hasta 2030, por lo que podría decirse que su ‘trabajo’ no ha hecho más que empezar. El próximo gran hito, que los científicos ya esperan con entusiasmo, será la cuarta liberación de datos (DR4), prevista para finales de 2026, a la que seguirá otra, la quinta y última, en el año 2030 (DR5), que incluirá posiciones y movimientos aún más precisos de una población estelar mucho más amplia.

Un hito tras otro

Hasta ahora, la ingente cantidad de datos ya liberados por Gaia han permitido a los astrónomos desenmascarar la naturaleza violenta de nuestra ‘isla espacial’, devoradora incansable de galaxias más pequeñas. Gaia también permitió confirmar que, como se sospechaba desde hace décadas, el disco galáctico no era perfectamente plano, sino que se curvaba en los bordes como el ala de un sombrero. Y en 2020 fue más allá, descubriendo que ese disco curvado oscila constantemente, como una peonza que gira mientras sufre el tirón gravitatorio de los halos de materia oscura que lo envuelven.

Pero quizá uno de sus mayores hallazgos fue encontrar las pruebas de una monumental fusión con otra galaxia, ocurrida hace entre 8 y 11 mil millones de años, cuando la Vía Láctea ‘se tragó’ una galaxia enana de un cuarto de su masa y cuyos restos fueron bautizados como la galaxia ‘Salchicha’ o Gaia-Enceladus. Gaia pudo hacer esto tras identificar a miles de estrellas con órbitas y velocidades anómalas, que no seguían el movimiento general, sino que se sumergían y salían ‘sospechosamente’ del disco.

Aquella colisión fue tan brutal que reconfiguró por completo el halo estelar y el disco grueso de nuestra galaxia, sentando las bases de la estructura que vemos hoy, y fue el preludio para el hallazgo, en 2020, de la llamada ‘Onda de Radcliffe’, una ola de menor tamaño a ´solo’ 500 años luz del Sol y que se extiende a lo largo de 9.000 años luz. Se trata, como vemos, de una ‘ola’ mucho más pequeña y cercana que la recién descubierta por Eloisa Poggio y su equipo, pero los investigadores debaten si ambas estructuras podrían estar relacionadas o si, por el contrario, son el resultado de colisiones distintas en épocas diferentes. «Las dos olas -dice la investigadora- pueden o no estar relacionadas. Por eso nos gustaría investigar más».

¿Qué provocó el ‘tsunami’?

Sea como fuere, y volviendo a nuestro ‘tsunami’, si toda la Vía Láctea está ondulando como un estanque agitado, ¿Cuál fue la ‘piedra’ que lo provocó? Los investigadores creen que el ‘culpable’ fue el encuentro con una, o quizá varias, de las ‘galaxias satélite‘ que rodean a la Vía Láctea. Y la principal sospechosa es la galaxia enana de Sagitario, una de las mayores identificadas hasta ahora. Según el estudio, igual que un enorme martillo golpeando un gong, cada vez que Sagitario se acerca e incluso atraviesa nuestro disco galáctico, su inmensa masa lanza una ‘patada gravitatoria’ que genera poderosas oscilaciones.

Otros estudios sobre la dinámica galáctica ya habían demostrado que el alabeo y la corrugación del disco pueden explicarse por los efectos de estos encuentros con galaxias enanas, o incluso con la Gran Nube de Magallanes. Y la Gran Onda, con su movimiento propagándose hacia el exterior y su forma helicoidal, encaja perfectamente en el modelo de una perturbación generada por una colisión pasada.

La gigantesca ola recién descubierta es, en definitiva, como una especie de fósil en movimiento. Al medir su amplitud, su longitud de onda y su velocidad de propagación, en efecto, los astrónomos pueden determinar exactamente cuándo, dónde y qué objeto pudo haber provocado este cataclismo estelar. La galaxia de Sagitario tiene por ahora todas las papeletas, pero se necesita un análisis más profundo y modelos más sofisticados para confirmarlo. Puede que las próximas publicaciones de datos de Gaia lo hagan en los próximos años.